La quiniela me forzó a entrar en el bar ‘1X2’ y la quiniela me expulsó. Hace muchos años, cuando pensaba que la quiniela no era un juego de azar, pasé un lunes por la esquina en la que todavía está el bar. Recuerdo que era lunes porque de la persiana, adornada con un grafiti de la diosa Fortuna, colgaba un papel en el que se habían escrito, con bolígrafo y sin ganas, cinco palabras: LOS LUNES CERRAMOS POR DEFUNCIÓN. Me sorprendió la temporalidad de un hecho tan espontáneo como la muerte. La excepción hecha rutina.

Me quedé un rato fuera del bar, como si pudiera encontrar alguna pista del misterio. Lo único que vi fue una típica pizarra de bar en la que no estaba escrito lo que hay en las típicas pizarras de los bares. Quince partidos —el último separado del resto—, algunos de primera división y otros de segunda. A la derecha de todos los partidos, escritos con tiza, perfecta letra y un respeto total por las siglas de los equipos, había suficiente espacio para hacer ocho columnas de esa jornada, que si no recuerdo mal era la veintiséis. Por la caligrafía de los 1, las X y los 2, pero también por la lógica de los resultados, supe que las tres columnas que estaban completas tenían distinta autoría. La primera, con los 1 perfectamente escritos, se dejaba guiar por la lógica aplastante: los mejores equipos ganaban. La segunda, en cambio, buscaba la sorpresa en cada partido, sus unos eran simples palos y las X no eran tal, solo constaban de una raya. La tercera columna dejaba menos pistas sobre su caligrafía porque era un reto al azar: todos los partidos, según el autor, terminarían en empate.

Desde que me había mudado echaba de menos un bar en el que refugiarme. Los bares son como los amigos, muchos sirven para pasarlo bien pero pocos están ahí cuando los necesitas. La fiel y rutinaria muerte por defunción cada lunes, la quiniela en la pizarra y el nombre del bar fueron motivos suficientes para volver al día siguiente.

Hay dos tipos de bares: los de zumo, que se caracterizan por su ambientador olor café y un fervor hiperactivo de siete a diez; y los de ginebra, cerrados hasta la tarde y abiertos a media persiana durante la noche. El ‘1X2’ tenía un poco de todo. Con los primeros solo coincidía en que estaba abierto por la mañana, pero no había ni rastro del olor a café ni, mucho menos, del trajín matinal. De los bares de noche lo tenía todo, sobre todo la soledad. Pasadas las diez de la mañana, cuando me presenté en la puerta, me crucé con el único cliente que había en el bar. Apenas pude verle porque la pizarra captó mi atención. Era la misma pero, a la vez, totalmente distinta. No había ni rastro de los partidos de la jornada anterior ni, mucho menos, de los signos. Los nuevos enfrentamientos relucían en una pizarra limpia, remozada y, sobre todo, ilusionada.

Al entrar busqué enseguida al camarero y no me costó encontrarlo. Era la única persona que estaba en el bar, más acogedor que pequeño, con cinco mesas y una barra detrás de la que Tomás, como más adelante descubrí que se llamaba, secaba un vaso de tubo. Su delantal blanco contrastaba con una camiseta marrón, el mismo color que su piel y sus gafas redondas. Un prominente bigote, con más pelo que su cabeza, disimulaba una expresión que en ningún momento me pareció de tristeza. Pedí un café con leche y cogí el periódico que tenía más cerca. Era callado, pero no silencioso. Sus canales de comunicación eran los gestos y el silencio. Un corto y escueto «gracias» fue su primera palabra después de que yo, en un acto de valentía poco habitual en mí, le diera el pésame.

Los bares son como los amigos, muchos sirven para pasarlo bien pero pocos están ahí cuando los necesitas. La fiel y rutinaria muerte por defunción cada lunes, la quiniela en la pizarra y el nombre del bar fueron motivos suficientes para volver al día siguiente.

No era elocuente pero me transmitía confianza. «A mí cada domingo se me muere el futuro», me respondió cuando le pregunté si la muerte aparecía con asiduidad en su vida. Parecía que hablar le costara esfuerzo o dinero. Se le veía con ganas de contar más, pero a cada pregunta, después de sopesarla durante unos cinco segundos, respondía con tanta creatividad como parquedad, como si tuviera que pagar por cada palabra. Tendría que haber esperado su respuesta cuando le pregunté por la autoría de las tres columnas de la jornada anterior. «Si haces tú una, te lo digo», contestó con el bigote mientras me ofrecía la tiza. Sentí que no tenía opción.

Salí de nuevo con la tiza en la mano y, antes incluso de usarla, cometí el primer error: creía que para hacer bien una quiniela tenía que saber de fútbol. A los 11 años empecé a hacerlas regularmente con mi abuelo hasta que murió. Desde entonces enfrentarme a ese 1X2 era una flagelación innecesaria. Cuando lo superé, volví a hacer quinielas en un método que mis tres compañeros de piso de entonces y yo creíamos infalible: escribir en papeles distintos un 1 una X y un 2 y coger uno al azar en cada partido. Ni que decir tiene que lo acabamos dejando por un simple motivo: nunca nos tocó nada. Después de aquellos dos intentos fallidos de hacerme rico con la quiniela, ahí estaba, de cuclillas delante de una pizarra reluciente, enfrentándome, en soledad por primera vez en mi vida, a una quiniela.

Mi abuelo decía que una quiniela sin sorpresas ni es una quiniela ni es nada. Al preguntarle sobre mi tesis al camarero, contestó que depende de lo que prefiera: «Acertar diez y cobrar un euro muchas veces, o tener la esperanza de retirarte poniendo cruces», me amenazó. Yo lo interpreté como que tenía que arriesgar y le puse dos empates a los grandes de la Liga. Como estaban seguidos, enseguida supe que al tercer partido no podía poner otra X. ¿Cómo iban a suceder tres empates, de forma que estuvieran correlativos en una quiniela? Pensé que era imposible y puse un 1, para asegurar, luego otra X, porque no tenía ni idea de en qué posición estaban y en el quinto partido, sin mirar ni tan siquiera el enfrentamiento, puse un 2. Me parecía preciosa la línea diagonal que formaban el 1, la X y el 2. Eso tenía que transformarse en acierto. Los últimos recuerdos que tengo son el cansancio y la ignorancia a la hora de enfrentarme a los partidos de Segunda. Pensé que ahí la quiniela se convertía más que nunca en la primitiva: un juego de afinidades.

Entré con los 75 céntimos en la mano para pagarle a Tomás mi columna. No recuerdo la temporada exacta en que las columnas pasaron de costar 50 céntimos a 75, pero creo que el fútbol perdió ahí otra batalla, como con los partidos de los lunes. Por suerte estos no entraban en la quiniela, el último reducto de rebeldía contra el fútbol moderno.

«¿Pagarla?», me espetó Tomás, al borde del insulto. Me contó que nunca nadie le había pagado una columna. Incluso en las vacas gordas, cuando los clientes y visitantes se peleaban por hacer las ocho columnas disponibles en la pizarra, nadie le había pagado un céntimo. «Hubo una temporada», explicaba con brillo en los ojos, «que la gente venía, ponía dos o tres signos, y se iba. Supongo que para ellos era como una inversión al futuro que nunca cobrarían». Se me ocurrió preguntarle qué pasaba en la repartición si había un premio. Se le esfumó el brillo de los ojos, se encogió de hombros y apostilló: «Nunca ha pasado».

«Acertar diez y cobrar un euro muchas veces, o tener la esperanza de retirarte poniendo cruces», me amenazó. Yo lo interpreté como que tenía que arriesgar y le puse dos empates a los grandes de la Liga. Como estaban seguidos, enseguida supe que al tercer partido no podía poner otra X. ¿Cómo iban a suceder tres empates, de forma que estuvieran correlativos en una quiniela?

Me guardé los 75 céntimos y le recordé que había cumplido mi parte del trato. Me sorprendió que me dijera que la primera columna era suya. Hacía unos minutos me había instado a poner sorpresas en mis apuestas, pero él se dejaba guiar por la lógica. «Nunca me perdonaría que una jornada pasara lo normal y no cobrar nada», razonó. La segunda columna, la que apostaba por las sorpresas en cada partido, era de su mujer. Tomás enseguida aplacó mi tic machista, tan reluciente en los hombres en el mundo del fútbol, y aclaró: «No te vayas a pensar que no entiende de fútbol. Por eso precisamente sabe que es impredecible y, al fin y al cabo, un juego de azar. Como la quiniela, vaya».

Me quedaba por descubrir la interesante y misteriosa identidad del autor de la tercera columna, la que apostaba en todos y cada uno de los partidos por un empate. «Es del hombre con el que te has cruzado al entrar», resolvió Tomás, «aunque quien de verdad hizo esa columna fue la desesperación». Tomás solo sabía de él que llevaba muchísimos años haciendo la quiniela, no tenía constancia de que le hubiera tocado nada. Cada martes, nada más abrir el ‘1X2’, se presentaba religiosamente y comprobaba los resultados, negativas también esa jornada veintiséis, mientras bebía un menta poleo.

Me acerqué a la mesa donde había comprobado que, una semana más, era pobre. La quiniela estaba destripada, dividida en muchos trozos que enseguida me apresuré a unir. Mientras montaba el rompecabezas, descubrí que era más interesante la parte posterior del boleto. Había escrito, con perfecta letra y en orden de prioridad, su lista de deseos si se hacía con el premio gordo. Iban de lo más lógicos, como una casa y un Audi, hasta los más extravagantes, entre los que me llamó la atención una moto de agua y un colibrí. Me lo imaginé como aquel escritor que contaba que siempre que estaba nominado para ganar un premio literario, empezaba a gastar el dinero. Cuando se resolvía la decisión y no era el vencedor, se sentía realmente pobre.

Llegué a la conclusión de que pronto rellenaría su columna de la nueva jornada. El verdadero premio es el que te toca entre que la haces y el primer fallo. En esos días, que pueden ser cinco si la haces el lunes, eres realmente rico. Pensé que el misterioso hombre de las X había llegado a la misma conclusión que yo y me presenté al día siguiente en el ‘1X2’, convencido de que me lo encontraría renovando sus ilusiones.

Tomás sonrió al verme delante de la persiana, como si supiera que iba a estar ahí. En la pizarra vi que se habían añadido dos columnas a la mía. Imaginé que eran la del camarero, amarrado a la lógica, y la de su mujer, que de nuevo había apostado por resultados imposibles. «Vendrá hoy», me tranquilizó Tomás. El tiempo no tardó ni cinco minutos en darle la razón. La quiniela, tres bolígrafos en la mano y la petición de un menta poleo, sin apenas mirarnos ni a Tomás ni a mí, delataron al visitante. Recuerdo que iba vestido con tejanos, camisa y una chaqueta de chándal por encima. Era una indumentaria indecisa.

Observé desde la barra su modus operandi. Empezó con un bolígrafo negro, concentrado pero bastante ligero en sus decisiones. Creo que llevaba cuatro signos cuando se atascó y cambió de arma. Me acerqué disimuladamente y vi unas cruces perfectas, un amor total por la caligrafía. Ni tan siquiera le había dirigido la palabra cuando supe que me iba a convertir en parte de su fortuna. Me preguntó por ese resultado del que no podía avanzar y yo, ni corto ni perezoso, respondí con seguridad: «Un 2. El equipo local tiene miedo escénico a jugar ante su público». Soné convincente pero creo que ni escuchó mi razonamiento. Continuó su penitencia, realmente parecía que sufría en cada signo. Aceleró en los partidos de segunda y ya en los últimos, fruto del cansancio o la ignorancia, apostaría a que se dejó guiar por el azar.

Me reclamó privacidad y le dio la vuelta al boleto. Escribió por primera vez seguro y feliz. Se sabía sus deseos sin titubear. ¿Cuántos años llevaría escribiéndolos? Terminó el menta poleo, pagó la cuenta, dejó propina y salió del bar, sin sonreír pero plenamente dichoso, para copiar su columna en la pizarra. Se despidió con un ligero arqueo de cejas y, aunque en aquel momento yo tenía esperanzas en repetir el encuentro, esa fue la última vez que lo vi.

Me preguntó por ese resultado del que no podía avanzar y yo, ni corto ni perezoso, respondí con seguridad: «Un 2. El equipo local tiene miedo escénico a jugar ante su público». Soné convincente pero creo que ni escuchó mi razonamiento. Continuó su penitencia, realmente parecía que sufría en cada signo.

Le hice una foto a la pizarra para hacer un seguimiento de nuestras apuestas durante la jornada. El sábado se disputaron seis partidos y las tres primeras columnas —la de Tomás, la de su mujer y la mía— apenas contaban con opciones para ganar unas migajas. La cuarta, sin embargo, contaba con un pleno de aciertos. Supuse que él también sabía que llevaba 6 de 6 y que sus deseos se mantenían intactos. Me imaginé que un hombre que tiene tan claros sus deseos solo necesitaba esas esperanzas del sábado para empezar a acometerlos. Sería rico unas horas antes de que, como finalmente ocurrió, los resultados de la jornada le hicieran pobre de nuevo.

El martes ayudé a Tomás a levantar la persiana y yo mismo borré las apuestas de la jornada. Esperé pacientemente a que alguien pidiera un menta poleo para ver cómo destripaba sus sueños. Pero pasaron los minutos y nadie apareció por el bar. «Quizás ha decidido vivir como un rico sin dinero», elucubró Tomás. «Lo único malo es que es una vida corta», sentenció mientras cogía la quiniela de la cartera y empezó a apuntar los partidos de la nueva jornada.

Pieza publicada en el marco del ciclo ‘Mundo Esférico’

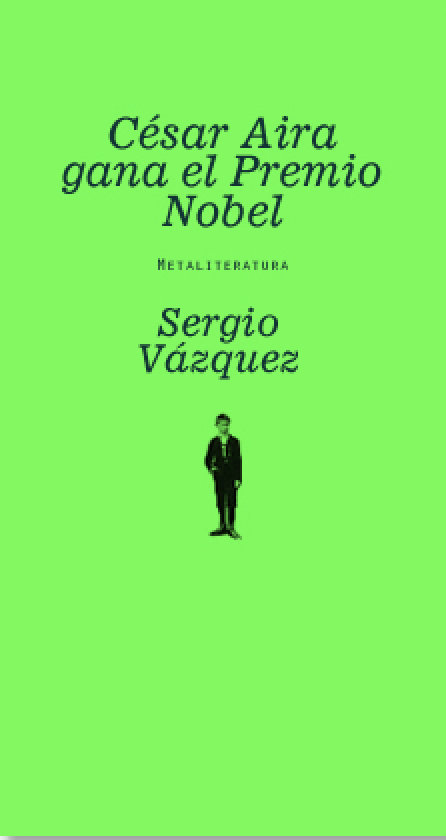

Fragmento del libro César Aira gana el Premio Nobel (Ediciones Franz)

Imagen de cabecera, CC JJ Merelo