CON LA COLABORACIÓN DE

Huele a África. Cuando mis pies pisan suelo de este continente siempre me sucede lo mismo: la tierra me huele diferente, a húmedo, a fértil, a una atmósfera sin contaminar aún. En el lugar del que vengo casi no queda tierra sin apisonar. En Etiopía se agudiza esta sensación mía, aunque los seres humanos lleven millones de años pisando esta tierra, desde que comenzaron aquí su andadura.

Mucha historia que recorrer, rebobinando, saltando hacia atrás en el tiempo. Empezando por lo más cercano: Etiopía, junto a Liberia, fue la excepción del mundo imperialista a finales del siglo XIX. No sufrió la colonización europea iniciada en el resto de tierras del continente. El pueblo etíope consiguió parar a tiempo la invasión italiana en la batalla de Adua (1896), bajo la organización del emperador Menelij II, demostrando que las naciones negras podían derrotar a las blancas. La antigua Abisinia no tuvo la misma suerte en la segunda mitad de los años veinte, cuando Benito Mussolini llevó a la práctica sus planes para crear un imperio en África empezando por Libia, Eritrea y Somalia. El entonces líder etíope, Haile Selassie —emperador autoritario, Cristo, Rey de Reyes para el movimiento rastafari, de origen etíope— se opuso a los invasores. Pero en 1936 Etiopía se convirtió en colonia de Italia hasta que, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, los italianos fueron derrotados por los británicos. Selassie recuperó su trono y lo ocupó hasta 1974. Un nuevo salto: ese año, el paleoantropólogo Donal Johanson descubrió en la norteña región de Afar unos trozos de hueso de más de tres millones de años de antigüedad. Pertenecían al esqueleto de una mujer de la especie Australopithecus Afarensis, que más tarde se convertiría en Lucy (en honor a la canción Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles, que, casualmente, sonaba de fondo en el campamento del investigador). Millones de años caminando.

Recapitulo en el autobús que nos lleva desde el aeropuerto al hotel donde dormiremos esta primera noche en Addis Abeba (la «Flor Nueva», en amhárico). Así que Etiopía es el origen de la humanidad y su pueblo tiene un carácter tan recio como para, al menos una vez, haber parado una colonización europea. Todos ríen, ¿qué pasa? Mis compañeros de viaje acaban de escuchar a Jordi —nuestro guía— contar una anécdota. La magnífica respuesta de uno de los conductores a un turista europeo un tanto prepotente: «Señor, llevo taparrabos pero no soy gilipollas». Cierto, reímos. Sigo pensando y leyendo. Abro la primera página de Addis Addis, el libro del periodista Carlos Agulló sobre la capital etíope, y encuentro esta cita:

«Nunca pongas la imagen de un africano de clase media en la portada de tu libro, ni dentro, a no ser que haya ganado un Premio Nobel. Un fusil AK-47, costillas prominentes, pechos desnudos: utiliza éstas. Si tienes que incluir un africano, asegúrate de que consigues a uno vestido con ropas zulúes o masáis. Binyavanga Wainaina, escritor y periodista keniata.»

Una ruta verde y carmesí

Es muy temprano. Nuestros 4×4 —casi sinónimo de turista, en Etiopía— esperan con sus conductores en la puerta del hotel. La visita a la capital ha sido relámpago, aunque nos ha dado tiempo a ver el epicentro etíope: el Merkato. Es el mercado al aire libre más grande de África. Uno de los más peculiares, ya que está lleno de objetos inimaginables, la mayoría de segunda mano, y puestos que ofrecen arreglos y reparaciones de todo tipo. Cubre varios kilómetros cuadrados en el corazón de Addis. El lugar me empieza a remover sensaciones por dentro, más fuertes que las vividas en alguna zona remota de India, por ejemplo. «Sí, esto es más que India», subraya Jordi. De nuevo, el olor, el ruido de la gente que vende y que compra, su desorden dentro del orden, y una experiencia transformadora si eres de los que durante los viajes no pueden vivir sin esas toallitas húmedas, o usas continuamente ese gel que desinfecta las manos cada vez que tocas algo que está fuera de tu perímetro de seguridad. Una gran bofetada de la que aprender. Preveo que no será la única durante el viaje.

Tomamos rumbo hacia Arba Minch, en el suroeste del país, para estar más cerca de nuestro destino: el Valle del Omo. Más de ocho horas en coche nos esperan. En el camino vemos cada vez más mujeres y —pocos— hombres en las cunetas de la carretera, como caminando con un destino muy claro. Todos nos saludan con una gran sonrisa blanca que destaca sobre su tez limpia, con una mano en alto. Saludo internacional. Es una de las «típicas» imágenes que aparece en muchas guías de viaje, estaría bien empezar a sacar la cámara, pero algo me sucede: llevo más de doce horas en Etiopía y todavía no he hecho ninguna foto a nadie.

Cansa decirlo, pero las ideas preconcebidas se resisten a morir: esta parte de África no es sólo desierto y zonas áridas. En nuestra ruta recorremos montañas muy verdes, eucaliptos (endémicos) y el saturado carmesí de la flor de las acacias contrastan con los kilómetros y kilómetros de campos de cultivo de color marrón en donde casi no hay tractores (salvo en latifundios de terratenientes ricos). Aquí la tierra se ara con animales de tiro, entre los campos emergen pequeñas chozas cónicas de adobe y a las 13:00 horas todos los días un arco iris brota en el paisaje: los niños, con sus uniformes escolares de colores (azul, rosa, verde…) que revelan el colegio en el que estudian. De vez en cuando un fuerte tono limonado se cuela en la paleta visual: son mujeres cargando en sus espaldas grandes garrafas amarillas, de unos 35 litros de capacidad, para transportar el «oro» africano a su casa. «Recorren más de 30 kilómetros diarios», nos explica Jordi, «desde su aldea hasta el surtidor de agua más cercano». Todos saludan y sonríen a nuestro paso.

Muevo una mano para responder al saludo e inconscientemente alargo la otra para coger mi cámara y captar lo que veo a través de mi ventanilla, pero me quedo unos instantes mirando las tres botellas de agua que llevamos dentro de cada 4×4 y sólo puedo hacer una foto.

El paisaje: montañas muy verdes, eucaliptos (endémicos) y el saturado carmesí de la flor de las acacias

Ese diamante líquido, con un nivel de bicarbonato de casi 75 mg/l (dato del que algunos de mis compañeros de viaje se ríen pero que refleja la enorme calidad del agua proveniente de los manantiales en la falla del Rift, en el noreste del país), nos obliga a un «pipí-stop» en el que podemos comentar el paisaje natural y humano. Llevamos sólo 24 horas juntos pero parece una semana. La falta de conexión móvil, sin wifi, sin 3G, ayuda a generar más confianza en menos tiempo y crea conversaciones libres de interrupciones tecnológicas.

Identidad y cambio

En el Valle del Omo viven unos 30 conjuntos étnicos. Otros 44 se concentran en el Sur, pero realmente ni los antropólogos terminan por aclarar estos datos. «Muchos de los grupos, como los alabas, empiezan a perder su identidad como etnia y otros directamente desaparecen», resalta Jordi. «Dada la globalización social y la perversión de la cultura, las cifras totales van cambiando en poco tiempo.»

Resuena en mi cabeza una pregunta que me hizo mi pareja antes de partir a Etiopía. Estábamos viendo el documental holandés Framing the Other, sobre los contrastes y paradojas del contacto —comercial, estandarizado— entre turistas europeos y la etnia mursi del Omo. «Cualquier lugar que visites tiende ya a la globalización y ello conlleva a la destrucción de la identidad. ¿Crees que se podría evitar?». No puedo aceptar que aquello que siempre nos han vendido como auténtico esté perdiendo personalidad. ¿Pero qué significa eso? Una evolución, dicen algunos. ¿Cuál? ¿Hablar por Whatsapp en lugar de reunirte y oír a la persona que tienes delante? ¿Y quiénes somos nosotros para prohibirles a ellos esa «evolución» sólo porque es «mejor» que vayan con un taparrabos? (Para hacerles una instantánea como si de un safari fotográfico se tratara.) Reflexiones perfectas para tener una crisis profesional. ¿Cómo abordaré las visitas a las aldeas que nos esperan?

Estamos ya en las puertas del Valle del Omo, en el llamado Puente de Dios. En las puertas del lugar que, desde el sofá de mi casa, parecía invisible en la distancia de la imaginación. Al fondo, las montañas que separan los lagos Labaya —sin vida por el óxido que flota en sus aguas de color marrón— y Chamo —lleno de peces, flamencos, hipopótamos y cocodrilos—. Buen lugar para meditarlo todo durante esta segunda noche.

Viajar es más que fotografiar

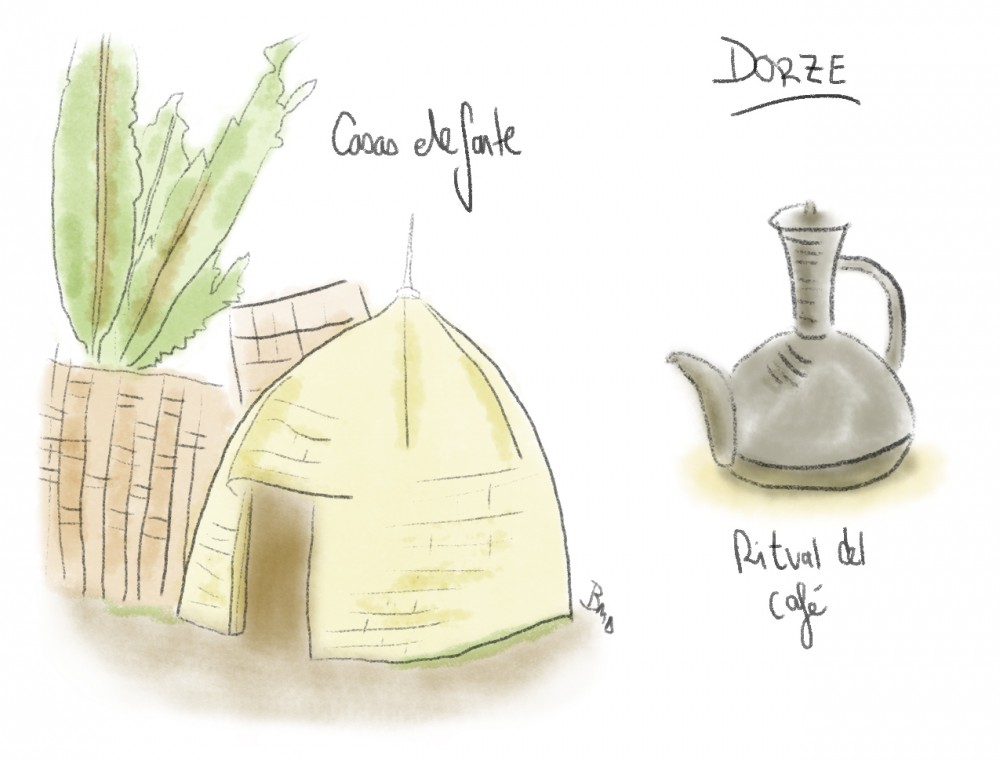

Amanecemos dirección a las altas montañas que avistamos desde nuestro campamento en Arba Minch. El grupo de los dorze puebla esta zona, a 3.000 metros de altura. Viven principalmente de un árbol endémico denominado «ensete», que sólo crece en grandes altitudes y del que obtienen casi todo lo necesario para vivir. Así, los dorze sobreviven generación tras generación con una planta, nada más, salvo café y bebidas alcohólicas tradicionales como el areke y el tej.

Dos líquidos que no serían lo mismo sin la compañía de los demás. Los dorze realizan una ceremonia con el café —una de los mejores del mundo, de grano tipo moca, con un aroma muy suave— dentro de sus casas, que tienen forma de elefante. Dos horas en las que hablan y se cuentan cómo va el día; así una época de lluvias o de frío a esa altitud puede dejar de ser aburrida.

Durante las más de cuatro horas que estamos con ellos no paramos de conversar y de preguntar, bien durante el rito del café, viendo paso por paso cada detalle (cocer el agua, calentar el grano de café, moler…) o bien después, refugiados de la lluvia bajo una cubierta, entre tragos de areke, escuchando la música improvisada por el líder rastafari de la aldea. Sin relojes, sin tiempo, sólo compartiendo entre todos aquel momento. Muchas de las cámaras se quedan en el coche, otras hacen unas tímidas fotos, pero empezamos a preferir estar más pendientes de lo que allí sucede que de mirarlo a través de nuestro objetivo. Ellos están más relajados y podemos interactuar. Veo más claro cada vez que llevar una cámara colgada al cuello es —en ocasiones— no vivir el presente, sino retratar la realidad de manera aséptica, como en un museo, lo que no deja abierta la puerta ni de la improvisación ni de la naturalidad.

Llevar una cámara colgada al cuello es —en ocasiones— no vivir el presente

Realmente, quiero ver cómo se mueven casi sin que estemos ahí. Una vez oí decir que «la mejor manera de escribir sobre un lugar es cuando te integras y desapareces». Me decido: en esta crónica no habrá fotos posadas de los grupos étnicos, sólo algún dibujo de la libreta.

¡Poto, poto!

Los dorze, como los konso —asentados también en las alturas, en las terrazas que usan para cultivar—, son dos de los grupos que viven fuera del Valle del Omo. Hasta aquí es fácil llegar; a partir de este punto el asfalto se transforma en una pista de tierra sin señal alguna.

Tras diez horas de avión y un día y medio en coche desde nuestra salida de Addis Abeba, llegamos a la cuenca de un rebosante río Omo. En su orilla izquierda, hacia el interior, nos esperan los nyangatom.

Muy cerca de la frontera con Sudán, esta etnia vive en medio de un secarral en chozas fabricadas con palos. Después de atravesar a pie unos kilómetros y dejar nuestros jeeps en el pueblo más cercano (no nos permiten llegar en coche para no crear una inestabilidad ambiental), estamos exhaustos. Andar unos cuantos metros a pleno sol me hace pensar en esas señoras que portan a diario los 35 litros de agua a sus espaldas durante miles de metros. Yo voy sólo con una libreta y un boli, y llego al poblado desfallecida.

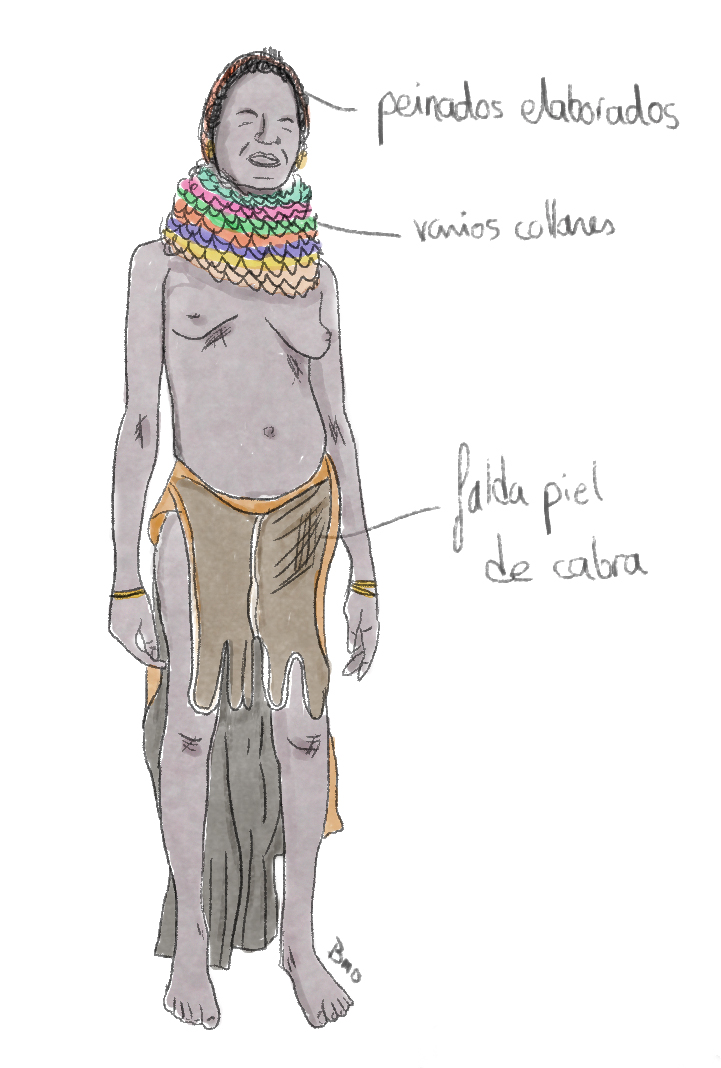

Las mujeres están relumbrantes con sus grandes collares, elaborados con cuentas de todos los colores que compran en mercados cercanos, como el de Dimeka. Casi sin querer, su jefe empieza a negociar el precio de las fotos posadas con Jordi. «Todos los días cambio de opinión (sí foto pagada, foto no) y quiero hacerlo de la mejor manera posible», explica un Jordi abrumado. Se enturbia el ambiente y todos se ponen nerviosos. Las mujeres visten sus mejores prendas y se colocan en fila como si de un book fotográfico de moda se tratara. Quiero romper esa dinámica cuanto antes, estoy incómoda —lo estamos todos—. Así que decido mezclarme con ellos y sentarme a los pies del único árbol bajo cuya sombra se cobijan. Me miran con unos ojos sorprendidos, como si esto no hubiera sucedido antes y todos insisten: «¡Poto, poto!» (photo, photo). Abro mi libreta y comienzo a dibujarles. «No poto», insisto de manera segura, y parece que el ambiente se empieza a relajar.

De repente, una mujer que antes posaba orgullosa con sus mejores collares, justo la que estaba dibujando, viene hacia mí y me lleva a su choza, quiere que la conozca. Durante los pocos metros que separan el árbol —el centro del poblado— de su casa, me da tiempo para fijarme en esa larga falda hecha de piel de cabra que lucen las mujeres nyangatom. Al andar, la mujer mueve con soltura la saya, como si se mostrara en una pasarela prêt-à-porter. Me río por dentro. «¡Qué coquetas son!», reflexiono, e inmediatamente, con un gesto, intento atusarme el pelo alborotado y la ropa que llevo desde hace más de dos días para presentarme de la mejor manera en su hogar.

Un segundo antes de entrar me hace un ademán para que me pare. Supongo que habrá alguien y le quiere decir que hay visita. Pero no, la mujer nyangatom recoge y ordena su casa antes de que ponga el pie en ella, como cualquier ama de casa cuando recibe una visita inesperada. Entro. Pero… yo no hablo su idioma y ella tampoco el mío. No importa, sólo quiere, en agradecimiento por el dibujo, que vea cómo es donde vive y lo que tiene. Jordi y los demás me buscan afuera. «Estoy aquí dentro», grito.

Una de mis compañeras también opta por apagar la cámara y disfrutar de la experiencia, tanto que el trayecto de vuelta por el desierto se convierte en un oasis. Media docena de niños nos acompañan —van a la escuela— y durante el camino juega con ellos con una improvisada vela de barco hecha con su pañuelo. Un día, las imágenes se borrarán por error de la memoria digital de la cámara fotográfica. El pareo, flotando entre juegos en el desierto, perdurará.

EN LA IMAGEN DE CABECERA, MUJERES DE LA ETNIA HAMER CAMINANDO HACIA EL MERCADO MÁS CERCANO