Los cuadernos de viaje son refugio de polizones. Si al abrir uno encontramos rostros de líneas fallidas y paisajes con manchas de café empezaremos a entender que alguien se ha colado para hacer el viaje de vuelta, escondido en los márgenes de los dibujos preciosistas y los cromatismos meditados.

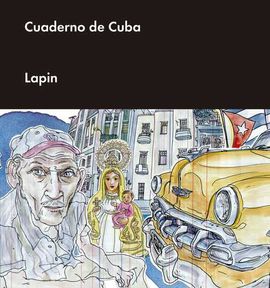

Los ilustradores, también los que viajan, construyen a veces su vocabulario a partir de fascinaciones, de esos elementos que nunca se cansarían de dibujar. Hay una forma de grafomanía —similar a la de cualquier adolescente en su cuaderno escolar— que produce grandes artistas. Yo diría que el dibujante Lapin tiene dos polos de atracción: los rostros y los coches. Qué mejor entonces que un viaje a Cuba, con su exuberante paisaje humano y su parque móvil arqueológico, y un cuaderno/libro que recoja paseos, charlas, estampas, puntos de vista: este Cuaderno de Cuba editado por Malpaso.

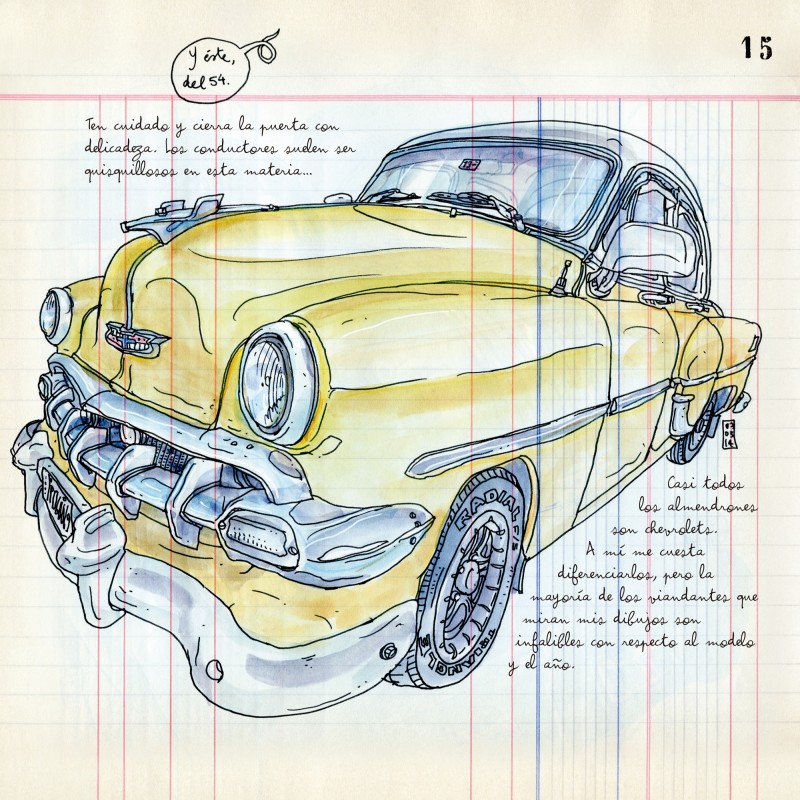

Lapin, «dibujante móvil» que en los últimos 13 años ha rellenado más de 160 cuadernos con ilustraciones de viaje, lo explica claramente en el prefacio del libro. En 2013 se autoriza la importación de coches a Cuba tras cincuenta años de embargo: una señal del destino para alguien que ha dedicado todo un libro (Oldies but Goldies) a detallados estudios en perspectiva de las bestias cromadas de los años 40 y 50 y que ha sido invitado en varias ocasiones a dibujar rallies de alta montaña.

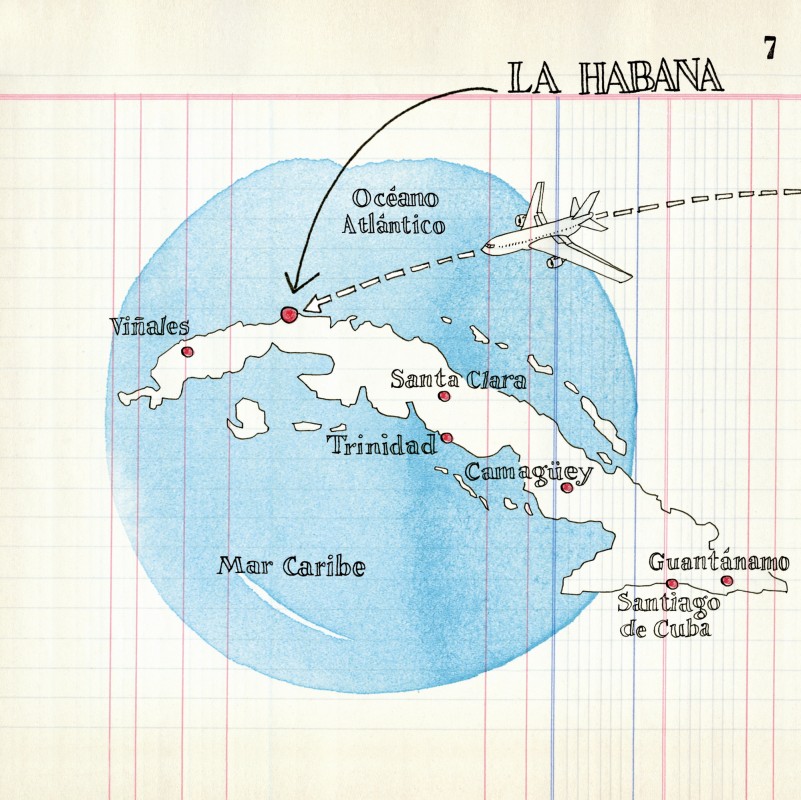

Es un viaje sencillo y pausado: Lapin aterriza en La Habana y después se acerca hasta el pueblo de Trinidad. Su visita cubre puntos que se antojan habituales de la isla caribeña. Los monumentos y espacios de la revolución. Los edificios decadentes de la época colonial. Los restos de la presencia estadounidense en los años 50 —el cinematográfico hotel Hilton, hoy Habana Libre, los «almendrones», monumentos sobre ruedas a la industria del motor yanqui—. Las estrategias de supervivencia diaria de los cubanos, sus opiniones, sus esperanzas o lealtades. Los estratos de su cultura, de la Santería al «pop art revolucionario».

Pero el dibujante tiene una puerta de acceso especial para palpar la realidad cubana: los encuentros que provoca su modo de viajar, su técnica para recoger lo viajado. Y ahí empiezan a colarse los polizones. Las voces del momento, los comentarios, las miradas de quien se detiene a ver qué hace ese tipo que lleva media hora parado con el cuaderno en una esquina de la plaza o en la mesa del fondo. Lo saben los urban sketchers —colectivo del que Lapin forma parte en su Barcelona de residencia— y los nuevos periodistas gráficos: el dibujo desactiva suspicacias, acelera simpatías y en cierto modo nos conduce a todos a la condición de niño fascinado ante la habilidad de un compañero de clase.

Lapin incorpora todas esas voces en bocadillos, robando el recurso a los tebeos. A veces recogen las respuestas directas de los retratados: «¿Se lo puedo enseñar a mi mamá?» «Es un placer que usted se lleve mi carro a su país» «¡A ver si me encuentras una novia española!» Y a veces los bocadillos se cuelan desde los bordes del cuaderno; no sabemos quién está elogiando o apuntando un comentario. El dibujo incluye la realidad que pulsa fuera de campo. Más allá del corte arbitrario del papel hay un mundo y, en cierto modo, entonces somos Lapin, encorvados sobre el cuaderno bajo el sol de La Habana, escuchando los elogios, el ruido de los coches, los vendedores de chicharrones, las radios donde suena Prince Royce.

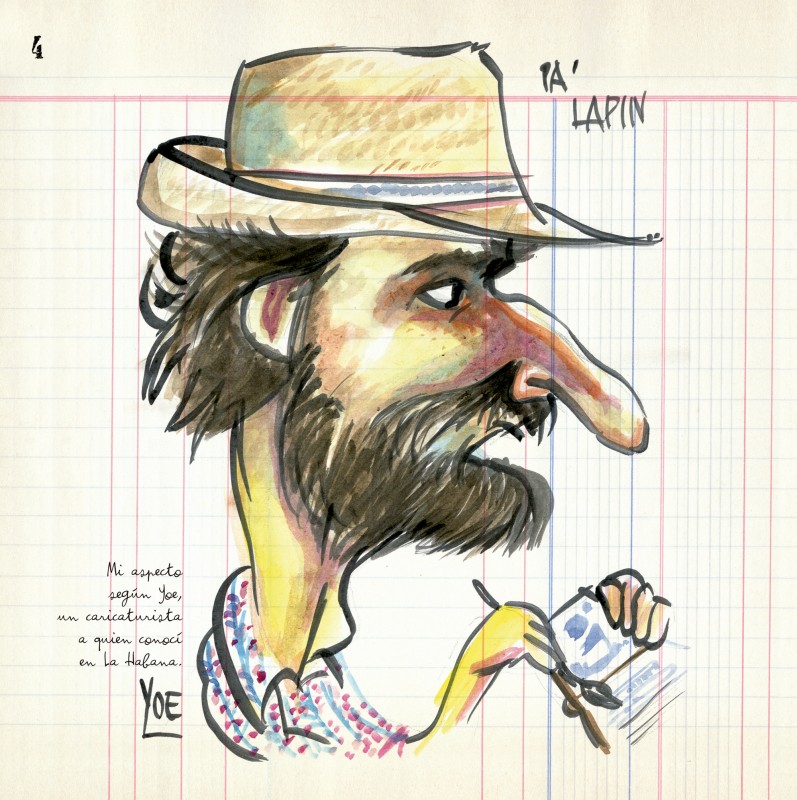

Lapin retrata Cuba con una técnica afinada en años de «cuadernismo» portátil: líneas de tinta negra y acuarelas sueltas que se vuelven precisas para dar volumen a los alerones de los Chevy y a los perfiles de las personas. Algún detalle en línea blanca, alguna mínima corrección. Y un rasgo personal: el soporte, antiguos cuadernos de contabilidad que ofrecen una textura constante al dibujo con sus cuadrículas azules y rojas. Añadamos un recurso de ingenio —viajero y técnico a la vez— que enriquece cada página con grafías imprevistas: cada persona que encuentra escribe su nombre en humilde bic azul junto a su retrato. El tono de una narración gráfica está también en su letra, en el sentido más material posible, y junto a la de Lapin se van sumando grafías torpes de niño y temblorosas de anciano, claras o rebuscadas, diferentes.

A veces el dominio que Lapin tiene de sus recursos trabaja en contra del libro, se podría decir. Se advierte una mirada educada en años de trabajos gráficos de todo tipo. La habilidad para entender al vuelo cómo hacer una estampa con gancho, una postal «vendible». Destacan entonces con frescura los momentos en que el dibujante experto pierde ese control: dibujando apretujado en la parte de atrás de un taxi colectivo, entre baches, o de noche en una discoteca, cuando todo sugiere poca luz, ruido y algo de alcohol. Las líneas se desconectan y las aguadas pierden precisión; todo es más vivo aún.

Este cuaderno está poblado también por compañeros de armas: dibujantes viajeros, dibujantes profesionales, artistas cubanos. La curiosidad y el reconocimiento mutuo que lleva a los sketchers a caminar juntos en sus escapadas urbanas es igual o mayor en el espacio del viaje, cuando dos desconocidos se reconocen por tener las narices metidas entre sus acuarelas.

Cuaderno de Cuba es una experiencia sensorial y otra pieza más sobre lo que parece ser el gran tema de la Cuba hoy y en el futuro próximo: el deshielo. Los coches modernos abren una grieta en el glaciar de dos fetiches estéticos: el retro americano de los Ford y el retro soviético de los Lada. Los cubanos empiezan a hablar más abiertamente de ciertas cosas y entre el temor, la oportunidad y el oportunismo se inaugura la relación «abierta» con el resto del mundo. Como buen cuadernista, Lapin mantiene una voz neutra —o, mejor dicho, cede la palabra a los cubanos que encuentra en la isla o en Barcelona—. A veces se echa de menos una personalidad más explícita, un corte más idiosincrático, un salto quizás hacia el terreno del autor comiquero, pero la claridad forma parte de la ética del cuadernista y pone todos sus acentos en la primera «o» del «cómo». Y jugando a desaparecer, el mismo Lapin llega a confiar su retrato al compañero Yoe, conocido en la Feria del Libro, apenas nos enseña sus pies desnudos sobre la cama del hotel y se esconde —a plena luz del día— en el reflejo en escorzo de los parachoques de sus queridos coches.

Los cuadernos de viaje son refugios, a veces de polizones, a veces de quien los crea. Hablando de Cuba y su historia reciente, esto abre las paradojas más amargas. La página 120 de Cuaderno de Cuba es la calle José Mendoza de Trinidad, es los ojos grises de Pablo, hijo de gallegos, su sombrero guajiro, su sonrisa lenta y la voz de alguien (¿una vecina? ¿una hija?) que nos dispara una de las verdades más serias de este libro —de todo cuaderno de viaje—: capturado por el papel y la acuarela, Pablo «va a viajar sin viajar». Porque no somos nosotros quienes visitamos Cuba al abrir el cuaderno; son los cubanos los que viajan en una isla de papel, navegando expectantes los bajíos del deshielo.

Lapin

Malpaso ediciones, 2016