En 1880 Arthur Rimbaud era un joven poeta que había adquirido fama gracias a unos textos —Una temporada en el Infierno e Iluminaciones—rompedores con el clasicismo francés de la época. Acumulaba en una corta edad una vida entera: consumo de drogas, huidas a París y Bruselas, un amor desaforado por Paul Verlaine, un enorme periplo viajero por media Europa y una erudición sin límites. Huyendo de sí mismo, emprendió un camino que sería definitivo en su vida: el del cuerno de África.

Rimbaud se estableció en Adén (actual Yemen) donde trabajó en una empresa comercial de café. Sus anteriores andanzas lo habían llevado a Egipto y Chipre, amén de una aventura por el Mar Rojo. En Adén hizo borrón y cuenta nueva en su vida. No sabemos si esa decisión fue o no fácil. Lo cierto es que su desapego por la familia —la relación con su madre fue tortuosa por el carácter autoritario de ella— así como la hecatombe sentimental en Londres con Verlaine, que llegó a dispararle y fue encarcelado, provocaron su desarraigo de la vieja Europa. Otro factor menos complejo pero que ayuda a comprender su carácter nómada es que Rimbaud era, literalmente, un culo de mal asiento. «Estoy demasiado acostumbrado a la vida errante y gratuita», dijo de sí mismo.

Es en Adén donde comienza su relación epistolar con su familia; una correspondencia recopilada en Cartas de África, donde se recogen los parajes y lugares visitados por Rimbaud. Aunque la aventura está presente, y en las cartas haya sitio para muchas cosas, no lo hay para una visión romántica o excelsa de su nueva vida. Estas cartas serán lo único que escriba en quince años.

Es en Adén donde comienza su relación epistolar con su familia; una correspondencia recopilada en Cartas de África, donde se recogen los parajes y lugares visitados por Rimbaud. Aunque la aventura está presente, y en las cartas haya sitio para muchas cosas, no lo hay para una visión romántica o excelsa de su nueva vida. Estas cartas serán lo único que escriba en quince años.

De Adén parte hacia África y se instala en Harar —Abisinia—, siempre en labores comerciales. Aprovecha para viajar por toda la zona e incluso se convierte en el primer europeo en pisar Bubasa. No cuenta mucho de sus andanzas, pero es indudable que se encuentra seducido por el entorno que le rodea y subyugado por el Macizo Etíope y las alturas provocadas por el Rift del Este de África.

Sigue quejándose de todos los lugares que pisa y de buena parte de la gente con la que trabaja, pero se encuentra «enfermo» de África, su poesía a partir de entonces.

Organizando expediciones

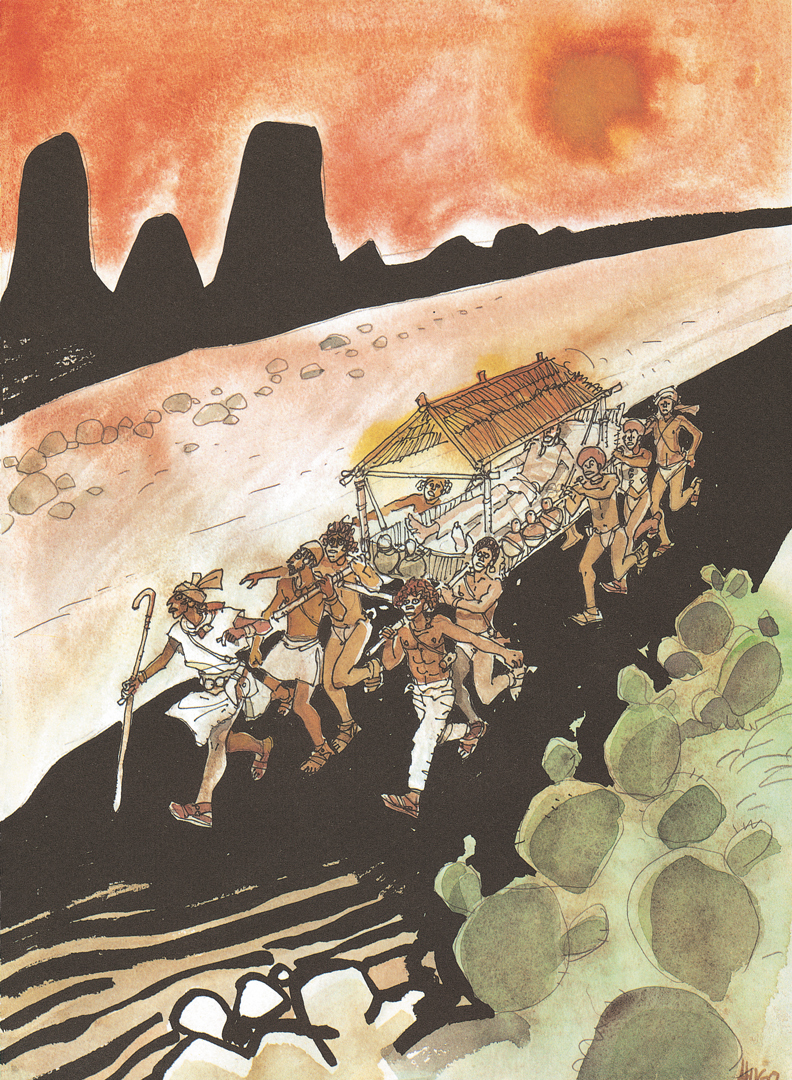

Comienza un despliegue viajero, animado por la cámara fotográfica que le ha enviado su madre, acompañada de negativos de cristal. Organiza expediciones comerciales a Ogadén, al desierto de Danakil y al valle de Awash; con el peligroso añadido de la guerra que enfrentaba en esos momentos a Harar con Egipto. Nada le impidió escapar a tierras nuevas, tampoco el posterior conflicto en Sudán, con derrota final de las tropas británicas. En el fondo, la zona no ha dejado de ser un polvorín en más de cien años.

Conoció al menos un rey, Menelik II, que llegará a ser emperador. Los motivos de ello no son nada pacíficos, ya que Rimbaud traficó con fusiles durante unos años, en operaciones propias que le llevaron a la quiebra económica. No era de extrañar pues que hubiera abandonado la poesía.

No dejó de pedir cosas en sus cartas y profirió a su familia alguna queja vehemente: «¿Por qué siempre habláis de enfermedades, de muerte, de todo tipo de cosas desagradables?» Sin embargo, no advirtió que sus propias cartas eran, a veces, un compendio de sus pequeños sufrimientos diarios, de esperas aburridas y absurdas, aguardando noticias de su empresa en lugares perdidos.

Regresó a Francia derrotado por su maltrecha rodilla derecha y sufrió la amputación de la pierna

Como trabajador rozó la excelencia. Nunca abandonó un puesto en África si debía permanecer allí, y era un contable responsable. Sus jefes le tenían en gran estima. Aprendía idiomas —como el dialecto ororo— sin dificultades, lo que facilitaba sus negociaciones por las tierras recónditas de Abisinia.

Regresó a Francia derrotado por su maltrecha rodilla derecha y sufrió la amputación de la pierna. Eso no fue lo peor: un cáncer derivado de esa rodilla le consumió con 37 años mientras intentaba con sus últimas fuerzas regresar a Abisinia. Una espera final de dolor y poesía humana en el puerto de Marsella, con el anhelo de regresar a su tierra más querida.

Las acuarelas de Pratt

La edición de Cartas de África —Gallo Nero Ediciones— tiene dos grandes atractivos: la excelente introducción al universo de Rimbaud por parte de Dominique y Nadine Petitfaux y las maravillosas acuarelas de otro aventurero impenitente y buen conocedor de Abisinia, Hugo Pratt.

El dibujante veneciano tenía una relación personal longeva e intensa con el cuerno de África, que acabaría apareciendo también en sus obras (Las etiópicas de Corto Maltés, Los escorpiones del desierto). En 1937 se trasladó allí siguiendo a su padre en la entonces Abisinia colonial italiana. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, con apenas 14 años, Pratt se ve internado en un campo de prisioneros hasta el retorno a Italia, rodeado de los uniformes del ejército colonial británico que tanto le fascinarán desde entonces. En más de una ocasión en su vida el enigmático creador de Corto Maltés comentó el impacto que tuvo sobre él la paradójica libertad vivida en tierras africanas en aquellos momentos de caos.

Las acuarelas de Pratt están repletas de luz y poseen un brillo propio. Sus pinceladas gruesas, su estilo inigualable —tanto si las entinta con posterioridad como si las deja sin entintar— imprimen una fuerte personalidad a sus visiones africanas. La superposición de distintos colores y la utilización de una amplia amalgama de rojos le permiten un efecto que remarca de manera notable sus composiciones sobre el papel.

No es de extrañar que la Pinacoteca de París le dedicara a Pratt una completa retrospectiva en el año 2011; el hombre que salió tras los pasos de Rimbaud y acabó encontrando su propio e imaginativo camino a lugares donde la ficción y la aventura se mezclan con los sueños y la poesía.