Publicamos un extracto del nuevo libro de Rubén Díaz Caviedes, Historiones de la historia (GeoPlaneta, 2025), un anecdotario ilustrado donde los sucesos más extraños y disparatados de la historia universal cobran vida con un enfoque tan riguroso como entretenido.

Sola en la Isla de los Demonios

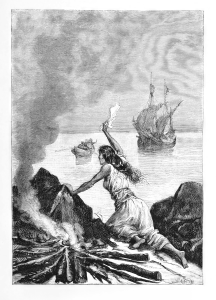

Marguerite no era una náufraga. Para eso hay que haber naufragado, y a ella la habían abandonado sin más. El lugar se llamaba, atención, la Île des Démons. La isla de los Demonios. Podría tratarse de la moderna isla de Harrington Harbour, en la provincia canadiense de Quebec, o de Quirpon, en el extremo norte de Terranova. No lo sabemos a ciencia cierta. El crimen de la muchacha, que debía de rondar los veinte años, había sido enamorarse de un chico de su edad durante la travesía en barco desde Francia. O solo encamarse con él, eso qué más dará. El ultrajado por aquello había sido el propio tío de Marguerite, que comandaba la expedición. Era un aristócrata con un nombre tan aparatoso como este: Jean-François de La Rocque de Roberval. Le acababan de nombrar virrey de la Nueva Francia, la colonia que se acabaría convirtiendo en Canadá, y el desliz de su sobrina fue demasiado para su depurado sentido de la decencia. Era tan decente, tan decente, que la abandonó en la primera isla que avistaron al llegar al continente americano. Ocurrió a primeros de junio de 1542.

Era tan decente, tan decente, que la abandonó en la primera isla que avistaron al llegar al continente americano

Al principio, Marguerite no estuvo sola. La acompañaban su amante, cuyo nombre se desconoce, y su doncella, una tal Damienne. Marguerite y el chico llegaron a tener un hijo, pero murió siendo un bebé. Más tarde, el propio muchacho corrió la misma suerte y la criada solo duró unos cuantos meses más. Marguerite los tuvo que enterrar a todos, pero no dejó que se la comiera la pena. Aguantó dos años y cinco meses, hasta que unos pescadores vascos avistaron el fuego que mantenía siempre vivo en la playa. Luego regresó a Francia, se asentó en Nontron, un pueblo de Aquitania, y vivió una larga vida sin esconder su nombre: Marguerite de La Rocque de Roberval. Su tío, que se sepa, no recibió castigo. Era uno de los hombres más poderosos de Francia.

Conocemos esta historia gracias a la reina Margarita de Navarra, que la incluyó en su famoso Heptamerón, un volumen de narraciones románticas y picantes publicado en 1558. Desde entonces, se han contado muchas versiones del suceso. En unas, Marguerite y su amante ya están enamorados, o incluso casados, antes de abandonar Europa. En otras, eran simples colonos: él acababa desterrado en la isla por insubordinación y ella decidía acompañarlo de forma voluntaria. Hasta los datos históricos bailan. Algunos historiadores creen que Jean-François y Marguerite eran hermanos o primos, pero no tío y sobrina, y otros advierten de que ambos podrían haber compartido la propiedad de amplios terrenos en el Languedoc, Occitania, asociados a sus títulos nobiliarios. Y que él, probablemente, heredó los de ella al declararla muerta sin descendencia. No sabemos si Marguerite los recuperó al regresar a Francia. De hecho, ni siquiera sabemos cuándo y cómo murió. Él sí: linchado en París en 1560.

Lo que se llega a hacer por amor

Hay que entender a Fecenia Hispala. Sus intenciones eran buenas. Ella no pretendía que Roma se sumiera en uno de los peores capítulos de terror y represión de toda su historia, ni que el Estado arrestara y ejecutara a miles de personas. Ella solo quería que su novio no participara en las bacanales, unas licenciosas orgías nocturnas donde los iniciados se sometían a toda clase de, ejem, indignidades. Especialmente, los más jóvenes y guapos, como Publio Ebucio. Y, como él sí estaba por la labor, ella tuvo que chivarse a las autoridades. Nada más que eso.

Ella solo quería que su novio no participara en las bacanales, unas licenciosas orgías nocturnas donde los iniciados se sometían a toda clase de, ejem, indignidades

La cara del cónsul, Espurio Postumio Albino, debió de ser un poema. «Una multitud muy numerosa, casi una segunda población» de la capital se daba cita regularmente en el bosque de Estímula, cerca del Aventino, y celebraba estas fiestas desenfrenadas «en las que no quedaba ningún crimen por perpetrar y ninguna desvergüenza sin cometerse». Se lo contó Fecenia personalmente. Y no hablaba de oídas: ella también había participado en aquellos ritos secretos. Ella y media Roma. Las bacanales se habían hecho tan populares que la suma sacerdotisa, una tal Pacula Annia, había pasado de convocarlas tres veces al año a hacerlo cinco veces al mes. Lo cuenta Tito Livio en Ab urbe condita libri, su monumental crónica de la historia de Roma. Ocurrió en el 186 a. C.

Lo que pasó después es bien conocido: las bacanales quedaron prohibidas y los bacantes fueron perseguidos y castigados. Según Tito Livio, eran más de siete mil personas, muchas de las cuales acabaron siendo ejecutadas. El pretexto para acabar con aquel «santuario de obscenidad», como lo denominó el cónsul ante el Senado, era proteger la salud moral de la república, pero la cosa iba más allá. Las bacanales eran ritos mistéricos, una institución religiosa amparada por leyes ancestrales. Y quienes tomaban parte en un misterio tenían prohibido revelar lo que ocurría en él: ni siquiera un tribunal podía obligarlos. Eso los convertía en espacios ideales para los negocios turbios, las intrigas y el chanchulleo en general. Algunas de las conspiraciones más sonadas del mundo grecolatino se urdieron, precisamente, al amparo de ritos mistéricos.

Las bacanales se habían hecho tan populares que la suma sacerdotisa, una tal Pacula Annia, había pasado de convocarlas tres veces al año a hacerlo cinco veces al mes

Fecenia Hispala no sufrió ningún daño. Estuvo bajo la protección del cónsul durante la persecución de los bacantes y luego fue recompensada con una fortuna: cien mil ases de las arcas públicas. También obtuvo una serie de derechos con los que las mujeres de su época solamente podían soñar. Sobre todo ella, que era liberta y se dedicaba, sorpresa, a la prostitución. Un negocio, por cierto, que debió de contraerse mucho con la popularidad de las bacanales. ¿Era esa la razón por la que había actuado? En absoluto. Lo hizo para salvar a Publio Ebucio. De algo a lo que se había presentado voluntario, el muy insensato. Hay que ver, de verdad, lo que se llega a hacer por amor. Por amor y por cien mil ases.

Renacuajos espaciales

La misión espacial STS-47, que despegó de Cabo Cañaveral el 12 de septiembre de 1992, iba a ser noticia por otras cosas. En ella participaban Mae Jemison, la primera mujer negra en viajar al espacio, y Mamoru Mohri, el primer japonés que lo hacía en una expedición de la NASA. El protagonismo, en cambio, recayó en otros dos miembros de la tripulación: Jan Davis y Mark C. Lee. Y la razón, a primera vista, era un tanto trivial: estaban casados. Y ningún matrimonio de astronautas había formado parte, hasta entonces, de una misma misión espacial. Era una norma no escrita que tenía la NASA, aunque venía aplicándose con rigurosidad. Ellos consiguieron saltársela de la única forma posible: mintiendo como bellacos. Se habían enamorado durante las sesiones de entrenamiento y se habían casado en secreto poco antes del lanzamiento. Cuando la agencia espacial estadounidense se enteró, ya era demasiado tarde para buscarles un reemplazo.

La NASA nunca ha explicado formalmente por qué no permite a las parejas viajar juntas al espacio, pero algunos expertos en la materia, incluyendo varios ex-astronautas, sí que han llegado a comentarlo. La situación acarrea ciertos riesgos de seguridad, dicen, y dilemas éticos un tanto espinosos, especialmente en lo tocante al proceso de selección de la tripulación. Aunque el verdadero motivo, seguramente, sea evitar la tentación, que debe de ser grande. ¿De qué? Es fácil de imaginar. Especialmente en parejas de astronautas jóvenes, heterosexuales y fértiles que planean tener hijos de todos modos. Pensémoslo: el primer bebé espacial. El primer ser humano engendrado fuera del planeta Tierra. Un hito existencial a la altura de los protagonizados por Yuri Gagarin, Valentina Tereshkova y Neil Armstrong, si no mayor.

La NASA nunca ha explicado formalmente por qué no permite a las parejas viajar juntas al espacio

En junio de 1992, la mera posibilidad de que ocurriera algo así fue suficiente para que los reporteros abarrotasen la sala de prensa donde se ofició la presentación de la tripulación de la misión STS-47. Y para que uno de ellos se atreviera a preguntar si planeaban llevar a cabo, ejem, «experimentos sexuales» en el espacio. La respuesta fue que no. Y la ironía, que aquello no era cierto. Los técnicos de la NASA habían elegido aquella misión, precisamente, para fertilizar huevos de rana en órbita y dejar que eclosionaran otros previamente fecundados. Querían demostrar que los vertebrados pueden reproducirse a pesar de la radiación y la ausencia de gravedad. Y lo lograron. Tras siete días en el espacio, el transbordador espacial Endeavour regresó a la Tierra con más seres vivos de los que tenía al despegar. Y la NASA corrió a cambiar el reglamento que rige la selección de sus astronautas. Lo que hasta entonces era una norma no escrita se convirtió en regla oficial: las parejas casadas tienen prohibido subir juntas al espacio. Los primeros y últimos en hacerlo fueron Jan Davis y Mark C. Lee. Y ellos, al parecer, no soñaban con engendrar al primer Homo astronomicus. Se conformaban con ser padres de los primeros renacuajos espaciales.

Fragmento de ‘Historiones de la historia‘

de Rubén Díaz Caviedes

(Editorial GeoPlaneta)