EN COLABORACIÓN CON VOYAGES-SNCF

La llegada es una postal en movimiento. No hay olores ni sonidos. Los primeros rugidos mudos del león, tan visuales: praderas, humo, pétalos fosforescentes, hierro y óxido. El tren de SNCF reduce su alta velocidad y el cuerpo sigue intacto, sin notar desvaríos ni cambios de movimiento. Toda certeza de tal disminución está en las imágenes detrás de los vidrios, que ahora se ven como en un traveling a cámara lenta: las grúas de un desarmadero de coches en plena compactación metálica, las flores amarillas de las plantaciones de colza que interrumpen la pátina homogénea de hectáreas verdes, una fábrica en funcionamiento y sus galpones circundantes.

La música de fondo del vagón es la misma que la de la serie sobre actividades paranormales y extraterrestres The X-Files. La reconozco poco antes de acabar el viaje. Había empezado a sonar en fases intermitentes una vez que las nubes espesas recibieron a la oruga en Perpingnan, ese contraste entre la estación de todos los colores y el cielo plomizo. Como si la música tuviese que ir acorde a los devaneos climáticos. Como si el clima sirviera para marcar fronteras.

Las plantaciones de uva y las marismas se iban haciendo cada vez más numerosas llegando a Narbona y a su estación de hierro, vidrios rotos y arcos neoclásicos. Las obras en construcción nos recibían en Montpellier, en un tramo corto en que el tren comenzó a zigzaguear y a frenarse, como si la oruga comenzara a babear de agotamiento y se pegara a las vías. Como si las vías tuvieran residuos de las obras y formaran una resina sobre el hierro.

Pasando Valence, el paisaje ascendía entre valles verdes y las primeras aproximaciones de colinas, muy cerca de la puerta de los Alpes, hasta el stop definitivo frente al cartel de Lyon, la misma ciudad en la que, hace casi 500 años, el cura humanista y médico heterodoxo François Rabelais publicaba los dos primeros volúmenes de Gargantúa y Pantagruel, una sátira compleja y grotesca sobre la Francia medieval a través de la parodia de las gestas caballerescas de unos gigantes borrachos y glotones.

El viaje intenta encontrar esa esencia exquisita, escondida y breve entre las cavernosas estructuras que conforman los huesos de una ciudad

En el prólogo, el autor propone una recomendación de lectura, que oscila entre la apelación al lector activo y la broma sobre tal apelación. «Romper el hueso y succionar el sustancioso tuétano», dice Rabelais, pero los filólogos nunca saben cómo tomarlo porque la analogía que propone tiene que ver con la filosofía que utilizan los perros en el estudio pormenorizado y sesudo de un hueso antes de devorarlo.

Supongo que de eso trata, también, un viaje. De hacerlo tan sólo para intentar encontrar esa esencia exquisita, escondida y breve entre las cavernosas estructuras que conforman los huesos de una ciudad.

Pero Rabelais deja aún más atónitos a sus estudiosos cuando primero insinúa un sentido oculto dentro de toda esa estética grotesca y, unas páginas más adelante, critica sin piedad a aquellos analistas obsesionados en buscar ese sentido oculto. Como si intentase sumirnos en la más absoluta ambigüedad, mareándonos antes de empezar a leer. Esa perplejidad palpable en este vagón que se detiene y que, con sus frenos, pone fin a la primera secuencia de imágenes que insinúan una ciudad ambivalente.

Confluencias

El mapa de Lyon puede verse en Gmaps, en un folleto turístico o en alguna variante del pâté en croûte, un plato típico de la región. Un pastel de hojaldre relleno de ternera, cerdo y foie gras, que suele servirse acompañado tanto por mermelada de ciruelas como por pepinillos en vinagre (así de amplia es la gama de la guarnición). Cuando se sirve en la mesa, la forma que va adquiriendo cada rebanada del pastel es diferente a la anterior, presentando cada vez la silueta de un mapa cambiante, difuso y arbitrario.

Los ríos Ródano y Saône serpentean frenéticos en dirección norte, repartiéndose el territorio: el Oeste con el Vieux-Lyon y Croix-Rousse para el Saône, el Este con la Part-Dieu y Monplaisir para el Ródano. En medio de esta marcha paralela, se forma una península que nace en el barrio de Confluence, cuyo nombre celebra el accidente geográfico que inicia la unión de los ríos y su consiguiente, inevitable, separación definitiva.

Haciendo gala de su nombre, la punta de la península también es la confluencia de las grúas con los albañiles y arquitectos. Un barrio work in progress que poco a poco está borrando su pasado industrial y reconvirtiendo sus viejas naves en edificios diseñados por estudios suizos, italianos y holandeses, con zonas verdes para esparcimiento y patos nadando en el río libre de polución.

Frente a su monumental shopping, una hilera de edificios nuevos exhibidos como un museo de arquitectura moderna. Cada uno diferente y con su propia personalidad, cada cual dialogando entre sí y formando un entorno. Una exposición fotogénica al aire libre que se torna compleja, laberíntica y cambiante a medida que uno transita por los patios externos y va descubriendo nuevos edificios al costado del río, como el cubo naranja con su cubierta metálica y agujeros de diferentes tamaños y profundidades, en una escala análoga a la que puede haber desde los agujeros certeros de un queso gruyère a los difusos de un roquefort.

Apenas se notan rastros del pasado, que se resiste a morir, pese a todo, en los vagones grises de los trenes que cruzan el río, transportando industria y derivados: coches, herramientas, materias primas, personas y óxido. Y que sigue resistiendo en uno de los pocos edificios que no fueron demolidos y que aún mantiene su fachada original: la Sucrière, la antigua Chambre de Lyon que hoy acoge la Bienal de Arte Contemporáneo y conciertos de música electrónica.

Una de las mitades de su fachada está restaurada, pulida y pintada; la otra sigue abandonada esperando su suerte, como metáfora de las dos caras de la península. Adentro, la Sucrière es un camerino de exposiciones, como esos cuadros de Antoni Tàpies en los que la obra es su reverso, el cuadro dado vuelta. Todo el edificio es ahora mismo una exposición metida en cajas enormes y contenedores, un escenario de cintas de embalar, sillas apiladas, carros transportadores, operarios ataviados de fosforescente, paredes blancas, luz, frescura de galpón y escaleras mecánicas.

Subiendo por las escaleras externas al edificio, se llega al club Rooftop y a su terraza con cubierta de madera, sombrillas y una barra amplia con barman con mostacho. Hacia ambos lados, las vistas panorámicas, los ríos que dejaron de confluir e inician su marcha paralela hacia el Norte. En la ribera opuesta del Saône, la Vieux-Lyon observa la península desde arriba de la colina, con sus torres medievales altivas y bien al fondo de la geografía, ocultas entre la abundante vegetación.

Pasajes

Los traboules salvan al Vieux-Lyon de ser tan parecido a tantos cascos históricos de tantas ciudades europeas que nacieron con los romanos y que, mucho después, alojaron edificios perdurables durante la Edad Media. En los intestinos de la colina de la Fourvière, bajo los restos del anfiteatro romano de la antigua capital de la Galia, las calles medievales de Lyon zigzaguean en adoquines, como una alfombra empedrada de acceso a locales de regalos de diseño, bouchons con degustación de vinos y tiendas de ropa con olor a ambientador de coco para tapar humedades.

Como pasajes interiores para trasladarse de una calle a la otra a través de los patios de los edificios, los traboules cortan transversalmente ese emplazamiento tan global del casco medieval. Pueden aparecer de repente, en una puerta cualquiera, y abrir una dimensión oscura y laberíntica, con momentos de descanso y galerías a cielo abierto y ventanas con macetas y cortinas como decorado de fondo.

El universo de los traboules es de ciudad paralela, con sus portales y sus obras de arte espontáneas y gatos y luces automáticas y alguna torre veneciana que no puede verse desde el exterior. Como si tuviésemos que darle la vuelta al envoltorio de la ciudad y verla en su reverso para descubrirla.

Y mientras la ciudad se oculta, las cocinas se abren. Ya sea en el restaurante del Musée des Confluences (esa mole acristalada con forma de diamante en la punta de la península), en un bouchon del Vieux-Lyon o en una taberna de Part-Dieu, las cocinas están abiertas y las ollas, sartenes y demás utensilios forman parte de la decoración, como si ya no alcanzara con ver qué, de qué manera y quiénes cocinan sino que también hiciera falta la exposición de los artefactos y las herramientas.

La ruta de los traboules traza el mismo recorrido que los ríos lyoneses, expandiéndose hacia arriba y hacia el Norte hasta Croix-Rousse. El barrio de la seda ha reconvertido gran parte de los viejos talleres textiles en pisos que mantienen la arquitectura original: una planta baja amplia y luminosa como la base de sinuosas escaleras que conducen a las viviendas remodeladas, las que albergaron a familias enteras de obreros de la seda.

Como pasajes interiores para trasladarse de una calle a la otra a través de los patios de los edificios, los traboules cortan transversalmente el emplazamiento del casco medieval

Ahora los traboules se vuelven anchos e interminables, empinados en laberintos que ganan dimensiones y que pueden conducir a terrazas de bares, a salas con exposiciones de máquinas de hilar o a ciertos talleres artesanales de estampados y costuras de tela que se empeñan en mantener las mismas técnicas del viejo barrio. En Croix-Rousse sobrevive el esténcil manual sobre seda, con la tinta de colores en una placa de metal filtrada por un torno para estampar los motivos. Y también el estampado sobre paño de velour, con las planchas cuadriculadas de terciopelo que se terminan de cocer a máquina y cuyo resultado se pinta íntegramente a mano.

La historia de estos pasajes transversales al plano urbano, en el norte de Lyon, se puede escribir de manera circular. Comenzaron albergando los primeros talleres de fabricación de seda a mediados del siglo XV y hoy conducen a pequeños rincones donde se bordan, restauran, tejen, pintan a mano y venden corbatas, muselinas y fulares de diseño artesanal. En el medio, algunos hitos dramáticos: la represión de las huelgas de los canuts (los obreros de la seda) durante la primera mitad del siglo XIX y las reuniones clandestinas de la Résistance en el XX. Manchas de sangre que cuesta tanto quitar de esa tela tan fina y delicada.

Rabeliana

Los puentes y los trenes del metro siempre son diferentes en Lyon. Muchos colores y estilos, muchas maneras de disponer los materiales. Cruzar la ciudad siempre es una experiencia que no suele parecerse a la anterior, al menos aparentemente.

Al este de Part-Dieu, la plaza de Monplaisir acoge un mercado de productos regionales: pollos asados, quesos y verduras de huerto, locales para socializar, muchas risas. Detrás, cortando por la Rue du 1er Film, está la mansión de la familia Lumière, donde se criaron los hermanos prodigio. Un palacete art nouveau que a finales del siglo XIX estuvo rodeado por las fábricas del padre, Antoine, como si se tratara del patrón de una estancia pero en la próspera ciudad industrial.

Rodeada ahora de un parque muy verde de pinos centenarios, la casa conserva el original Cinematógrafo Nº1, que filmaba, grababa y proyectaba, patentado por los Lumière, y que hizo posible rodar en 1895, justo enfrente de esta casa, La salida de la fábrica, la primera película de la historia del cine. En una pared externa de la villa está el Muro de los Cineastas, un panteón de los mejores directores de cine (vivos o muertos), un memorial de una pequeña parte de todo lo que vino después de los Lumière; después de que los obreros salieran de esa fábrica humeante (ahora reconvertida en cartel conmemorativo y sala de proyecciones) sin saber que serían los figurantes de la primera película de la historia.

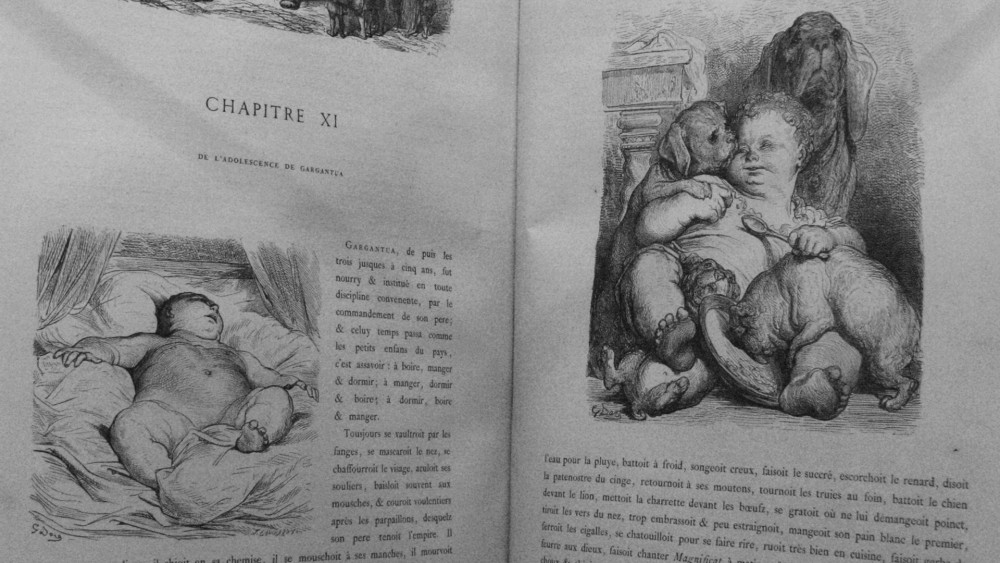

Unos 20 años antes, en 1873, Gustave Doré ilustraba una edición enciclopédica de Gargantúa y Pantagruel, de la que se expone un ejemplar en el Musée de l’Imprimerie, al norte de la península, que encierra en sus múltiples salas la historia completa (máquinas, herramientas, manual de instrucciones y producto final expuesto) de una de las industrias que hizo próspera a la ciudad francesa desde la Edad Media y que fue uno de los motivos por los que Rabelais decidió vivir en ella durante tres años. También se expone aquí un ejemplar de 1564, en una edición de bolsillo y con letra ínfima, que contrasta con la monumental versión dibujada por Doré.

Otro motivo por el que este médico excéntrico vivió en Lyon desde 1532 a 1535 fue el Hôpital du Pont du Rhône, actual Hôtel-Dieu, muy cerca del museo. La leyenda de Rabelais sigue viva en la historia de este hospital: presidió una lección pública de la disección del cadáver de un ahorcado, introdujo el melón y la alcachofa en preparados medicinales, inventó un aparato para curar huesos (el Glossocomion) y otro para curar heridas de vientre (el Syringotomo).

Su personalidad extrovertida le generó desde el inicio bastantes choques con algunos de sus colegas médicos, sobre todo con los que trataban de curar la locura a través de exorcismos o con los que tenían la costumbre de degustar los orines de sus pacientes para acertar con el diagnóstico. Él prefería beber vino y así lo dejó claro en algunos pasajes de Gargantúa y Pantagruel, sobre todo en la célebre escena en la que el gigante Gargantúa viaja a París y, agobiado por la curiosidad de los parisinos que lo siguen a todos lados, decide beber mucho vino y orinar encima de todos ellos, ahogando a más de 200.000 habitantes. Una escena que se podría leer como fundacional de las actitudes de las estrellas del pop y del rock que veríamos por TV muchos siglos después.

La fachada del Hôtel-Dieu se extiende interminable de cara al Ródano, aún sin remodelar, cercada y cerrada, esperando a que se concrete el proyecto de mega-complejo con hotel de lujo, galerías, auditorio y shopping. En su cara interna, la arquitectura del pasado y los plots del futuro son intervenidos por los grafitis del presente. Artistas callejeros han hecho su propia versión en aerosol del edificio, sobre las vallas protectoras, como un espejo o una proyección del fantasma del fondo. Justo al lado, en el mismo sentido, los gráficos computerizados y las planimetrías con el augurio de la versión final del proyecto. Enfrente, los bares y sus terrazas repletas de jóvenes de todo el mundo bebiendo y riendo y cenando. Todo esto, a pocos metros de la plaza Bellecour, el kilómetro cero de Lyon, con sus 62.000 metros cuadrados, que la convierten en la plaza peatonal más grande de Europa.

Rabelais dejó su leyenda en el hospital: la disección pública del cadáver de un ahorcado, la introducción del melón y de la alcachofa en preparados medicinales…

El hospital medieval que funcionaba como internado, comedor, laboratorio y hasta espacio de oración (todavía se conserva su capilla) prevé su futuro, otra vez, como un mega-edificio autosuficiente, pero con otras religiones y otras nuevas necesidades por satisfacer.

Cruzando el Ródano, delante del Mercado Les Halles, está la Rue Rabelais, corta y estrecha, que a mitad del recorrido se cruza con la Rue Molière. Muy cerca de este choque de humoristas, un tipo de traje parece hundirse en la atopía ante una Lyon dada vuelta contra una pared de Gare Part-Dieu. La estación de trenes que me lleva a desandar un camino que comenzó como acaba, como una postal en movimiento.