Lo primero es caminar con paso firme. Echar un vistazo a la cabina después de haber subido las escalerillas. Ubicar los dos asientos asignados, esperar que nadie se haya sentado en ellos, revisar con discreción que alrededor queden algunas filas de puestos completamente vacías. Encomendarse al azar. No mirar a las azafatas. Un ojo a las primeras filas. Mirada profunda hacia el fondo. No fijarse en nadie detenidamente, rebajar el ego, volverse invisible. No demasiado. Sentarse, maletín debajo del asiento, mirada baja. Ahora levantar la cabeza, examinar a los demás pasajeros. Pensar. Pensar y observar el alrededor disimuladamente, disimular pensar: este podría fastidiar, esta chilla mucho, el niño ya empezó a llorar, el auxiliar tiene cara de huevón, la azafata sonríe, sonríe mucho. Todo normal. Mejor. Palma de la mano abierta en la mejilla, frotarse las cejas, algunas ojeadas firmes y nerviosas por el otro lado, ninguna palabra, ningún gesto. Cinturón abrochado, paseo por la breve pista de carreteo, saludos del capitán, stop, impulso, aceleración, subidón inicial, sí despegó, ahora arriba. Lo primero está hecho. Sube, sube, sube, calma, sube, sube, hay que actuar rápido. En un recorrido de menos de cuarenta minutos, el avión justo alcanza el momento de estabilización para volver a prepararse para el aterrizaje. Pasan los minutos, sube, sube imperceptible en su movimiento por el cielo colombiano, ya van unos eternos diez. Allí abajo se va desvaneciendo el verde del Risaralda para dejar paso a las montañitas del agreste Caldas. Allí abajo se distingue el cauce del río Cauca, que acompaña el avión desde Pereira hasta Medellín. Ya se va juntando con el río Aures, allí en La Pintada. Adiós, Aures; adiós, Cauca. Uno muere, comido por el otro, el otro se va hacia su muerte cuando lo comerá el río Magdalena, más al norte, hacia el Caribe.

—¿Les puedo ofrecer un refresco, una gaseosa?

La azafata se acerca y repite:

—¿Les puedo ofrecer un refresco, una gaseosa?

Hace el ademán de dar vuelta atrás, para ir o volver hacia la cabina. Es el momento. La coordinación y la entrada en la escena es todo. Agacharse, la mano izquierda agarra el maletín, la mano derecha dentro del maletín, capucha en el puño, mano izquierda libre, dos manos agarran la capucha, arma que aprieta entre el cinturón y la cintura, agachados, firmes. Mirada cómplice otra vez, tiempo para levantar el espaldar, levantar cejas, cuatro brazos y cuatro manos se mueven al unísono para ponerse cada uno una capucha negra, pie derecho en el pasillo, se deslizan rápido y en forma coordinada, desenfundan la pistola del cinturón. ¡Ahora! La azafata ya está agarrada por la cintura. Si alguien quiere un refresco, pues están regados en el piso, el carrito ya va empujado camino hacia el fondo.

«Bum, bum».

Disparos en el piso. Algo de humo, pocos gritos.

Gritar, gritar más fuerte que los pocos gritos. Gritar más fuerte que los gritos de sorpresa.

—¡Esto es un secuestro!

—¡Quieta o la mato!

Las voces no salen tan bien de unas capuchas con dos huecos en los ojos y uno en la nariz. No hay ninguna abertura en la boca. Más silencio, el poco humo se difumina. Hay que moverse rápido hacia la cabina, repartirse tareas.

—Señorita, no se resista; siga a la cabina e informe que esto es un secuestro.

Voz más alta, que escuchen todos, niños incluso.

—Quédense tranquilos, nada les va a pasar. Tenemos unas bombas en el maletín: si alguien se atreve a hacer algo, volaremos el avión.

Más silencio. Ya no hay gritos. El humo es un recuerdo. Los disparos no han dejado daños visibles en el avión. Parece que por un segundo todo ha vuelto a la normalidad. Solamente ha pasado un segundo. Una sola voz se escucha desde no se sabe dónde. Es una voz de hombre. No se entiende si viene de adelante o de atrás. No es de consternación.

—¡Pues muéstrelas!

Pues muéstrelas, dice él. ¿A quién carajo se le ocurre decir esto frente a dos personas encapuchadas, en una caja de metal que vuela a más de 10 000 metros de altura, donde uno tiene una pistola en la mano moviéndola encima de la cabeza de todo el mundo y el otro está con otra pistola agarrando una azafata por la cintura y arrastrándola por el estrecho pasillo del avión? Pues muéstrelas, dice él.

Más silencio. No fue gracioso. Más segundos de eterno silencio.

—Deje las estupideces, que estamos secuestrados.

Se levanta primero una voz de sabiduría, tampoco muy convencida.

Sí. Que deje las estupideces.

Otras voces repiten el mismo consejo. Salvadores. Respirar hondo y seguir. Que nadie se haga el héroe, ya hay dos. Rebajar la indignación, retomar el mando. Pasó.

—Que se queden tranquilos, este asalto no es contra ustedes y nada les pasará. No digan ni pío. Nosotros estamos cumpliendo órdenes. Si fallamos, nos matan. No se asusten. Ustedes tendrán apenas un paseíto, los obligamos a acompañarnos porque si no secuestramos el avión matan a nuestras familias, que están amenazadas de muerte. Nosotros no queremos causarles ningún perjuicio.

Lo que les puede pasar por la cabeza a la mayoría de los pasajeros y a la tripulación ese miércoles, 30 de mayo del año 1973, a las dos de la tarde, a más de 10 000 metros de altura, después de haber tomado el vuelo 602 de la compañía SAM (Sociedad Aeronáutica de Medellín) que salía de Bogotá, con paradas en Cali y Pereira, sobrevolando la cordillera Central de los Andes colombianos y dirigiéndose hacia Medellín para luego seguir hacia la costa norte del país y volver finalmente a Bogotá, no es necesariamente la muerte, la violencia que se apodera repentinamente de tu vida. Quizás sí el susto, los nervios, pero también hay otra cosa que pasa por la cabeza de muchos pasajeros y de la tripulación en esta época: un viaje a Cuba. Gratis.

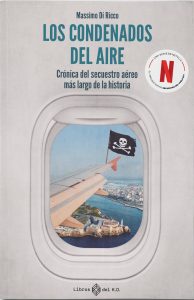

Fragmento del libro, Los condenados del aire. Crónica del secuestro aéreo más largo de la historia de Massimo di Ricco (Libros del K.O., 2024)