CON LA COLABORACIÓN DE

VIENE DE LA PARTE I

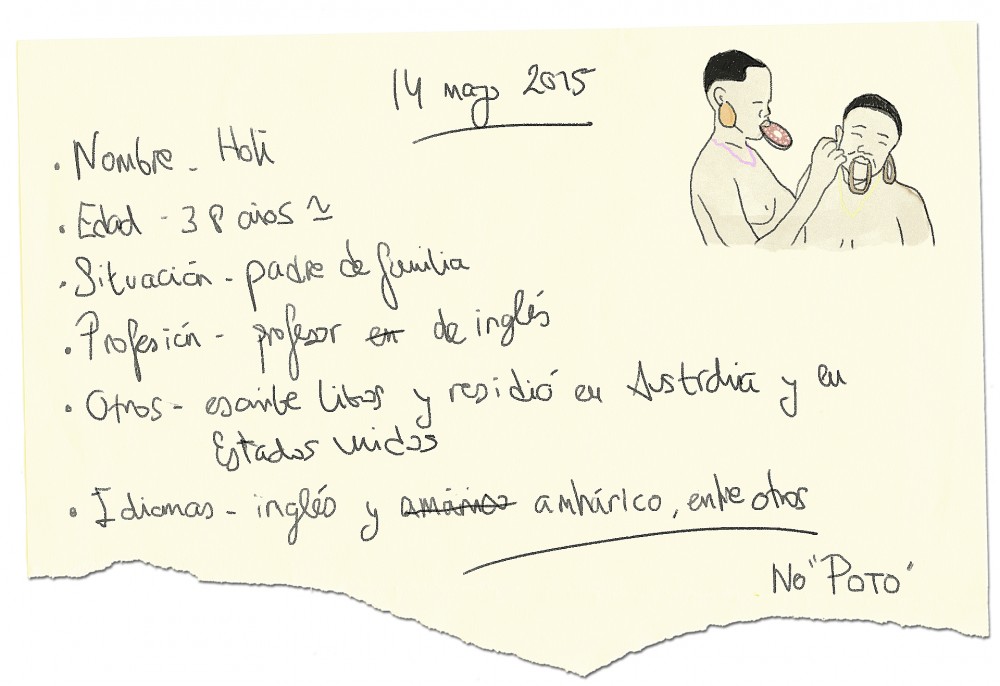

Cuando esté de vuelta en mi casa, al empezar a escribir esta crónica, cogeré mi cuaderno de viaje. Y caerá una hoja rota de su interior. Escrito en ella: «Holi, 38 años, padre de familia, profesor de inglés, escribe libros, residió en Australia y EE.UU., habla inglés y amhárico, entre otros…». En el viaje al Valle del Omo, en Etiopía, no sólo he aprendido a mirar, de algún modo; también he encontrado personas de vidas sorprendentes. Y un verdadero contacto con una familia lejana, antes de volver a mi propia jungla de asfalto.

La amenaza turca

Después de conocer a los nyangatom, un clima menos árido y caluroso nos recibe en la aldea de los karo. El grupo que visitamos, cerca de la población de Kortcho, vive en una región más fresca que sus vecinos. Tienen la fortuna de despertarse y acostarse con una amplia vista de las dos orillas del río Omo, ya que están emplazados en uno de los meandros más fotogénicos de su cauce.

Por desgracia, desde hace varios años sufren una amenaza en la orilla derecha del caudal: toda la vegetación ha sido arrasada y empresas de origen turco están creando plantaciones comerciales para exportar maíz a todo el mundo. Una de las empresas tiene una cámara frigorífica con un candado, en medio de la aldea, para los descansos de los trabajadores, que no intercambian ni media palabra con el resto del poblado. «En dos años ya no quedará nadie aquí», me comenta uno de los jóvenes karo que habla inglés perfectamente. «En cuatro años esto ha cambiado mucho, los turistas vienen aquí, hacen fotos, pagan y se van, no hablan con nosotros. Además, los turcos nos van a echar de aquí enseguida.» Y es que en lo últimos años Etiopía vive más de las exportaciones de maíz que de los ingresos del turismo, según los últimos informes económicos. A pesar de su belleza, dejamos el pueblo con un mal sabor de boca.

Una noche jugando en la selva

Está atardeciendo cuando llegamos a Turmi, uno de los pueblos de los hamer. Los hamer son el grupo étnico más numeroso del Valle del Omo (más de 15.000 frente a los 1.000-4.000 de los restantes grupos). Jordi, nuestro guía, conoce bien la zona; unas circunstancias muy personales le llevaron a formar parte de una de las familias hamer.

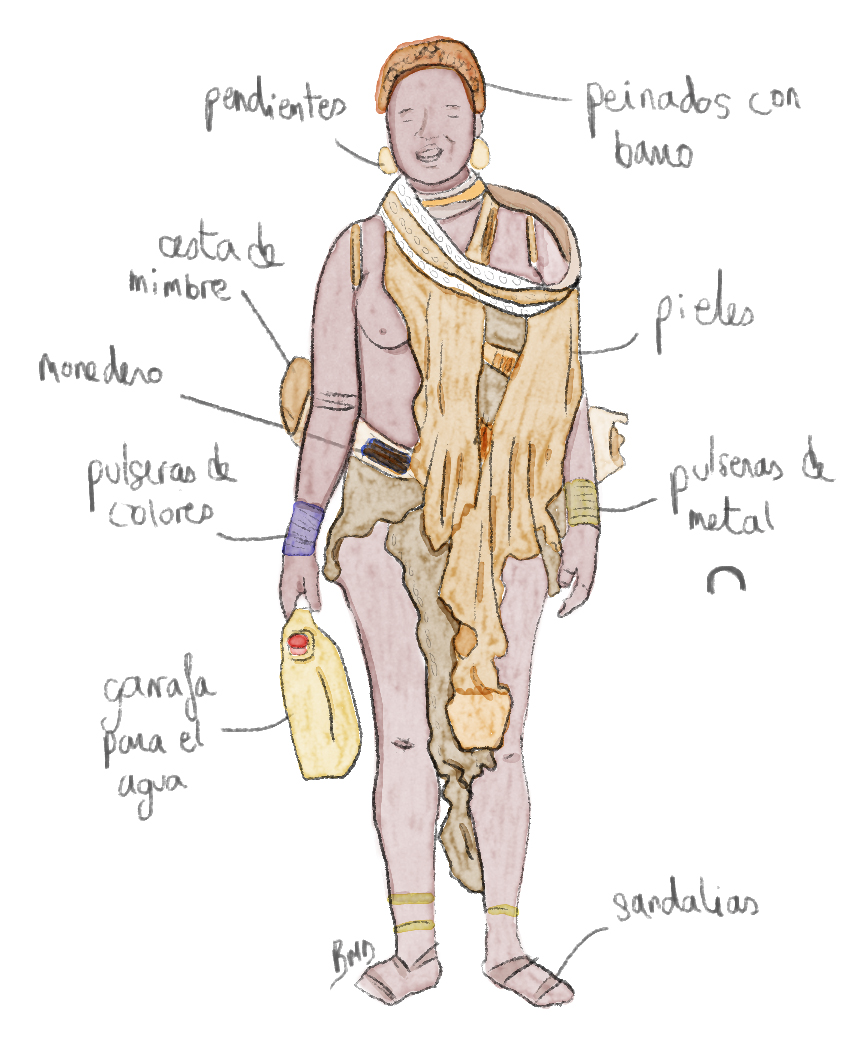

Los hamer se distinguen por pintarse con barro, lo que hace que su tez parezca casi anaranjada y le da a sus cabelleras unas formas muy especiales: los peinados masculinos incluyen casquetes de barro y plumas de aves; los femeninos son de gran consistencia, con tonalidades ocres y rojizas. Hombres y mujeres lucen escarificaciones en sus cuerpos.

Pero más allá de lo meramente físico, lo que más caracteriza a esta gran familia es su bondad y su íntegra simpatía. Nada más conocernos nos invitan a beber infusión de cáscara de café, un líquido de gusto muy parecido al té y más barato para estas etnias que el café moca. Dentro de la choza, el agua se sirve en la tradicional calabaza, un hábito que han ido desplazando las botellas de plástico regaladas por los turistas. Estamos más de una hora dentro de la cabaña, sentados en el suelo y observando los útiles de la pequeña cocina que tienen dentro, admirando la arquitectura, hasta que finalmente Toro, una mujer valiente y de carácter, vestida a lo occidental, aparece en la escena y nos pide que la acompañemos a la selva. Vamos a cazar. «¿De noche?», gritamos todos.

«No corráis, sobre todo no corráis, pase lo que pase», nos recuerda Jordi todo el tiempo. No vemos nada, salvo lo que nuestros frontales luminosos nos permiten. Se oyen ruidos, ramas que se caen, el suelo empieza a ser más poroso —lo sé porque mi pie ya se ha metido varias veces en pequeños hoyos llenos de agua—, llevamos más de una hora andando por la selva, casi sin luz, de noche, y no sabemos aún qué vamos a… ¿cazar?. Un momento, no llevamos armas.

Una tímida media luna nos alumbra si apagamos nuestras luces. De repente frenamos en seco. «Paramos aquí y nos sentamos en el suelo», explica nuestro guía. «No os levantéis, si sale mal puede salir volando ese árbol mágico y atacar. No estoy bromeando.» Y así nos colocamos, todos lo más pegados que podemos —ninguno quiere quedarse con la espalda al descubierto en medio de la selva— y en silencio. No pasaba tanto miedo y no me reía tanto a la vez desde que estaba en el colegio y jugábamos al pilla-pilla.

Sin más, una intensa luz anaranjada emana del árbol mágico al que todos miramos y un fuerte soplido se escucha por detrás de él. El silencio se rompe en cuestión de segundos y nos apretamos todavía más. Nada pasará entre nosotros, eso seguro. Toro no para de reírse cuando nos mira.

Más allá de lo meramente físico, lo que más caracteriza a esta gran familia hamer es su bondad y su íntegra simpatía

Ahora sí estamos muertos de miedo. Más soplidos y una sombra aparece en la copa del árbol. «¡Hay alguien ahí!», grita un compañero. Es un hamer, pero ¿cómo ha subido tan rápido y qué va a hacer? En cuestión de minutos, lo que era un misterio se convierte en una situación idílica. Poco a poco la sombra desciende y la luz anaranjada se pierde entre la maleza. Tenemos un manjar delante de nosotros: miel recién obtenida de la colmena. Uno de los chicos hamer ha subido con una antorcha, para no recibir muchas picadas de las abejas —sin lograrlo—, y ha recogido varios litros de miel pura. Seguramente no nos sabría tan deliciosa si minutos antes alguien nos hubiera dicho lo que íbamos a hacer.

Una miel que servirá como postre para acompañar la suculenta cena que nos espera en el poblado. Los niños con los que horas antes jugábamos ya están casi dormidos, sus mamás nos obsequian con sus pulseras de cuentas de colores y los hombres más mayores de la aldea han decidido matar dos cabras para celebrar nuestra llegada. Ya somos casi de la familia. Dicho y hecho: en cuestión de minutos, las cabras están despiezadas y colocadas al fuego para que todos comamos. Carne más fresca, imposible.

Una de mis compañeras me confiesa: «realmente los mejores momentos quedan sin la constancia de fotos, es la experiencia la que te llevas»

El cielo, de un azul prusia tachonado de estrellas, pinta un cuadro difícil de olvidar. Lo miramos con el estómago lleno y tumbados en el suelo sobre una piel de vaca. De repente oímos unos gritos desde la choza más lejana. Al principio pensamos que es un parto, por la singularidad del bramido, pero al acercarnos nos damos cuenta de que las mujeres están empezando a celebrar una ceremonia de bullfighting, como la traducen en inglés. En unas pocas semanas, un niño pasará la prueba más dura de su vida: cruzar un rebaño de vacas andando por encima de sus lomos. Así se convertirá en un adulto para la aldea. Las féminas nos invitan a todas las mujeres a participar de su corro y a dar vueltas mientras ellas cantan con energía.

La escena se me queda grabada a fuego, como el fuego que se está poco a poco consumiendo y que nos dice que es hora de regresar al campamento y dormir. No paro de creer que esté viviendo esto. Cuando veía los documentales sobre grupos étnicos en la televisión pensaba que estas vivencias eran sólo para unos privilegiados. No veía la accesibilidad por ningún lado, dada la —aparente— diferencia cultural. Pero cuando empiezas a aprender a mirar, te das cuenta de que el ser humano posee las mismas pautas de conducta esté en el Valle del Omo o en un barrio de cualquier ciudad occidental. Sólo hay que dejarse llevar. Compartir, conocer, comprender.

Cuando volvemos a nuestro lodge nos damos cuenta de que durante toda la noche hemos estado sin cámara —las condiciones de luz no eran las idóneas— pero de todas las situaciones que estamos viviendo en este viaje, es la que más hemos disfrutado. Una de mis compañeras me confiesa: «Realmente los mejores momentos quedan sin la constancia de fotos, es la experiencia la que te llevas».

Las despedidas siempre son duras. En la aldea hamer nos separamos de una familia que nos ofreció su amistad y nos abrió las puertas de su hogar. Dejamos niños, madres, hijos, hermanos… y el corazón se nos encoge. Parece como si nos despidiéramos de un amigo de toda la vida. Un país no lo conforman sus paisajes, ni los souvenirs que puedas traerte de ellos… Lo hace su gente. Gente con la que nos hemos visto de tú a tú. Ahora ellos se quedan aquí, y nosotros ponemos rumbo al Norte, en dirección a Addis.

La hoja del cuaderno

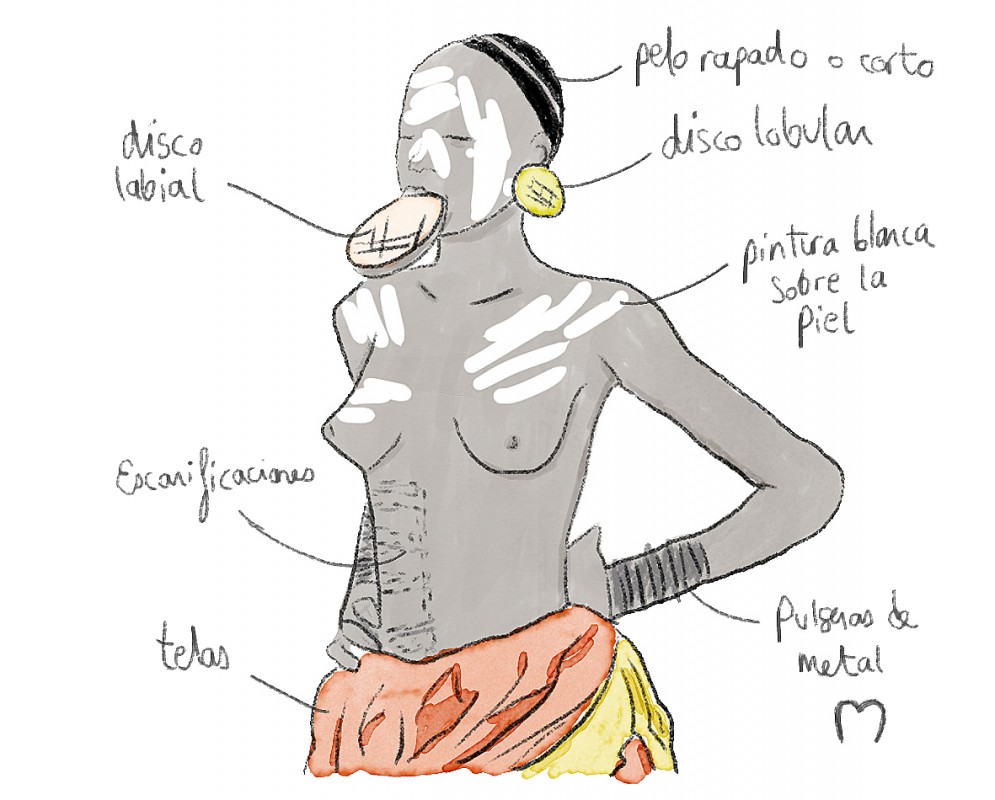

Antes de volver a Addis para tomar el vuelo que nos llevará de vuelta a nuestro hogar, a nuestras familias de origen, visitamos uno de los grupos étnicos más famosos del mundo: los mursi. Días antes ya los había visto en el documental Framing The Other, pero ahora mi visión de las fotografías y del lugar es totalmente diferente.

Son el pueblo más retratado de Etiopía por su peculiares discos labiales y lobulares. También dicen que no tienen muy buen carácter (al parecer por ser demasiado conscientes de su fama) y nos va a resultar muy difícil acercarnos a ellos viniendo de la aldea hamer.

En el camino, antes de alcanzar el poblado, vamos viendo diferentes niños pintados con rayas blancas a la manera mursi; parece que alguien les hubiera dicho que veníamos. Nada más aparcar los 4×4, Jordi nos insta a que no saquemos ninguna cámara. «Es mejor que estén relajados al principio y no nos vean como cazadores de fotos», añade.

Así, en un primer momento los mursi del poblado nos miran asombrados. «Sí, no tenemos cámara, no poto», reitero. Jordi viene a por nosotros, acaba de hablar con el jefe de la aldea, que nos aguarda.

Holi, el jefe mursi, está sentado en el suelo, medio desnudo, sobre una piel blanca de vaca. Nos invita con un gesto a sentarnos junto a él. El resto del pueblo nos observa hasta la última uña, nos tocan el pelo… «Preguntadle», comenta Jordi. «¿Pero habla inglés?», dice un compañero. Y como si por unos instantes el tiempo se parara, todos escuchamos impresionados la respuesta de Holi: «Yes, sure, I’m an English teacher».

Hemos viajado hasta lo más remoto de Etiopía durante días, estamos en un lugar virgen en donde lo máximo que encontramos son árboles y alguna choza, y el jefe de uno de los poblados mursi habla inglés perfectamente y es profesor. Esto no lo esperábamos. La libreta y el bolígrafo que me acompañan todo el viaje tiemblan en mi mano como si tuviera delante al primer ministro de cualquier país. Me descoloca completamente, no sé por dónde empezar. Jordi rompe el hielo: «Cuéntanos, Holi, ¿qué has hecho en tu vida?». Y como si de tomar su Currículum Vitae se tratara, empiezo a escribir y dibujar en mi bloc:

Nos explica que gracias al colegio y a ser buen estudiante, obtuvo una beca para poder vivir y aprender en Australia y en EE.UU., aunque aquello le pareció una «angry jungle» con tanto edificio y gente corriendo seria de un lado para otro. «Prefiero la vida en mi selva, sentir los olores, la naturaleza y el viento para saber cuándo cambiará el clima», explica. «Y presiento que lo hará en breve.»

Holi decidió volver a su pequeña aldea mursi para compartir lo aprendido. «Lo que echo de menos es internet, el resto no», afirma mientras señala su móvil colgado fuera de la choza (carga la batería con una pequeña placa solar). «Se trataba de elegir entre una vida llena de avances en una sociedad que no es la mía o mi familia, y elegí estar con los míos.»

Y como si de un hechizo se tratara, sus palabras atraen una lluvia que nos obliga a refugiarnos en la casa de Holi para comprobar cómo de importante es la estirpe para un mursi. Dentro esperan sus hijas, coquetas, mirándose en espejos diminutos. Están preparando sorgo, el principal alimento de los mursi, parecido al maíz. Una pasta que nos ofrecen uno a uno mientras fuera cae el diluvio.

Estamos en un momento fuera del tiempo. La lluvia cesa y ellos esperan a que saquemos las cámaras de los coches. Pero no, preferimos seguir disfrutando de la compañía. Al principio les resulta extraño, están serios, pero poco a poco entienden que venimos a verles, no a capturar instantáneas que en menos de unas semanas estarán perdidas en el caos de nuestra jungla de asfalto.

Regreso a la angry jungle

Ese pavimento gris es el que ya volvemos a tener bajo nuestros jeeps. Atrás quedan las carreteras de tierra y falta muy poco para llegar a Addis. En el camino paramos en Humbo, un pueblo en el que «hace años que no ven un turista», comenta Jordi, y hoy hay un mercado de ganado.

Bajamos. Todos nos observan. Sus ojos parecen lentes fotográficas, como si con cada mirada se abriera y cerrara el diafragma de la cámara. Ahora nosotros somos el objetivo y los papeles se cambian. Y nos sentimos mal. Todo cambia cuando entiendes que a ambos lados de la cámara hay personas, nada más y nada menos.

Ahora nosotros somos el objetivo y los papeles se cambian. Nos sentimos mal

Finalmente llegamos a Addis Abeba. Demasiado ruido después de estos diez días de tranquilidad en el Valle del Omo. Cenamos antes de ir al aeropuerto, nuestro vuelo es nocturno y el wifi del restaurante nos devuelve a todos a nuestras realidades de partida. Las conversaciones de estos días durante las comidas se vuelven diálogos sólo por Whatsapp y las caras de estrés y de preocupación que dejamos atrás afloran en todos nosotros de nuevo. Puede que Holi tuviera razón y que nuestra angry jungle nos esté devorando día a día.

En el avión sigo dándole vueltas a las ideas sobre la globalización, la identidad y las culturas originarias que traía en mi cabeza al venir. Me cuesta recapitular; demasiadas sensaciones en el cuerpo. Creo que sigue siendo, al final, un problema de visibilidad, de distancia. Algo que podría mejorar, con un verdadero progreso, si todos aprendemos a mirar mejor, no a través de prismas mediáticos o cámara fotográficas.

Llego a casa. Enciendo el portátil y me doy cuenta de que es la primera vez en un viaje que me ha sobrado más del 50% de memoria en la cámara. Ninguna instantánea de gente posando, mucho paisaje y escenas improvisadas. Abro la ventana de Facebook y estoy a punto de publicar una foto en las redes sociales… Entra mi pareja. «¡Ya estás aquí! ¿Qué tal en Etiopía? Habrás hecho muchas fotos…» Apago el ordenador y le miro. «Siéntate en el sofá», le digo. «Tengo mucho que contarte.»

EN LA IMAGEN DE CABECERA, UNA MUJER EN EL PUEBLO DE HUMBO OBSERVA A UN HOMBRE Y SU MÓVIL