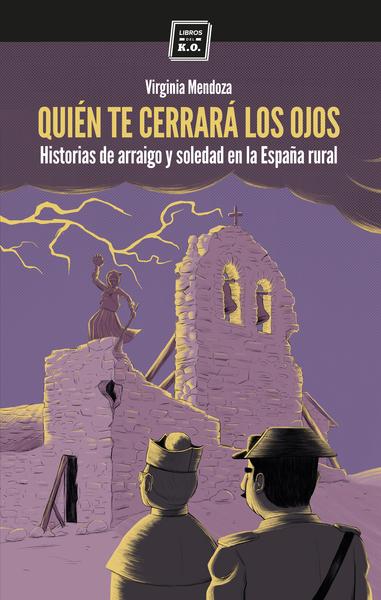

Publicamos un adelanto editorial de Quién te cerrará los ojos. Historias de arraigo y soledad en la España rural (Libros del K.O., 2017). En este libro la periodista Virginia Mendoza, «retrata a los que se quedaron en el pueblo cuando todos emigraron a las ciudades, pero también a los que abandonaron la ciudad y se fueron a vivir al campo».

La última numantina lleva el nombre del enemigo

Desde lo alto, parece un puñado de piedras pequeñas que hubiera arrastrado un torrente hacia una enorme mano verde, parduzca y grisácea, en forma de cuenco. Si no se camina entre piedras y zarzas, es casi imposible ver cómo empiezan a crecer las paredes de las casas y cómo han iniciado el camino inverso: de regreso al suelo han ido las tejas y las piedras que un día rozaron el techo. Es preciso acercarse para que lo que parece un montículo de piedras comience a bosquejar las calles, indefinidas, interrumpidas por los guijarros y el espliego. Lo que crece ahora es el olor viejo de los tizones. Puede que la última vecina del pueblo nos esté oyendo, pues no ha perdido el oído en ochenta y siete años. Lo que ha hecho durante todo este tiempo ha sido aprender a decidir qué escuchar y qué no: cuándo fingirse ausente y fundirse con la inmensa mano y el puñado de piedras.

A pesar de su silencio de décadas, un ligero olor a rescoldos, a lumbre apagada hace unas horas, la delata. Una losa sobre el alféizar que cubre media ventana cumple la misma función: nadie se molesta en tapar puertas y ventanas si no ha previsto volver. En ninguna otra casa del pueblo hay losas ni tablas ni puertas de nevera amarradas con piedras, protegiendo la entrada.

En este no suceder y en este silencio indigno de mitologías, se desliza entre las zarzas y las piedras derruidas una anciana. Una heroína menuda, encorvada, a medio luto y con la voz rajada y el idioma atrofiado del desuso. Cuentan en los pueblos cercanos que, cuando su marido vivía y los dos eran los últimos vecinos de una aldea expropiada para plantar pinos, él solía recibir a las visitas con piedras o una escopeta. Dicen, también, que como él ya no vive es hasta posible que ella no me eche de su pueblo porque la soledad hace estragos hasta en las almas más hurañas. «Pero yo, aun así, no iría», añaden.

Durante décadas, ella y su marido tuvieron que enfrentarse a la soledad y a la inseguridad de ser los últimos vecinos de una aldea de las Tierras Altas de Soria, muy cerca de lo que fue Numancia. Cuando la salud de él renqueaba, los hijos y el cura de un pueblo cercano lo llevaron al hospital de Soria antes de que el invierno se echara sobre ellos. En los pueblos de alrededor, aún habitados, se dio por hecho la muerte de la aldea. Pero dos años después, de una chimenea comenzó a brotar humo. Era su casa. La mujer había vuelto.

Ella teje junto a una puerta abierta. Encorvada, muy cerca de las agujas, busca esa luz del sol que apenas se le escapa. Ese polar que se rompió necesita un remiendo. Con lana negra y agujas, añade espacio para botones y ojales; para poder cerrar lo que un día la cubrió del frío y ahora ya no sirve para nada.

Ella asoma poco a poco y, de pronto, irrumpe su voz quebrada:

—¿Pero qué querís otra vez? Ya venís a lo mismo.

Se desliza por el patio con lentitud. Justo antes de abrir, para un momento. Piensa. Duda. Silencio. «¿A qué vendrá esta gente?», se estará preguntando. Tantea nuestro silencio, hasta que recuerda lo que era la confianza en el ser humano y un cerrojo que suena a herrumbre cede y, lentamente, nos da paso.

Victoria es una mujer cosida a sí misma a base de remiendos. Una muñeca de trapo anacrónica que camina más de tres horas para hacer la compra en el pueblo más cercano. Llegar a su aldea no es fácil ni para un todoterreno. Las piedras impiden un acceso por el que lo último que transitaron fueron los burros. Si no fuera por los antiguos vecinos de la aldea vecina, que limpian de zarzas los caminos para que ella pueda caminar sin pincharse, ni siquiera se vería el camino.

Durante casi toda su vida y hasta hace escasos años, la mujer recorría este camino de piedras sobre una mula. En Viaje a la Alcarria describe Camilo José Cela a una mujer idéntica a ella: enlutada, con velo negro, con unos ojos profundos a juego con la ropa y sobre una mula. «Podría pensarse que es una muerta sin compañía que va sola a enterrarse, camino del cementerio». Pero Victoria ya no podrá ir a enterrarse a lomos de su mula: tuvo que venderla.

Lo que ahora es un delantal, antes fue pantalón vaquero. Lo que ahora es una falda, antes fue pantalón de pana. El velo negro que cubre su pelo blanco, también está hecho de remiendos, hilvanados con torpeza octogenaria.

—Hay algunas que lo llevan corto. Yo tengo el pelo muy majo, pero como no me lo corto… —dice quitándose el velo y luciendo una blanca melena que ha perdido todo el volumen de antaño y que recoge con un pedazo de cuerda—. El pañuelo, aquí es que hace falta.

Unos leotardos verdes la aíslan de este calor infernal y la camuflan por caminos de tierra y piedras en los que no hay árbol en el que guarecerse cuando cae un sol inclemente sobre una tierra amarilla. Victoria hace acopio de leña para aguantar un invierno que promete ser hostil.

—Le hemos traído unas viandas pa’ que no tenga que ir al pueblo en unos días.

—¿Y esto cuánto es?

***

A mí me tenían que haber puesto otro nombre. Yo me iba a llamar Victoria, pero mi madre se peleó con una vecina que se llamaba igual. Cuando se veían por la calle hacía: ¡Uuuuh! Entonces me llamaron de otra manera. Victoria en el papel y así en la iglesia. Mi difunto me decía: «Tus padres no supieron ponerte el nombre, te tendrían que haber puesto como a tus abuelas». Rosa una y Balbina la otra. Mira, esto son endrinas. Estuvimos recogiendo para hacer pacharán. Ay, no, si yo no bebo…

Yo estoy sola desde que se murió mi marido. A mis hijos los sacaron cuando eran pequeños y sacaron el pueblo, que no es porque no haya trabajo, que había campo. Con to’ lo que se ha trabajao… ¿Y cómo están vuestros padres? Pasen aquí al portal, que hay sombra.

Es que como ayer vinieron otros que me pusieron mal ánimo haciendo esas preguntas, pensaba que eran los mismos. No me gustaron, si vuelven les doy así con la vara. Que si cuándo expropiaron el pueblo, decían. ¿Y tienen que venir a molestarme pa’ que les diga yo eso? Eso lo sabrá el alcalde y estará en el ayuntamiento, que no me lo pidan a mí.

Pasé una mala tarde y una noche, que ni dormir casi pude, de tanto que lloré. El día que vaya al pueblo, voy al cuartel de la Guardia Civil y doy cuenta de ellos. De tanto como me insistieron, me dieron hasta malas ganas. Me lié a llorar y me dieron hasta malas ganas. Es que preguntan unas cosas, hija mía. Pero es que mira, es que pasa una cosa: una cosa es, muchacha, pues hay cosas que agradan, pero cosas como que han expropiao el pueblo y ande tantas cosas se han visto… Les dije: «El día que vaya al pueblo, doy cuenta de vosotros». ¿Sabes lo que hice? Cerré la puerta y eché hasta la llave. Hacen lo que quieren. En un año han venío tres veces con lo mismo. Tanto tanto me insistieron, que fue por demás… Que cuándo habían expropiao, que si cuándo…

Algunos vienen a veces. Lo peor es que no hay agua. Luz, la quitaron. Se cayeron unos postes y se quemaron algunos pinos. Ni miedo me da dormir sola, porque yo ya… ¿Hay muchos vecinos en vuestro pueblo? Aquí no queda nadie. Que dicen que si residencia o no sé qué. No sé cómo sois la juventud… Sí, la residencia… Harán con las residencias como con los colegios, que no enseñan más que a fumar y… a esto… ¡A drogarse!

Y na’, ahora estoy viendo, que tengo un jersey que se ha roto la cremallera, que ya no cierra, y esto, pues eso, pa’ ponerle botones, que la cremallera no cierra. No veo todo aquello, tenía que haberme operao… En el ojo que me operaron me ha salío una mancha. Me caí, que me espantó uno la caballería, y mira, me manché, eso lo primero; y lo segundo, pues eso, me han tenío que hacer una operación.

***

Hubo un tiempo en que esta tierra habitada desde hace miles de años se quedaba temporalmente vacía. «Ya se van los pastores / a la Extremadura / ya se queda la tierra / triste y oscura», cantaban los de las Tierras Altas. Los pastores volvían, hasta que tuvieron que irse a la fuerza o convertirse en otra cosa. Los que no emigraban se convertían en campesinos. Esa era su revolución. Cuando los pastores de la Alcarama dejaron la trashumancia porque ya no tenían ovejas, fueron los extremeños los que se instalaron temporalmente en Soria para plantar pinos.

Miguel Delibes escribió en Las Ratas:

«La repoblación forestal era la obsesión de los hombres nuevos y, cuando la guerra, apenas a las veinticuatro horas de estallar, se organizaron brigadas de voluntarios con el fin de convertir la escueta aridez de Castilla en un bosque frondoso. No había tarea más apremiante y los prohombres decían: “Los árboles regulan el clima, atraen las lluvias y forman el humus, o tierra vegetal. Hay, pues, que plantar árboles. Hay que hacer la revolución. ¡Arriba el campo!”».

También escribió:

«… venían dispuestos a convertir Castilla en un jardín».

Francisco Franco escribió años después:

«El Patrimonio Forestal del Estado está realizando la transformación de la comarca de San Pedro Manrique y Yanguas, de la provincia de Soria, a través de la repoblación forestal y creación de pastizales mejorados en terrenos pobres y de escasa productividad en su actual forma de explotación. De este modo, se incrementa la rentabilidad de unas tierras que sistemáticamente se venían viendo abandonadas por los naturales de la región, buscando en otros núcleos rurales e industriales mejores condiciones de vida».

Así, decía Franco, paliarían la despoblación. El efecto fue exactamente el contrario: la muerte de la agricultura y la ganadería, y no fue ningún accidente. Primero se cerraron colegios y los niños fueron enviados a lugares remotos con escuela. Después se obligó a los vecinos a plantar con su propio dinero pinos en sus tierras. Se prohibió a las ovejas el acceso a sus antiguos pastos, convertidos ahora en pinares. Los propietarios de montes particulares «podían» vender su terreno al Patrimonio Forestal del Estado. Con mayor o menor agrado, muchos lo hicieron. Algunos resistieron. No era una opción; estaban obligados a hacerlo porque solo había una alternativa: la expropiación forzosa. Aquello que Victoria no quiere recordar, la expropiación forzosa, ocurrió el 27 de agosto de 1968 a las cuatro de la tarde. Su aldea fue la última de las que se expropiaron aquel verano en las Tierras Altas.

En Vea, uno de los últimos vecinos plasmó su desesperación en una de las paredes de una iglesia derruida en la que hoy permanecen sus palabras: «Día 21 de octubre de 1962. Se ba terminando el pueblo. Ya se ha terminado la fiesta que no sé si habrá más años porque desaparecen un 90% de los vecinos», escribió Marcos León.

Hoy Soria es la provincia más afectada por la despoblación en España y en Europa. La Serranía Celtibérica, de la que forma parte, no alcanza ni de lejos la cifra que establece la Unión Europea para considerar biológicamente muerto un territorio: 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Más que territorio, espacio, porque apenas hay 1,5 personas por kilómetro cuadrado para poder reivindicarlo. Más del 90% de los municipios sorianos están dentro de lo que Europa considera desierto demográfico. Más de 600 pueblos sorianos tienen una población inferior a 100 habitantes. La Laponia del Sur, la llaman.

Fue en las Tierras Altas donde Julio Llamazares escuchó la primera llamada del que se convertiría en el libro cumbre sobre la despoblación rural en España, La lluvia amarilla. Aquí hay más de 10.000 personas menos que hace un siglo. Cualquiera de ellas, como Victoria, pudo inspirar al escritor.

También le inspiró Donde la Vieja Castilla se acaba: Soria, donde Avelino Hernández escribió:

«Me dijeron que se habían resistido mucho y que debió de ser porque sus habitantes vienen de aquellas gentes de las que dijo Estrabón que hacían una sola comida, y frugal, al día, y que se bañaban en invierno en el agua fría. Y de las que escribió Trogo que tenían preparado el ánimo para la muerte y el cuerpo para la abstinencia y la fatiga. Pero la verdad es que también me han dicho que en cuanto la Diputación hizo los caminos que dieron acceso hasta estos pueblos, las gentes los cogieron y se fueron». No todos.

Lo heroico de la resistencia rural es su enfrentamiento directo y solitario contra la muerte. Aunque los últimos vecinos de los pueblos detestan los finales, llevan como emblema la frase que cierra Cien años de soledad: «Las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra». Esa conciencia del fin y de la unicidad de la existencia es su asidero en la tierra que pisan y cuidan. Para Derrida, la demora es la resistencia y también es el lugar en el que se resiste. La segunda acepción del verbo demorar es «detenerse en una parte». Josep María Esquirol rescata esta idea de Derrida y escribe en La resistencia íntima: «Demorar es tanto retardar como permanecer en algún lugar durante cierto tiempo; si se articulan ambos significados: permanecer en algún lugar retrasando el final». Eso hace Victoria: retrasar el reloj a la muerte.

***

Victoria camina arrancando la maleza y repara caminos intransitables cuando las piedras que unieron los hombres ceden y se desparraman en mitad de sendas difusas por los que ya no pasa nadie.

Su orientación y su equilibrio necesitan de la aldea en la que nació. De ahí que, de las nueve operaciones que acapara su cuerpo, todas fueran desenlace de aparatosas caídas en la ciudad o desplazándose hacia el pueblo más cercano. El 18 de agosto, Victoria volvió a tropezar. La caída la ha sitiado y, desde hace más de dos semanas, no ha podido salir a hacer la compra.

—Ay, yo llevo nueve operaciones, hija mía. Mira, me saqué este hueso. En Soria subía al hospital y me caí y me saqué el brazo. Luego la pierna. Luego esto. En esas entremedias me han hecho operación de cataratas, y entonces ya llevaba cinco operaciones. Nueve operaciones ya.

Durante dos años estuvo fuera de su pueblo porque su marido enfermó. Alguien sabía que en un lugar recóndito del mundo se habían marchado los últimos vecinos y aprovechó para robar y destrozar su casa. Su radio, su último enlace con el mundo exterior, estaba hecha pedazos. A raíz de aquel destrozo, se quedó incomunicada, en un lugar al que no llega la cobertura telefónica.

—Vienen a molestar. Mira, no seas así. Uno de Navajún lo pilló destrozando la casa y no supo. Porque vamos, la Guardia Civil lo podía haber cogido porque ellos que llevan teléfono llaman al cuartel y los pillan a la primera. Un Jueves Santo fui a por unas gallinas y cuando vine fui al río a por agua. Y vi que había alguien que se escondía. Digo: «Pues no es tuya la casa cuando te escondes». Dice: «Es de mi abuela». Y su abuela era de otro pueblo.

La inseguridad es el gran problema del mundo rural. Los expolios se han convertido en la afición de los buscadores de tejas y campanas. Por eso los campanarios de estas aldeas suelen estar mellados y sus campanas descansan en pueblos cercanos y a salvo. En 2015 la provincia de Soria sufrió seis expolios y destrozos, según la Vicaría Episcopal de Patrimonio. De ahí que la Diputación obligue a colocar alarmas en estas iglesias que ya han sido arrasadas.

Las tejas, por su parte, se han convertido en un objeto tan atractivo que algunos pájaros como el cernícalo plumilla, que anida en ellas, han pasado a engrosar la lista de especies en peligro de extinción.

—Pues si queréis que sus enseñe el pueblo sus lo enseño —se ofrece.

—¿Pero va usted bien pa’ caminar?

—Yo la que pasa, pues más despacio, pero la que pasa.

Cuando salimos, cierra la ajada puerta de madera, se estira hasta alcanzar una piedra y la coloca sobre la puerta. Con una voz marcial que no parece salida de su cuerpo, me pide que vaya delante. Ahora que sabe que no puedo hacerle fotos de espaldas y a traición, se relaja.

—¿Y usted dónde jugaba cuando era chica?

—Ay, yo, hija mía —sonríe, le brillan los ojos—. Cuando yo era chica jugaba poco.

—¿Directa a guardar las ovejas, no?

—¡Hombre! Yo jugaba poco… Yo y mi difunta madre llevábamos el campo, el ganao y la casa.

—Si queréis vamos al río, a verlo, pero ya os digo que esta mañana he ido a coger agua y no hay. Antes lavábamos allí, pero ahora no hay agua ni pa’ lavar. Hay una balsa, pero no me gusta porque andan por ahí los animales salvajes y dicen que tienen de eso que se pega: la roña. Pa’ beber, subo más arriba, si baja. Cuando no corre, pues la que pasa. Con la calor, como me caí hace poco, me duele, pero tengo que pasearme; también hay que caminar un poco. Ya veréis como no hay agua. Si no queréis, no vamos.

—A mí me sabe mal por usted.

—¡Si quieres vamos, que el aire se agradece también!

Un hombre y una mujer llegan gritando su nombre. El eco se lleva sus palabras y las vuelve incomprensibles. Victoria se da la vuelta visiblemente mosqueada. «¿Pero quién viene ahora?», exclama. Demasiadas visitas en un solo día.

—Usted es el alcalde —le dice.

—Qué bien te funciona la cabeza. Te hemos traído agua y unas cosas porque no andarás muy fina. ¿Cómo va el agua?

—Pues si iba a enseñarles el río.

—Sube a recoger la comida y después haces lo que quieras. ¿Ayer los que estuvieron cómo te trataron? —pregunta el alcalde mientras regresamos a la casa.

—Con la vara les tenía que haber dao. Que le pregunten a usted, pero que no me pregunten a mí las cosas que me preguntaron.

—¿Qué te preguntaron?

—Me preguntaron que cuánto tiempo hacía que había desaparecido el pueblo.

—El pueblo no ha desaparecido. ¿O no estás tú? Es tu pueblo.

—He pasao una noche que pa’ qué.

—Son amigos míos de la tele, están haciendo programas sobre pueblos pequeños —dice la chica.

—Pues el día que estés con ellos les doy con la vara.

—Que no quieres que vuelvan, ¿no?

—No es que no vuelvan, pero que no me pregunten esas cosas. Que le pregunten al ayuntamiento y al señor alcalde. No digo que no vengan. Mira, yo ahora con estos iba a enseñarles el río pa’ que no digan que es mentira que no hay agua.

(A esa chica la había visto esta mañana en el pueblo de al lado, en donde paré para desayunar, comprar comida para Victoria y pedir indicaciones con que llegar a este lugar remoto a donde no llegan ni los gps. A esa chica le escuché hacer planes con otro hombre para venir esta tarde a visitar a Victoria. Por eso me extrañó verla aquí tan pronto, en plena mañana y no por la tarde. «Han venido siguiéndonos», me dije. Luego pensé que estaba siendo una paranoica. Pero al día siguiente una chica que dejó la ciudad para empezar una nueva vida en una aldea de Soria me explicó por qué mi paranoia tenía fundamento. «Me voy a leer a pueblos abandonados y aparece la Guardia Civil preguntando si he venido a robar. Una vez estaba yo tan tranquila leyendo sobre una roca y aparecieron. Yo les dije: “¿Pero qué voy a robar aquí? ¿Una teja?” Ni siquiera había nada que robar. Créeme, te siguieron».

Me conmueve esta persecución cuando pienso que me siguieron para velar por la seguridad de esta mujer. Victoria no está completamente sola ni completamente aislada. Hay toda una red de personas de las Tierras Altas que la protege, que le limpia los caminos, que la visita y le trae comida, cada vez con más asiduidad, y que disuade a los periodistas que quieren llegar hasta ella para preguntarle cuándo expropiaron su aldea. Para no entorpecer su labor, no aparece aquí el nombre real de Victoria ni el de su aldea).

***

Cuando baja la guardia, cuando no tiene la necesidad de hacerse grande con la voz, lo que emite su boca más bien parece un resuello quebrado y cansado. Habla con la lentitud de quien no domina un idioma y se esfuerza por recordar las palabras que aprendió y nunca utilizó. El idioma, aunque sea el propio, también sufre el anquilosamiento del desuso. La anomia es una lesión cerebral que impide recordar los nombres de las cosas, pero el olvido de la lengua materna también ocurre excepcionalmente en casos de aislamiento prolongado y tras situaciones traumáticas. Bowe Bergdahl, sargento del ejército de Estados Unidos estuvo secuestrado por los talibanes durante cinco años. En ese tiempo adoptó la lengua que hablaban sus captores, el pashto. Tras la liberación, no podía manejar el inglés con la misma fluidez con la que lo hizo durante veintitrés años. A propósito de Bergdahl, la profesora de Lingüistica de la Universidad de Essex (Reino Unido) Monika Schmid dijo a la BBC que, aunque no es fácil perder la lengua materna, sí hay personas que experimentan un «desgaste de su lenguaje» y lo manifiestan olvidando palabras concretas y creando estructuras gramaticales incorrectas. Hay frases que Victoria remata con «el eso» y «el ese». No pronuncia la palabra «invierno», como si temiera invocar al enemigo. «El otro tiempo», «luego» y «después», la mantienen a salvo.

En este pequeño espacio en el que vive Victoria todavía queda un contador de luz y algún interruptor, pero en su casa no hay electricidad ni agua corriente.

—¿Usted dónde tiene que ir a votar?

—Ay, a nosotros ya no nos llaman pa’ votar, a los mayores.

En 1977, los 150 ancianos del Asilo Provincial de Albacete que no pudieron votar por no estar censados iniciaron la «huelga de cuchara caída», según informó la Gaceta del Norte, de Bilbao. Victoria, sola en su pueblo, no tiene con quien iniciar una protesta similar.

—¿Quiere un potaje de garbanzos?

—Sí, pero en el río no hay agua.

Para explicarle por qué no necesitamos agua, le enseño los botes de comida preparada y la cocina portátil con la que viajamos y se muestra sorprendida ante el invento.

—Ea, cada uno es amo de su casa. Tengo una cesta y pongo la fruta y desaparece.

A la puerta de su casa, comemos en el suelo de lo que un día fue una calle. Encontramos una sombra y ella se sienta sobre sus piernas con una agilidad juvenil. Los gatos merodean, maúllan como bebés que lloran. Las moscas también quieren su parte.

—No les eches queso que…

—¿Cogen mala costumbre?

—Eso.

—¿Le traigo un taburete?

—Yo me siento en el suelo igual que tú.

Comemos en silencio, observando el ir y venir de los gatos lampantes. Victoria suspira; las mujeres como ella suspiran un montón. «Y ya este suspiro que yo he oído tantas veces, tantas veces en los pueblos, en los caserones vetustos, a estas buenas ancianas vestidas de negro», escribió Azorín. Atrapado entre visillos, el suspiro es el sonido de las ventanas de los pueblos cuando están cerradas. Es el ganchillo la actividad que impulsa esa letanía sin palabras. El suspiro es la resignación de la mujer silente; es la súplica, el lamento, el clamor, la nostalgia, el ofrecimiento ante la muerte y el agradecimiento a la vida: es el quejido y el anhelo. Suspirar se parece a cantar flamenco. Ellas miran los picos de ganchillo con desazón y aspiran el aire con fuerza; se quiebran en esa inhalación primordial. Ellas se irán. El ganchillo se quedará y rematará a saber qué toallas; a saber qué mesas cubrirá. El ganchillo es a la señora de pueblo lo que las pirámides a los faraones. Hacer ganchillo es buscar la inmortalidad a base de suspiros. Hay suspiros sin ganchillo, como este, con un plato de plástico sobre las manos y las rodillas clavadas en la tierra —los pies a un lado y las botas deslucidas—. Pero no hay ganchillo sin suspiros.

—Se lo quita to’, el grande al chico —dice señalando al gato.

—¿Un perro no le gustaría tener, para que le avisara cuando viene alguien?

—No hay pa’ darle [de comer] —lamenta mientras apura su plato.

Victoria barre el fondo del plato con un pedazo de pan y vuelve a acordarse de nuestras familias.

—Bueno, pues salud pa’ llegar a casa. Recuerdos a los padres y a los abuelos, si tenís.

***

El día que terminé de escribir este libro, la chica que lee en aldeas vacías me dijo que había ido a las Tierras Altas de Soria. Que sus amigos suelen visitar a una anciana y le llevan comida. Que tienen un bebé. Que si hablábamos de la misma persona. Que la había conocido. Que cuando Victoria vio la cara del niño se emocionó y dijo: «Creía que no volvería a ver un bebé». Ella, en una frase, resumió todas estas páginas.

Ilustración de cabecera e interior de Buba Biedma

Historias de arraigo y soledad en la España rural, VIRGINIA MENDOZA, LIBROS DEL K.O., 2017