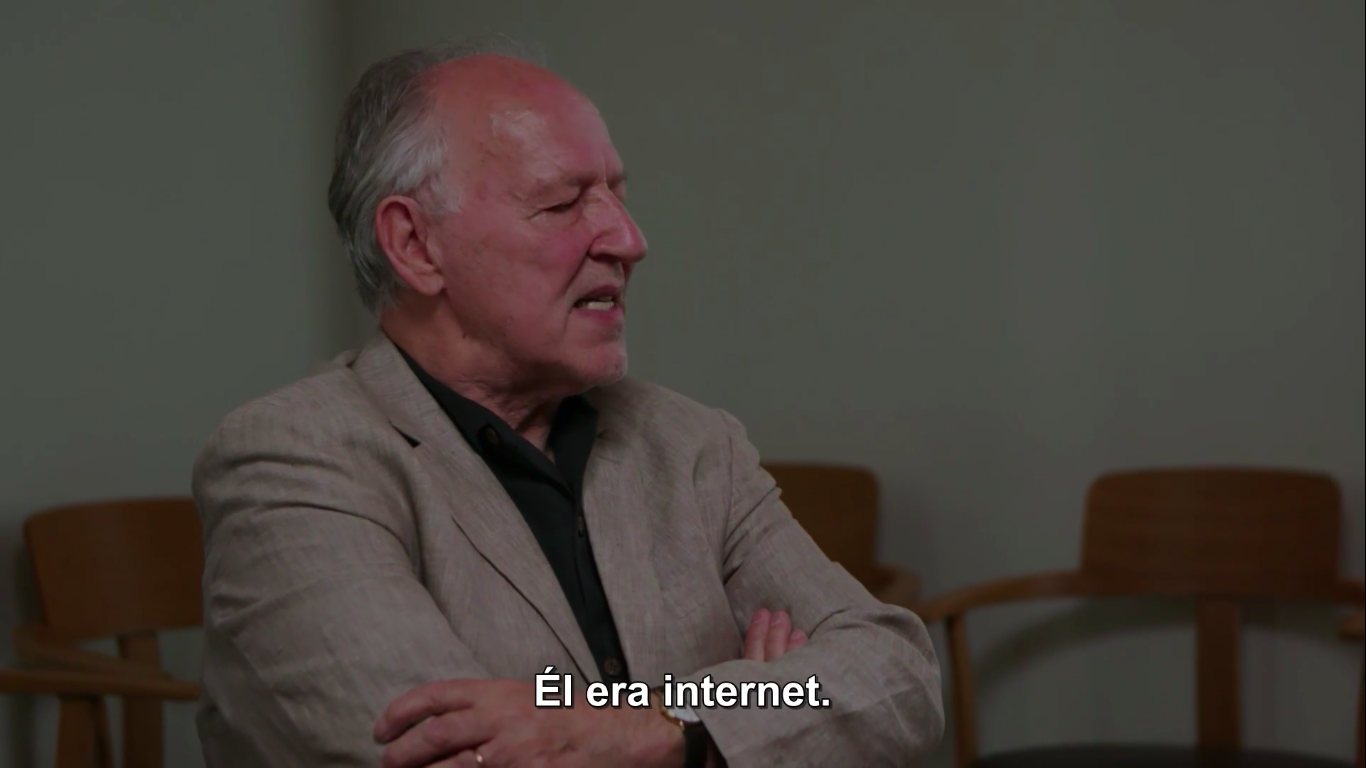

Hay un momento de la película Nomad en la que el escritor Nicholas Shakespeare le dice al cineasta Werner Herzog que Bruce Chatwin fue el precursor de internet. Herzog le responde que no, que Chatwin era el Internet. Y se queda tan ancho. Pocos artistas han hecho de la propia megalomanía material tan fértil como Herzog. Incluso en una película como Nomad. In the footsteps of Bruce Chatwin, que ya desde título deja claro su objeto de estudio, Herzog no puede evitar hablar sobre sí mismo casi todo el tiempo. Lo cierto es que ese yo de Herzog, esa voz tan reconocible, esa presencia que intimida a sus entrevistados es una herramienta que vertebra un tipo de película que se escapa del género en el que a priori encajaría. Nomad no es una película sobre Chatwin sino más bien una película construida con ciertas obsesiones, miradas y actitudes vitales de Chatwin, un notable ejercicio de estilo que trata de trasladar al cine los métodos de trabajo y la poética del escritor inglés al que no podemos seguir etiquetando, únicamente, como escritor de viajes.

Pocas cosas más estimulantes que ver a un gran artista apoderarse de la poética de otro para llevar más lejos su propio discurso. Si los fundamentalistas de la verdad, los plumillas sin talento y los que no aprendieron nada de Tom Wolfe, Joan Didion o Hunter S. Thompson acusaron a Chatwin de mentiroso o impostor es porque creían, ingenuos, que el inglés era apenas un periodista, alguien aferrado a la dictadura de la actualidad. No entendieron que Chatwin fue un artista contemporáneo de su época y, como tal, estaba mucho más allá de dicotomías sobre verdad o mentira, si pasó así o asá. La verdad, siguiendo a Simone Weil, no depende de la coherencia del discurso sino que es efecto del deseo: «La verdad es lo que yo trazo pensando en una recta pura. La verdad es lo que yo pienso deseando la verdad».

Como todos los creadores relevantes, Chatwin fue un escritor promiscuo que se saltaba los límites y que dinamitaba los géneros en los que se le quería aprisionar, desplegando talento a cuatro kilómetros por hora, el ritmo de sus pies. Al pensar en su viejo amigo, Herzog evita el contexto histórico en el que creció y vivió Chatwin. Decide que lo relevante es el contexto familiar, encontrar el Rosebud del Ciudadano Chatwin. Herzog conversa con Nicholas Shakespeare, su biógrafo, quien le asegura que todas sus obsesiones, que luego desarrolló en sus libros, ya estaban, en miniatura, en los objetos del gabinete de curiosidades con el que jugaba de niño. Ya lo dijo Marcel Proust: los «paseos» de la infancia forman la materia prima de nuestra inteligencia.

Todas sus obsesiones, que luego desarrolló en sus libros, ya estaban, en miniatura, en los objetos del gabinete de curiosidades con el que jugaba de niño

Cierto es que hay momentos de la película en que matarías a Herzog, o bien al cantamañanas que camina con esos palos que se doblan por unas supuestas energías invisibles, o al que puso esa música «étnica» para reforzar los planos del helicóptero. Tupido velo y a la miel, a la potencia de la imaginación, espontánea pero basada en conocimientos verdaderos.

Si hemos de hacer caso a Herzog, ya desde el primer minuto el choque entre estos dos titanes fue memorable. El cineasta asegura que, tras conocerse, estuvieron 48 horas contándose historias el uno al otro, con breves pausas para el sueño. El mundo se revela a los que viajan a pie, le dice Herzog a Chatwin. Cuanto más leo, más me convenzo de que los nómadas han sido la palanca motora de la historia, le responde Chatwin. Si uno de los 24 mandamientos de Herzog para hacer cine es «aprender a leer la esencia íntima de un paisaje», Chatwin escribe un pedazo de libro a partir de lo que aprende entendiendo las derivas de los aborígenes australianos. Horas y horas de charla para encontrarse en este aforismo de Montaigne: «Cuando me preguntan por qué viajo, suelo responder que sé muy bien de lo que huyo, pero no lo que busco».

El mundo se revela a los que viajan a pie, le dice Herzog a Chatwin. Cuanto más leo, más me convenzo de que los nómadas han sido la palanca motora de la historia, le responde Chatwin

En esa joya rara que es Los trazos de la canción, las conversaciones del narrador Bruce con el personaje Arkadi son de tal profundidad y belleza que a uno le dan ganas de llorar ante las simplezas de las religiones monoteístas. A medida que vamos conociendo los detalles de la mitología de los aborígenes, entramos en una suerte de trance lector en el que entendemos que herir la tierra es herirte a ti mismo o que la tierra a la que no se canta es una tierra muerta. La Australia aborigen fue (y sigue siendo) uno de los fenómenos más asombrosos del mundo. Chatwin primero, y Herzog después, asumen que su influencia como artistas se mide por cómo toman el testigo de esa carrera de relevos que otros empezaron, y que es la misma relación que establecen los aborígenes con sus antepasados. Ambos son conscientes de que la lengua del pasado es la de los ancestros, los que nos vienen dados y los que nos damos, y en ambos casos debemos ser muy delicados para no equivocarnos de antepasados. Que éstos enmudezcan y y nos dejen huérfanos esperando la muerte o que, por el contrario, nos hablen e instruyan en el arte de lanzar la flecha más allá, depende de que no dejemos que su lengua se convierta en lengua muerta.

Hay un momento de Los trazos de la canción en el que Chatwin se convierte efectivamente en algo parecido a la red y empieza a saltar de nota en nota, de cita a reflexión, con esa chulería del que entiende el mundo como una habitación por donde pasear su esbelta figura de dandy ilustrado. Chatwin anticipa la lectura desviada a través de los hipervínculos. Chatwin sabía que el conocimiento que se desarrolla en línea recta y es predecible resulta irrelevante, que lo decisivo es el saber torcido y, sobre todo, lateral. Como laterales son sus aproximaciones al fenómeno del nomadismo, tema sobre el cuál estuvo trabajando muchos años sin lograr darle la forma adecuada, quizás porque «la búsqueda de los nómadas es la búsqueda de Dios». Ese material terminó superpuesto en su mejor libro como si fuera otro sendero, otro trazo de canción que los aborígenes dejaron a medias. En su interior esconde perlas como ésta, ideales para pensar por qué aceptamos sin debatir los confinamientos pandémicos de estos meses.

Monasterio de Simonaspetras, Monte Athos

Un joven húngaro, exhausto después de haber escalado la Montaña Santa, llegó a la cornisa y se sentó y contempló el mar tempestuoso que tenía a sus pies. Había estudiado epidemiología pero había renunciado a esa profesión para escalar las montañas sagradas del mundo. Esperaba poder escalar el Monte Ararat y circunvalar el Monte Kailash del Tíbet.

—El hombre —dijo súbitamente, sin previo aviso— no ha nacido para ser sedentario.

Esto era algo que había aprendido gracias al estudio de las epidemias. La historia de las enfermedades infecciosas era la de los hombres que fermentaban en su propia inmundicia. También observó que la Caja de Pandora de las Enfermedades había sido una vasija de alfarería neolítica.

—No se equivoque —agregó—. Las epidemias harán que las armas nucleares parezcan, por comparación, juguetes inútiles.

Hay un tipo de arte que justifica con creces el trabajo extra de hacer caso omiso a todos los obstáculos a su apreciación. Suelen tratarse de libros, películas, performances que crecen dentro de uno a medida que uno se adentra en sus meandros. Son creaciones que exigen del lector-espectador un plus de atención y presencia para ir más allá de la primera capa de significado. Como Chatwin en Australia, aprendiendo que el misterio hay que ganárselo, que los únicos que llegan hasta allí son los amantes. Al publicarse sus cartas personales, supimos que Chatwin no soportaba a los escritores que «plasman» un lugar. Ese plasmar era sinónimo de cargárselo, y toda su obra es una lucha contra la comodidad del escritor que viaja a un lugar para describirnos paisajes. El problema de Chatwin era que nunca sabía dónde estar, siempre quería otro sitio, pero supo darle la vuelta a esa inquietud con la rara habilidad del que mete el cuerpo y mantiene la distancia, algo sólo al alcance de pieles sensibles que transitan por el mundo buscando la manera más adecuada de morir.

Nomad, un comentario

Por Ignacio Concha (@Iconcha)

Nomad, el último filme documental del cineasta alemán Werner Herzog, repasa la vida y obra de Bruce Chatwin, escritor inglés que llevó a nuevos territorios la literatura de viajes. Mientras visita los lugares y personas que le inspiraron, la película descubre muchísimo más que un proceso de escritura, e ilumina las propias preocupaciones de Herzog y, de paso, cómo funciona nuestro cerebro.

Nomad comienza en isla Navarino, Chile, cubriendo lo que fue el primer libro de Chatwin, En la Patagonia. La piel de un dinosaurio misterioso colgaba en la cocina de su abuela, y aquel recuerdo de la infancia impulsa a Chatwin a explorar el sur del mundo. Luego de la visita a Patagonia, los viajes y los libros se suceden, y el escritor cultiva relaciones y vive experiencias legendarias en regiones tan distintas como Australia, África y Gales. Al escribir, Chatwin se centraba en los hechos, pero los modificaba un poco de manera que se parecieran a la realidad. De eso, quizás, dan cuenta sus libretas de viajes, en que párrafos de letra nerviosa se intercalan con formas de nubes, deseos, dibujos de montañas, fragmentos de conversaciones, plantas, nombres, teléfonos; un todo descategorizado, una amalgama mental desprovista de los límites que usualmente imponemos al mundo exterior. En sus últimos años de vida, su investigación estuvo dedicada a las songlines o trazos de canciones. Para desplazarse de un lugar a otro por el desierto, los aborígenes australianos cantan canciones como forma de recordar el trayecto, como regla mnemotécnica que les ayuda a sobrevivir. De ese modo, la poesía y las historias de las songlines cuentan qué camino seguir; cada estrofa es parte de un atlas (en un momento del documental, alguien se pregunta: «Pero, ¿qué fue primero, la canción o el paisaje?»).

En su avance ondulante, Nomad es muchas películas: la historia de una amistad, un elogio al viajero, una meditación sobre la muerte. Entre todos esos temas, destaca la importancia que tanto Herzog como Chatwin confieren al acto de caminar. «El mundo se revela a los que viajan a pie», dice Herzog, y luego sostiene en sus manos el manuscrito, aún inédito, que Chatwin dedicó a una teoría del nomadismo, en que explica los poderes sanadores del andar y lo que él consideraba «el aspecto sacramental de viajar». El mismo Herzog escribió un libro, Del caminar sobre hielo, sobre la travesía a pie que hizo desde Múnich a París para ir al encuentro de una amiga moribunda, la cineasta Lotte Eisner.

En su avance ondulante, Nomad es muchas películas: la historia de una amistad, un elogio al viajero, una meditación sobre la muerte

Este efecto benéfico de la caminata, que deslumbra a ambos creadores, tendría un fundamento neurocognitivo. Cuando caminamos, la actividad cerebral alterna de un hemisferio del cerebro al otro, y esa fluctuación crea conexiones neuronales nuevas que modifican nuestro pensamiento. En un mecanismo parecido, también de estimulación bilateral, estaría basada la terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), que en los últimos años se ha utilizado para tratar el trastorno de estrés postraumático. Así, al paciente se le hace mirar un punto a su izquierda y luego un punto a su derecha (a veces se utiliza un dispositivo de luces), y mientras su vista va de uno a otro se le pide que recuerde —y que narre— el episodio traumático. Los resultados han mostrado que es efectivo en desbloquear recuerdos dolorosos y resignificar hechos. Lo común a la caminata y al EMDR es que involucran de forma alterna y acompasada ambos hemisferios (los del cerebro, en este caso) y tienen un efecto sobre cómo (re)concebimos la experiencia.

Aunque no habla de oscilaciones cerebrales, durante su metraje Nomad sí muestra muchos cambios: brontosaurios se descubren milodones, barcos heroicos mutan a ruinas esqueléticas, relaciones en apariencia convencionales revelan pactos secretos, inesperadas formas de amar. Sus episodios parecieran indicar que toda aventura es, también, un viaje mental, en el que no importan tanto las acciones sino cómo las percibimos y qué hacemos con ellas. Y en ese viaje ocupa un rol central, por supuesto, el caminar, una acción que no tiene ningún sentido definido de antemano, un movimiento sin épica y lleno de mística, un acto tradicional y revolucionario a la vez, como entonar una canción hace tiempo olvidada que nos ayuda, de improviso, a encontrar el camino a casa.

En cabecera y en el cuerpo del artículo, fotogramas de la película.

Nomad. In the Footsteps of Bruce Chatwin, puede verse en Filmin