«Nunca pongas la imagen de un africano de clase media en la portada de tu libro, ni dentro, a no ser que haya ganado un Premio Nobel. Un AK-47, costillas prominentes, pechos desnudos: utiliza éstas. Si tienes que incluir a un africano, asegúrate de que consigues a uno vestido con ropas zulúes o masaís.»

Binyavanga Wainaina, escritor y periodista de Kenia

Welcome to Addis Abeba!

La voz, que suena como a cámara lenta, atravesó la oscuridad antes que su rostro. Cruzábamos la avenida Bole, desde el aeropuerto hasta la plaza Meskel, y al pararnos en el primer semáforo en rojo escuchamos aquel recibimiento que sonó más a lamento que a saludo. Giré la cabeza y me encontré pegados al cristal de la furgoneta unos ojos negros enormes enmarcados por un rostro deforme. Pertenecían a un chaval que mientras nos daba la bienvenida a la ciudad hacía, con los dedos juntos apuntando hacia la boca, el gesto con el que en cualquier lugar del planeta te piden comida.

Estábamos atravesando la calle que en los mapas aparece como África Road, pero a la que todo el mundo llama Bole. Es como la Quinta Avenida de Addis Abeba, el escaparate de la nueva Etiopía, un país que escribe su historia con la sucesión de intentos para reponerse del último knockout. Allí se levantan los más modernos centros comerciales de la ciudad, restaurantes, cafeterías, locales de música, galerías de arte, boutiques con ropa de importación. Es ahora la arteria por la que la inmensa mayoría de los visitantes penetran en la capital de Etiopía. Es, después del remozado aeropuerto internacional de Bole, la primera impresión que recibe el forastero.

La larga avenida que te va a introducir en los secretos de la ciudad es la metáfora de África, y de Etiopía; es la alegoría de Addis Abeba, con todas sus contradicciones, con sus miserias y sus esperanzas. Es la paradoja etíope, que permite que puedas entrar en un centro comercial de cristal, acero y escaleras mecánicas, dotado de cajeros automáticos, a comprar un frasco de perfume de Carolina Herrera por el doble o el triple del sueldo de la cajera que te lo cobra. Lo mismo que sucede en la lujosa avenida de Nueva York, pero aquí en unas proporciones descomunales difíciles de asimilar. Cuando las luces se apagan —porque cierran los negocios o porque toca apagón aunque estemos en plena época de lluvias— desaparecen los coches de lujo del cuerpo diplomático y de la ONU, los todoterreno que los ricos de la ciudad utilizan como medio de transporte y como fortaleza, los profesionales locales de éxito, las chicas con ortodoncia y alisado japonés en el pelo, los emigrantes retornados que hicieron algo de fortuna, los blancos que vienen a hacer negocios, los empleados de las oficinas, oenegés y embajadas y algún cooperante recién llegado de una misión en el campo al que le queda presupuesto para una comida en uno de los numerosos restaurantes de la zona.

Desaparecen todos ellos, pero permanecen, porque es su territorio, los vagabundos y los mendigos como los que nos dan la bienvenida, algunos vendedores ambulantes para los que no hay horarios. A la luz de la noche afloran los clientes de los locales nocturnos de moda que se salpican a lo largo de la avenida, los seveñás —vigilantes de negocios y edificios en obras que en la noche adquieren un aspecto fantasmagórico—, algunos taxistas y las prostitutas y sus clientes.

Es lo que hay en la primera línea de calle. En las de atrás y en los callejones que salen de éstas hay otras realidades que se corresponden mejor con la imagen con la que uno llega a Addis Abeba. La capital de Etiopía experimenta una profunda transformación, cuya expresión más elocuente son los modernos edificios para oficinas y negocios. Pero todavía y al mismo tiempo es una ciudad-miseria del Tercer Mundo, un lugar en el que la pobreza, la infravivienda y el caos no se pueden ocultar. Son realidades que conviven, que se superponen y que muchas veces se confunden, pero que dan carácter a una ciudad que lucha por emerger de las cenizas del infortunio y el maltrato como una flor nueva. La Nueva Flor, eso es lo que significa Addis Abeba en amariña.

Addis Abeba es una urbe nueva, capital sin embargo de un país antiguo y de una civilización milenaria. La fundación de la ciudad como cabeza del imperio data de 1887 y se debe a Menelik II y, sobre todo, a su mujer, la emperatriz Taitu, quien encontró mucho más confortable y hermoso el valle en el que están las aguas termales de Filwoha que las colinas frías del Entoto. A esa época corresponden las primeras descripciones de Addis como una extensión de ligeras colinas entre altas montañas de hasta 3.000 metros de altitud. Los primeros viajeros europeos, atraídos por los ecos del nacimiento de una capital moderna en el Cuerno de África, la dibujan, más que como una ciudad, como un enorme campamento trufado de tiendas y tukules, las chozas tradicionales. El asentamiento imperial —el Ghebi, construido en la colina en la que siguen estando la residencia del primer ministro, el Parlamento y oficinas gubernamentales— domina sobre núcleos dispersos aquí y allá en los que los nuevos moradores que se mueven a rebufo de la Corte conviven con los pobladores tradicionales de Finfine, que es el nombre que daban los pobladores de la etnia oromo al lugar sobre el que se levantó Addis Abeba.

Literatura esencial

Las referencias literarias sobre estos territorios son muchas y algunas muy remotas en el tiempo. La fascinación por este lugar del mundo a medio camino entre Europa y el África Negra, paso de las rutas de las Indias, cuna de la legendaria reina de Saba y reino cristiano antiguo del mítico Preste Juan, viene de lejos. Del mismo modo que las ansias modernizadoras de Menelik y su resistencia a la expansión colonial suscitaron el interés de las diplomacias europeas, la ascensión al trono del último emperador de Etiopía, Haile Selassie I, el Ras Tafari Makokem, concitó las miradas de Europa —especialmente de la ambiciosa Italia de Mussolini— y de Estados Unidos. Con él se consolidó Addis Abeba como capital de Etiopía, pero además logró convertir lo que solo unas décadas antes era una suma de poblados en el corazón de la nueva África surgida de la descolonización, en sede de la Unión Africana y de la Comisión Económica para África de Naciones Unidas, enclave para embajadas de más de setenta países y sede de centenares de organizaciones humanitarias. La personalidad entre legendaria y estrafalaria del Negus Haile Selassie, la resistencia a la invasión italiana, las intrigas y los dramas palaciegos, el experimento marxista en los estertores de la Guerra Fría y las tragedias humanitarias con cientos de miles de muertos en el país a lo largo, sobre todo, de la segunda mitad del siglo XX, son los ingredientes que han propiciado que miradas lúcidas y plumas brillantes hayan legado interesantes retratos de Addis Abeba a lo largo del tiempo.

Hay cuatro libros esenciales para seguir la evolución de la capital de Etiopía durante el siglo XX. El primero, escrito en 1930 con motivo de los fastos de coronación del último emperador, es Gente remota, obra del británico Evelyn Waugh. El segundo es El Emperador, del periodista polaco Ryszard Kapuscinsky, publicado en 1978 y en el que describe los últimos tiempos del reinado de Haile Selassie. El tercero es Rendición o hambre (1988), obra del analista norteamericano Robert D. Kaplan, que hace una descarnada crítica de la dictadura militar de Mengistu y la hambruna de mediados de los 80 como consecuencia dramática del Terror Rojo del Derg. La cuarta referencia es Los caminos perdidos de África, del español Javier Reverte, que viajó a Addis Abeba en el año 2000 y quien más tarde publicaría Dios, el diablo y la aventura, la reconstrucción de la vida en Etiopía del jesuita español Pedro Páez, el primer occidental que llegó a las fuentes del Nilo Azul, en el siglo XVI.

Los primeros viajeros europeos, atraídos por los ecos del nacimiento de una capital moderna en el Cuerno de África, la dibujan, más que como una ciudad, como un enorme campamento trufado de tiendas y tukules, las chozas tradicionales

En estos cuatro títulos se encuentran valiosas pistas para descubrir el devenir de la ciudad en los ochenta años que van de la coronación del último emperador al umbral del nuevo milenio. En unos casos situaciones, paisajes y personajes son fácilmente reconocibles en la Addis de hoy, pero en otros la lectura de aquellas páginas permite constatar la transformación que ha experimentado esta urbe con vocación de metrópolis, pero a la que la pobreza, la gestión caótica, a veces la corrupción y la incesante huida del campo a la ciudad se encargan de dificultarle el camino. Los perfiles de la capital pugnan de nuevo por asomar entre una sucesión interminable de barrios de favelas en los inicios del siglo XXI, en este tercer milenio que según el calendario juliano, por el que se rige Etiopía, comenzó el 11 de septiembre del 2007. Fue aquella una ocasión para renovar votos de esperanza. «Hoy es un día único y trascendental. Es la víspera del comienzo de un nuevo milenio etíope», proclamó entonces el primer ministro Meles Zenawi. «Dentro de cientos de años —concluyó— cuando los etíopes se reúnan aquí para celebrar el cuarto milenio, dirán que la víspera del tercer milenio fue el principio del fin de los años oscuros de Etiopía. Dirán que la víspera del tercer milenio fue el principio del renacimiento de Etiopía.»

Una ocupación intensiva y desordenada

Después de atravesar una tormenta furiosa, el avión da unas cuantas vueltas sobre la ciudad antes de tomar tierra. En la oscuridad y desde la altura, Addis Abeba se presenta como una extensión grande, con millones de débiles luces como pequeñas luciérnagas moribundas que dan cuenta de una ocupación intensiva y desordenada del territorio. Solo unas cuantas líneas de luz más intensa marcan los caminos nuevos de la urbe. Muchas de las grandes avenidas parten de una especie de medialuna iluminada en color verde. Es Meskel Square, o Abiot Adebabai, la plaza de la Revolución, un nudo gordiano de la capital de Etiopía, cuya urbanización avanzó en los últimos años entre ese punto y el nuevo aeropuerto de Bole.

Addis Abeba huele a madera húmeda y a eucalipto. El recorrido entre el avión y la moderna terminal acristalada avisa de que, aunque acabamos de aterrizar en África a solo nueve grados al norte del Ecuador, las noches son frescas en este lugar. Estamos a más de 2.300 metros de altitud y rodeados de altas montañas. Si hubiésemos tomado tierra de día hubiésemos visto las cumbres del legendario monte Entoto que dan abrigo al valle sobre el que se extiende la capital de Etiopía, un paisaje dominado por los barrios interminables de casas de tejados de chapas, salpicados aquí y allá de cúpulas de iglesias y minaretes de mezquitas que no guardan proporción con el tamaño de las viviendas. Desde la altura se pueden ver también, sobre todo en las áreas periféricas, las cuadrículas bien trazadas de las nuevas urbanizaciones y de los barrios de apartamentos. Y al fondo, verde. Un verde azulado de los bosques de eucaliptos que colonizaron esta tierra hacia finales del siglo XIX.

Ahí afuera espera una ciudad grande, de 540 kilómetros cuadrados —un poco menos que Madrid— que acoge a una población que bien podría haber llegado ya a los cuatro millones de habitantes. El censo oficial del año 2007 cifraba en 2,8 millones la población de Addis Abeba y en 73,9 millones la de todo el país. No obstante, diversos organismos internacionales, entre ellos el Banco Mundial, estimaban que Etiopía había sobrepasado ya los 84 millones de habitantes en el año 2012. En cualquier caso, con un crecimiento demográfico muy rápido, es el segundo país más poblado del África subsahariana, solo superado por Nigeria. Addis Abeba, que ya reúne diez veces más población que la segunda ciudad del país, tendrá en el año 2050 alrededor de diez millones de habitantes.

Como capas que se superponen, conviven ricos y pobres, el presente y el pasado; tecnología de comunicación por satélite con casas sin agua corriente; rascacielos con casas de barro; jóvenes que graban videoclips de hip-hop en la calle, con vendedoras que asan mazorcas de maíz en aceras desportilladas… Todo es la misma ciudad y al mismo tiempo. Addis Abeba entró en el siglo XXI sin abandonar la Edad Media

El primero de mis viajes a Addis Abeba fue cinco años después del que relata Javier Reverte. Volví otras cinco veces en los seis años siguientes. El conejo con reloj de bolsillo y leontina de Alicia en el País de las Maravillas que Evelyn Waugh se encontró en 1930 durante su «quincena del absurdo» en Addis Abeba, puede volver a aparecer en cualquier rincón de la ciudad. Esa realidad obedece a lo que, con una aproximación sin duda mucho menos lírica, llamaríamos ciudad-lasaña. Como capas que se superponen, conviven ricos y pobres, el presente y el pasado; tecnología de comunicación por satélite con casas sin agua corriente; rascacielos con casas de barro; jóvenes que graban videoclips de hip-hop en la calle, con vendedoras que asan mazorcas de maíz en aceras desportilladas; los rezos por altavoz desde las torres de iglesias ortodoxas y mezquitas con el neón de discotecas y salas de fiesta; chicas que salen a la calle vestidas como si fueran a hacer los coros a Beyonce, con mujeres ataviadas con sus nételas y chammas, las tradicionales túnicas blancas y ribetes de colores vivos con las que se cubren la cabeza y el resto del cuerpo; jóvenes que se mueven con soltura por Internet y las redes sociales como Facebook con chavales que conducen rebaños de cabras y burros por las calles del centro como si fuesen cañadas.

El conejo del reloj puede ser una larguísima y reluciente limusina con una pareja de novios recorriendo un barrio de chabolas. Puede ser una cabra atada a una antena parabólica a la puerta de un chalet en un barrio residencial. Puede ser el portero de levita y sombrero de copa en la entrada del hotel Sheraton rodeado de casuchas. Puede ser el BMW 750 de la pareja de atletas que forman Tirunesh Dibada y Sileshi Sehen parado en el mismo semáforo en el que una madre con tres criaturas desnutridas nos implora limosna. Todo es la misma ciudad y al mismo tiempo. Caminando por sus calles es fácil tener la impresión de que Addis Abeba entró en el siglo XXI sin abandonar la Edad Media.

En 2005, Addis sigue siendo una ciudad sin terminar, una urbe en construcción. Un lugar desordenado, ruidoso, contaminado, lleno de costurones, y en el que el color ocre del óxido de tejados y cierres metálicos aún domina el paisaje general. Hay vagabundos y niños mendigos a cientos, siguen llegando cada día decenas de campesinos, sin más equipaje que el estómago vacío, para sumarse a la caterva de pobres urbanos. En algunas avenidas —especialmente en las que van hacia la zona de Merkato— hay personas tiradas en las medianas, como fardos de telas que fueron blancas, agotando sus últimas reservas de energía y expuestas a los peligros del tráfico. Pero la sensación ahora es que el rompecabezas empieza a tomar forma en algunas áreas de la ciudad. Es una impresión que se irá consolidando con el paso de los años y a medida que se van terminando esas obras que parecían destinadas a completar un museo al aire libre de gigantescos esqueletos de dinosaurios de hormigón.

La red de calles y avenidas asfaltadas en Addis Abeba crece de forma rápida: en los doce primeros años del nuevo siglo pasó de 1.380 a 3.192 kilómetros

El tráfico es un galimatías permanente y el trasiego de gente en las calles no cesa casi a cualquier hora del día. Todo el mundo parece ocupado. En cada barrio que recorro encuentro nuevos centros comerciales y edificios de oficinas, unos terminados y otros en construcción. Hay urbanizaciones de adosados, hay casas unifamiliares y hay barrios nuevos de bloques de condominios, lo que en la España de los años cuarenta se llamaban Casas Baratas. Barrios enteros de casuchas del centro más codiciado están siendo demolidos. Vallas pintadas de colores verde y amarillo rodean grandes extensiones de terrenos urbanos y esos colores se han convertido en el signo de la transformación: indican que donde antes había un barrio de infraviviendas se levantará un bloque de oficinas, un centro comercial o una urbanización residencial.

Hay trabajo para miles de albañiles, muchos de ellos mujeres jóvenes que llegan cada mañana desde los barrios periféricos, nutridos a su vez de la gente que de forma incesante llega desde el campo buscando oportunidades en la ciudad. En 2004 se puso un marcha el mayor programa de construcción de viviendas que nunca conoció Addis Abeba. Más de 200.000 apartamentos en un centenar de nuevas localizaciones a lo largo de la ciudad deberían servir para dar cobijo a personas de ingresos medios y bajos que serían desplazados de los lugares más céntricos de los que se harán desaparecer las viejas casuchas en las que se estima que vivía, a principios de la década, hasta el ochenta por ciento de la población de la capital. De acuerdo con cálculos oficiales, hacia 2010 se habían entregado ya 80.000 de esas viviendas y estaban en construcción otras 60.000. Nacía así no solo una nueva configuración urbana sino también lo que alguien denominó la condominium generation.

Tampoco se detiene la construcción y ampliación de avenidas y carreteras, un negocio en la que, como en otros muchos, mandan los chinos, cuyo apoyo financiero es esencial —con contrapartidas, por supuesto— para la política de transformación del país que emprendió el Gobierno. La inmensa mayoría de las calles y callejones de Addis Abeba siguen sin asfalto y en muchas donde lo hubo alguna vez el abandono hizo aflorar de nuevo la tierra, el barro y las piedras. Sucede lo mismo con las aceras. Y, donde las hay, con unas rudimentarias canalizaciones de aguas residuales al aire libre que suplen una red de alcantarillado claramente insuficiente.

En el primer viaje, la carretera de circunvalación que rodea la ciudad —la Ring Road— lleva años levantada en algunos puntos, lo que añade complicaciones a un tráfico que ya es caótico, sucio y ruidoso. Pero la obra acaba por completarse, y donde antes había montones de barro y piedra hacia donde parecía inevitable que se dirigiesen los conductores de coches particulares, minitaxis y autobuses para quedar atrapados una y otra vez, ahora hay largas avenidas de varios carriles, pasos subterráneos y escalextrics para distribuir un tráfico cada vez más intenso.

Las obras, las calles levantadas, los camiones y máquinas interrumpiendo el paso, cuadrillas preparando encofrados, casas partidas por la mitad con puertas y ventanas que ya no dan a ninguna parte, solares llenos de escombros y andamios de equilibrio imposible hechos con varas de eucalipto le dan a la ciudad un aspecto destartalado. Pero la mejora se aprecia ya en bastantes zonas de Addis en las que han finalizado los trabajos, y el asfaltado de una calle es un orgullo para los vecinos del barrio, que te llevan a mostrártelo como si se tratase de la reforma de su propia casa. La red de calles y avenidas asfaltadas en Addis Abeba crece de forma rápida: en los doce primeros años del nuevo siglo pasó de 1.380 a 3.192 kilómetros. Como un emblema de los nuevos tiempos, a mediados del 2012 comienzan los trabajos de remozado de la larga avenida de Bole, la que conecta el aeropuerto con el centro de la ciudad. Una inversión de sesenta millones de dólares, soportada en gran parte por empresas y bancos chinos, que pretendía convertir esta arteria en un funcional y moderno bulevar. Poco después comenzarían los trabajos para dotar a la ciudad de una red de metro ligero para sustituir un caótico, lento y contaminante sistema de conexión entre barrios con pequeños minitaxis, las populares furgonetas colectivas azules y blancas conocidas como blue donkeys.

Una economía informal

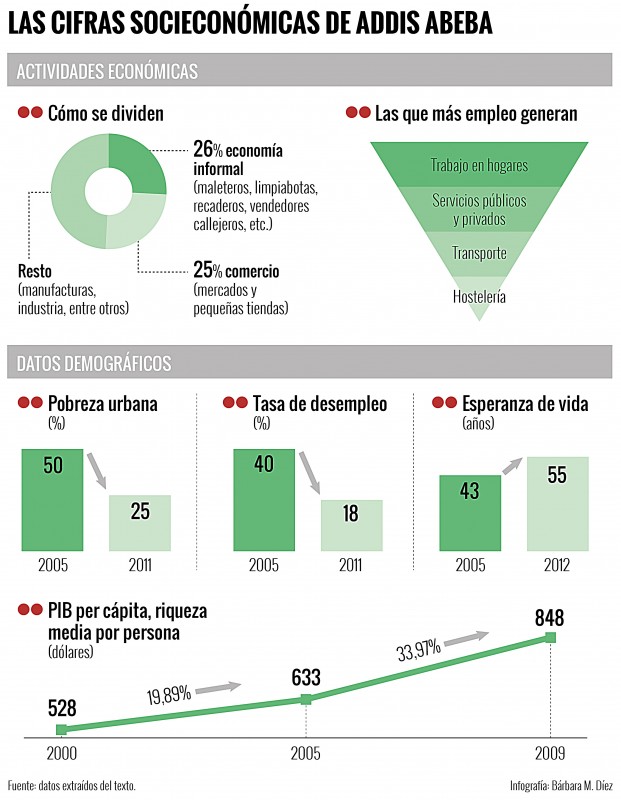

No llevaba ni una hora en Addis Abeba y ya había entablado negocios con el sector económico más importante de esta ciudad. Se estima que en torno al 26% de las relaciones económicas se llevan a cabo en lo que se denomina economía informal. Son maleteros, limpiabotas, vendedores callejeros, recogedores de chatarra, vigilantes, recaderos. Muchos de ellos son niños que arañan horas a la escuela y al juego para ayudar a la familia.

En Addis Abeba no hay oficialmente población rural. Pese a ello se estima que unas 20.000 personas viven de la agricultura y se producen al año unos 13 millones de kilos de vegetales, que en su mayoría son vendidos de forma directa en los numerosos mercados y pequeñas tiendas que hay a lo largo de la ciudad. Pero, al margen de la economía informal, el comercio da ocupación como mínimo a una cuarta parte de la población de una ciudad en la que todo el mundo parece tener algo que vender. Otro grupo relativamente importante en el empleo son las manufacturas y la industria, con un creciente peso de la construcción. Los trabajos remunerados en los hogares, los servicios públicos y privados, los transportes y la hostelería son, por este orden, las otras actividades que más empleo generan en Addis Abeba. De acuerdo con los datos oficiales de la Oficina Estadística de Etiopía, en el año 2011 la pobreza urbana alcanza al 25% de la población, cifra difícil de contrastar pero muy alejada de las del año 2005 cuando se situaba en torno al 40 y hasta el 50%. Lo mismo sucede con los datos del paro, que el Gobierno estima en el 18% aunque de acuerdo con otras fuentes manejadas alcanzaba hacia la mitad de la primera década a cuatro de cada diez habitantes de Addis Abeba, la mitad con empleos precarios. Las pequeñas actividades desarrolladas por mujeres y niños son la fuente principal de los ingresos para el 41% de los hogares.

«Yo soy un privilegiado en mi país —me dice Wubalem, un ingeniero forestal que estudio en Cuba y en España y que decidió quedarse a vivir en Addis Abeba—. Tengo un buen trabajo y un sueldo mucho mejor que el de la inmensa mayoría de los trabajadores. Pero incluso para mí la vida es muy difícil. Los avances del país son innegables, pero la gente corriente lo sigue pasando mal. Si suben los alimentos, los primeros que lo sufren son los que ganan poco dinero, que en Addis Abeba es la mayoría de la gente. Por ejemplo con lo que subió el precio de la gasolina, yo me tengo que pensar mucho cuándo cojo el coche. En mi círculo de amistades no conozco gente que esté teniendo problemas para poder alimentarse, pero no te sorprendas de que haya más de los que parece. Yo tengo una tía divorciada, sin trabajo y con tres hijos menores, que tendría que vivir con los cien birrs que gana por alquilar una pequeña habitación en su vivienda. Y eso no es dinero para vivir. No podría alimentar a sus hijos si no fuese porque mis hermanos y yo la podemos ayudar. No sé cuanta, pero estoy seguro de que gente así habrá un montón aquí en Addis.»

Esto es la capital de uno de los países más pobres del mundo. Lo dice el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, en el que ocupa el puesto 171 de los 182 clasificados. Pero la economía de Etiopía es de las que más crece en todo el mundo. La que más avanza de los países no petroleros de África. En el período comprendido entre los años 2005 y 2012 lo hizo a ritmos superiores al 10%, incluso en momentos de serias dificultades internacionales. Todos los indicadores de desarrollo humano evolucionaron de forma positiva en ese período: nivel de escolarización, dotación de infraestructuras, acceso al agua y a la luz, vivienda, reducción de la mortalidad infantil y maternal, control del sida. En ese tiempo la esperanza de vida de los etíopes pasó de los 43 a los 55 años. Pero la inflación, que no baja del 20 por ciento y supera con mucho ese porcentaje para algunos de los productos básicos (más del 300% para el teff, el cereal con el que se cocina la inyera), pone palos en las ruedas de la locomotora. El PIB per cápita, una cifra que sirve para hacerse una idea de la riqueza media de cada persona, era en el año 2000 de 528 dólares, pasó a los 633 en el 2005 y se sitió en los 848 dólares en el año 2009. El dato para España en el último año de referencia era de 27.066 dólares y para Estados Unidos de 41.700.

Esta es la capital de uno de los países más pobres del mundo, pero la economía de Etiopía es de las que más crece en todo el mundo

Un abismo que el Gobierno pretende atajar con un programa quinquenal, el Growth and Transformation Plan (GTP), que puso en marcha en 2010, después de ganar de forma arrolladora unas discutidas elecciones. El objetivo es convertir en cinco años a Etiopía en un país de ingresos medios. En el horizonte está reducir los índices de pobreza al 22% y elevar las rentas hasta situarlas entre los 1.100 y los 4.000 dólares. Es un nuevo plan económico que se suma a otros que se han desarrollado a lo largo de las dos últimas décadas. Siempre con el apoyo de los países occidentales y, últimamente de forma mucho más decidida, de China. El Gobierno de Etiopía juega con habilidad todas las bazas: aliada de Estados Unidos y Europa en la contención de los avances islamistas en el Cuerno de África, ha encontrado también en el gigante asiático un soporte para financiar sus infraestructuras a cambio de concesiones de tierras y de la explotación de recursos naturales. India y los emiratos ricos del Golfo forman parte también de la nómina de aliados que han devuelto a Etiopía el papel de pieza fundamental en el mapa africano.

Esas amistades y el valor geoestratégico del país han sido fundamentales, según los críticos con el Gobierno de Males Zenawy, para que éste haya podido llevar a cabo políticas de represión de la oposición y frenar los avances democráticos sin la menor resistencia de los países donantes y mucho menos, claro, de China y las monarquías árabes, que tienen interés cero en el desarrollo de los derechos civiles y las libertades públicas. La ley antiterrorista y la que regula la actividad de organizaciones humanitarias financiadas desde el exterior son dos controvertidos instrumentos puestos en marcha en estos años. Más allá de lo que proclama su formulación legal se ha criticado que el Gobierno las utiliza, en realidad, para combatir a los disidentes.

Es evidente es que el gran problema del país, que se refleja de forma dramática en las calles de la capital, sigue siendo la pobreza y la enorme desigualdad. Los progresos económicos no han logrado acabar con la brecha entre los pocos que tienen mucho y la inmensa mayoría que tiene muy poco o nada. La administración local se ve una y otra vez desbordada por un rapidísimo crecimiento urbano que colapsa los ya de por sí precarios servicios públicos. La subida de los precios, el crecimiento demográfico, las sucesivas y casi endémicas crisis alimentarias y la recesión internacional que se desató en el año 2008 entorpecen los avances económicos de Etiopía, que a duras penas se trasladan a la vida diaria de la gente corriente. Periódicamente se ponen en marcha los mecanismos de distribución de alimentos, también entre los pobres urbanos, por escasez de las cosechas o para frenar escaladas especulativas de precios. El drama es que en Etiopía, aún en un año de buenas cosechas, varios millones de personas pueden precisar asistencia, lo que contribuye a perpetuar la imagen del país de las hambrunas apocalípticas y también lo que alguien denominó «síndrome de la dependencia» que tiene como pernicioso efecto secundario paralizar las dinámicas internas de cambio. Con todo y gracias a una ayuda al desarrollo que, por ejemplo en el año 2005 fue de casi 2.000 millones de dólares, Naciones Unidas calcula que la población desnutrida se ha reducido de forma drástica en una década.

He comprado aquí zumos y galletas envasadas en países de los Emiratos Árabes, leche fresca procesada en Addis Abeba y fruta. Por las manzanas que pago, unos 60 birrs (3,5 euros) por seis piezas, un regateador podría llevarse dos gallos para preparar una buena cantidad de doro wat

De nuevo la paradoja etíope, o quizás el conejo blanco de Lewis Carroll. Mientras la carestía de los alimentos pone al borde la quiebra física a miles de habitantes de la ciudad, en las tiendas no hay desabastecimiento. He comprado en supermercados de la ciudad zumos y galletas envasadas en países de los Emiratos Árabes, leche fresca procesada en centrales próximas a Addis Abeba y fruta en abundancia. Plátanos, fresas, incluso manzanas, un bien habitualmente caro en Etiopía, por el que pago unos 60 birrs (3,5 euros) por una bandeja de seis piezas. Claro que esos alimentos no forman parte de la dieta habitual de los etíopes de a pie. Por lo que me costaron las manzanas, un hábil regateador podría llevarse a casa dos gallos para preparar una buena cantidad de doro wat. Aunque de productos muy básicos, baratos y de consumo masivo —incluida la hoja estimulante del kchat—, tampoco se aprecia desabastecimiento de los miles de suks, las pequeñas tiendas de barrio que hay por toda la ciudad.

La escasez de divisas es otro obstáculo importante en un país tan dependiente de las importaciones y con dificultades para exportar. La situación se agravó por la congelación de inversiones extranjeras a causa de la crisis financiera internacional, el encarecimiento de los precios del petróleo y la caída en los mercados multinacionales de la cotización del café, la principal exportación de Etiopía. Y todo ello tuvo su reflejo en un curioso episodio protagonizado por la Coca-Cola en mayo del 2009. La falta de dólares para adquirir materia prima obligó a cerrar durante varias semanas las fábricas del refresco en Addis Abeba y Dire Dawa. La medida afectó a unas 150.000 personas, entre embotelladores, transportistas, pequeños distribuidores y vendedores. Para los ciudadanos mejor situados, los que todavía no habían padecido los efectos del disparatado encarecimiento de los alimentos, fue la constatación de que las cosas no iban bien, pese a la propaganda oficial. La Coca-Cola, que no había abandonado el país ni siquiera durante el régimen comunista de Mengistu, volvió a las cafeterías y a los supermercados. Pero la inflación se dejó notar en el precio del refresco que, también en Etiopía, llega a los rincones más remotos e insospechados.

Una cosa son las estadísticas y otra bien distinta la vida de la gente. Asomas la cabeza a cualquier calle de Addis y encuentras situaciones de extrema necesidad. Dolorosas escenas que te hieren. Desde la ventana de la habitación que ocupo en el cuarto piso del hotel Damu, en la calle que baja desde Bole hacia el Picock Park, observo cada mañana a un hombre literalmente cubierto de harapos rivalizar con un perro callejero por hacerse con lo mejor de los restos que un restaurante situado en la otra esquina ha tirado a la basura. Es la lucha por la supervivencia: el hombre trata de espantar al animal con una vara mientras revuelve en la inmundicia; el perro se eriza, le enseña los dientes y de vez en cuando se hace con alguna presa. Unas veces gana uno y otras pierde.

Esa escena me trae a la memoria un post que escribí y publiqué, en octubre de 2008, en el blog Mamá Etiopía. Lo titulé El colocón de los miserables.

¿Avances para todos?

Apenas cincuenta metros más arriba del hotel Damu, en Bole Road, está el Elephant Walk. Es uno de los nuevos locales que permiten comprobar cómo se materializan los avances que pregonan los informes económicos; donde se puede observar que en efecto existe en Etiopía una creciente pero aún no mayoritaria clase media. Aunque como se encarga de aclararme un cliente que trabaja en una ofician próxima, «clase media es un concepto muy vago cuando se emplea en el contexto de Etiopía». El Elephant Walk es propiedad de Alí, un libanés que se arruinó una vez en Bulgaria y decidió probar suerte en Etiopía. «Porque aquí hay oportunidades —dice—, está casi todo por hacer y cada vez hay más gente, sobre todo jóvenes, que tienen algo de dinero y se quieren divertir.» Pero la prueba de la eclosión no es solo el tipo de clientela que tiene el local. La cantidad de camareros que hay, impensable en cualquier negocio de hostelería de Europa, es también la muestra de por qué crece la oferta de empleo en los servicios.

Repaso la libreta de notas y encuentro lo que escribí un día del mes de mayo del 2010, hacia el mediodía, sentado en la terraza del Elephant Walk:

«En el Elephant se ven cosas curiosas. Dos mujeres aparcan su coche, un Toyota Corolla rojo, en la explanada que hay enfrente del local. Sin bajar del automóvil piden café y algo de comer. Uno de los camareros introduce por la ventanilla de la piloto una bandeja con platos, cubiertos, servilletas y una fuente grande con firfir, una especie de revuelto hecho con inyera, del que las dos mujeres dan cuenta con diligencia en el interior del coche mientras charlan. Se marchan rápido: tal vez sea el poco tiempo de descanso que tienen en la oficina para comer. Cuando se van las mujeres del Toyota rojo, veo un Mercedes blanco con un hombre trajeado al volante. Abre la puerta y, sentado, coloca los pies descalzos sobre un periódico que extendió en el suelo. Un par de chavales de los que merodean todo el día por la zona le ofrecen tabaco, libros, cedés, tarjetas para el móvil. Se acerca otro chico, un listro que le trae un par de zapatos que le acaba de dejar relucientes. A otro le pide tabaco; le trae Marlboro, pero se lo lleva de vuelta porque no es el que quiere. A mi lado, dos hombres ocupan una mesa en la que repasan documentos y parece que cierran algún trato. Visten traje con corbata y gorra de baseball. En el interior, jóvenes ataviadas como para ir a una fiesta aunque sean las doce del mediodía y un señor que parece profesor de la Universidad lee un libro y bebe un zumo natural multicolor. En poco más de media hora pasan por el aparcamiento del Elephant cinco Mercedes, ninguno último modelo, pero en todo caso un montón de pasta sobre ruedas. ¿Qué tiene de malo un lugar como este? ¿Acaso cuando vamos a Londres pedimos que nos lleven a los barrios sucios y violentos de la periferia? Pues aquí, lo mismo.»

Son muchos los que me dicen que las cosas son difíciles en Addis, que el país crece pero la gente común no ve que la vida sea más fácil. Me lo dicen incluso algunas personas que se ve que viven con cierto desahogo, las que parecen estar disfrutando ya de la incipiente distribución de la riqueza que el país genera. Pero también hay visiones más optimistas en la ciudad. Como la de Groum Abate, un joven profesional que estudió en la Universidad de Addis y que trabaja en el sector de la comunicación. Escribe sobre economía y finanzas. «Definitivamente se vive mucho mejor que antes —enfatiza— La gente está enviando a sus hijos al colegio, se ve a las personas mejor vestidas por la ciudad. La economía realmente está creciendo más que antes y aunque el número de personas que pasan hambre pueda ser algo más alto, no es nada en comparación con el tamaño de la población del país, que ya superó con creces los 80 millones de habitantes.»

Me encuentro con Arefe Fantahum en una de las cafeterías del centro comercial Meta, en Bole Road. Cuando nos conocimos trabajaba para una oenegé, pero un tiempo después se pasó al creciente sector del turismo, lo que le permite viajar con frecuencia por el país y pasar tiempo con extranjeros que vienen a Etiopía. Mantiene el Addis Journal, uno de los blogs decanos de la capital, en el que escribe sobre cultura, nuevos creadores, pero inevitablemente también de los problemas del país y de las esperanzas de quienes viven aquí.

Ciudad de resentimiento

—Me encanta Addis Abeba. Es la ciudad en la que encuentro todo lo que deseo, en comparación con los otros lugares en los que he vivido durante bastante tiempo, como Dire Dawa o Nazret. Aquí hay muchas actividades de las que me interesan, como el cine, el teatro, espectáculos musicales y exposiciones de arte. Hay bibliotecas, librerías, cafeterías, cafés con internet (aunque con una conexión desesperantemente lenta). Últimamente han abierto también saunas y spas.

—Y todos estos edificios modernos, como este en el que estamos, todas las avenidas que se están construyendo, ¿cómo ve esto la gente que sigue viviendo en unas condiciones bastante precarias?—, le interrumpo.

—La gente está contenta de que su ciudad crezca. Con todos estos nuevos edificios se está activando la construcción, y hay un mercado, hay trabajo para los residentes en Addis. Esta ha sido una ciudad muy sucia y abandonada, pero en los últimos años ha habido algunas mejoras. Eso la gente lo aprecia y le hace feliz. Pero hay también un cierto resentimiento, porque los nuevos edificios son propiedad de ciertos sectores de la sociedad, de unas pocas personas que están cercanas al poder.

—Muchas personas con las que he hablado en Addis me dicen que aunque el gobierno diga que la economía va bien, ellos viven cada vez peor.

—Sí. La vida es cada vez más cara. El transporte y el coste de los alimentos es cada vez mayor, pero en lo que no ha habido ningún tipo de cambio es en los salarios de la gente. Y hay otros problemas como el hacinamiento en la ciudad, los accidentes de tráfico y la contaminación. Eso son preocupaciones también para un gran número de personas. Para mí, que soy asmático, la polución es un problema serio. Lo padezco todos los días.

El país crece pero la gente común no ve que la vida sea más fácil. Me lo dicen algunas personas que se ve que viven con cierto desahogo, las que parecen estar disfrutando ya de la incipiente distribución de la riqueza

Hay evidencias de los progresos de esta ciudad en permanente construcción a cada paso. Quizás el más llamativo sea el nuevo edificio de Naciones Unidas inaugurado en mayo de 2012. Es un deslumbrante y gigantesco complejo levantado sobre una antigua prisión en el que se invirtieron alrededor de doscientos millones de dólares donados por el gobierno de China. El que se convirtió en el edificio más alto de Addis Abeba se presentó oficialmente como un gesto de agradecimiento del gigante asiático hacia África, pero no deja de haber quien ve en esta multimillonaria donación el interés de China por exhibir el poderío de la nueva potencia mundial en un continente en el que todavía hay mucha desconfianza hacia Occidente.

Pero si hay una marca que pueda identificarse simbólicamente con el despegue de Addis Abeba en el arranque del nuevo milenio es la de la cadena de cafeterías Kaldi’s. Su estética —desde el logotipo a los uniformes de los camareros— es un reconocido tributo a la multinacional norteamericana Starbucks, con la que los productores etíopes de café mantuvieron un largo litigio para que les pagase por el uso comercial del nombre de las denominaciones de origen del país en el que nació la infusión más consumida del mundo. Kaldi’s surgió en el año 2005 por iniciativa de una joven empresaria que puso en marcha la primera de las sucursales de su negocio de café y repostería en la pujante zona de Bole Madhanie Alem. Dicen que con el apoyo del multimillonario Al Amoudi —la sombra del magnate etiope-saudí, para bien o para mal, aparece a la vuelta de cada esquina—, después de siete años Kaldi’s ya tenía una docena de establecimientos en la ciudad. Las cafeterías de la cadena, lugar de encuentro de jóvenes, profesionales y de esa naciente clase media, van apareciendo en cada uno de los polos que conforman un plan policéntrico de renovación urbana que puso en marcha la administración local.

En una de las cafeterías de la cadena bautizada con el nombre del pastor que, según la leyenda, descubrió los efectos estimulantes de las bayas del café mientras atendía a sus cabras en las montañas de la región de Kaffa, charlo con una clienta habitual de Kaldi´s. Se llama Tigist y compagina dos trabajos, como secretaria en las oficinas de uno de los teatros de la ciudad y como diseñadora gráfica freelance.

«Si tienes algo de dinero, en esta ciudad puedes vivir feliz y contenta», me dice. Cuando le pido que me enumere lo mejor y lo peor de Addis Abeba me emplaza, con evidente sorna, a que salga a la calle y lo descubra por mí mismo.

Texto extraído del primer capítulo de Addis, Addis. Una crónica casi urbana de la capital de Etiopía en el umbral del tercer milenio, publicado con la colaboración de la editorial Pigmalión.