El periodista Ralph Zapata Ruiz y el fotógrafo Sebastián Castañeda recorrieron los más de doscientos kilómetros de peregrinación hasta llegar al Santuario del Señor Cautivo de Ayabaca (Perú). Un viaje (¿periodístico o espiritual?) que pone a prueba pies, ánimos y prejuicios.

«Desde lejos he venido,

Desde lejos he venido,

Para ver a mi Cautivo,

Para ver a mi Cautivo»

Canción entonada por los peregrinos

¿Qué motiva a una persona a caminar 230 kilómetros en cinco días? ¿A arrastrarse, cual culebra, por calles empedradas en una ciudad ubicada a 2.700 metros sobre el nivel del mar? ¿Por qué soporta hambre, dolor físico, un sol asesino, lluvia y frío? ¿Acaso la desesperación? ¿La pérdida de la fe en el mundo terrenal? ¿O el fanatismo hacia una imagen guardada en un templo? Esas preguntas brotan en mi cabeza mientras —acompañado por el aguerrido fotógrafo Sebastián Castañeda— nos unimos a la hermandad religiosa del Caserío Miraflores.

Es mediodía en Piura, y el sol está asesino. Imposible no echarse bloqueador, y protegerse el cuerpo entero para evitar futuras insolaciones y otras dolencias en la piel. Unos cincuenta peregrinos reposan bajo un algarrobo, en las inmediaciones del penal Río Seco. Hay niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Todos visten un hábito morado, que es el color representativo del Señor Cautivo de Ayabaca. Un santo peruano que congrega todos los 13 de octubre a miles de peregrinos que llegan hasta su iglesia en busca de un milagro. O para agradecerle alguno concedido.

Creer o no creer. Esa es la cuestión. No se trata de una dualidad. Es la vida misma, pues esta —al fin y al cabo— se reduce a un acto de fe. Una creencia invisible a los ojos, pero real en el fondo de los corazones de los peregrinos que esta mañana del 5 de octubre inician una larga caminata hacia el Cautivo. El Cristo moreno que vive en Ayabaca, una ciudad ubicada en el departamento de Piura, a 1.213 kilómetros de la capital peruana.

O a 230 kilómetros desde Piura. O a cinco días, como lo prefieran, me dice María Temoche de Chorres, de 75 años, piel tostada por el sol, pantalón y chaleco morados, zapatillas negras y una camisa azul que usa para proteger su rostro del sol. Este es su vigésimo año de peregrinación. ¿Qué la motivó? Cierto día —cuenta mientras avanza por la pista que conduce hacia el Medio Piura— unos ladrones la asaltaron cuando pastaba 35 ovejas y 11 cabras. La golpearon, y le apuntaron con una pistola.

Pero ella se encomendó al Señor Cautivo, y —como por arte de magia— apareció una camioneta de la policía. Los rateros huyeron solo con una cabrita.

—Estoy viva por Él —relata mientras el resto de peregrinos alegra el viaje con cánticos—. Desde entonces le prometí que caminaría hasta el día que ya no pueda más.

—¿Y ustedes? —pregunta.

—Nosotros somos periodistas, venimos a hacer un reportaje —le respondo.

Aunque hubiera querido decirle que —a diferencia de ella— vengo en busca de respuestas a mis inquietudes más profundas. Pero mi silencio lo dice todo.

Y María Temoche es una mujer de fe que no se anda con complicaciones filosóficas. Ni ella ni sus hijos Fanny y José, ni sus nietos Richard, Jean Paul, Renzo y Leynicar. Ellos creen en los milagros del Señor Cautivo. Tienen esperanza en que, si se lo piden de corazón, el Cristo Moreno les concederá sus deseos. Que no son riqueza, glamour, posición social, lujos o una vida de excesos. Es algo más simple, pero a la vez más esencial: salud y trabajo. Lograr sobrevivir en un mundo ancho y ajeno, como decía el escritor peruano Ciro Alegría en uno de sus libros.

Sus deseos no son riqueza o posición social. Es algo más simple, pero a la vez más esencial: salud y trabajo

Por eso caminan, y por eso le cantan a la imagen del Cautivo que los recibe en una localidad cercana. Allí todos los peregrinos se agrupan en dos filas, y con panderetas, tambores, flautas y quenas, le entonan: «Ya llegóóó/ la hermandad/ Miraflores Río Seco ya llegóóó/ para ver a mi señor/ con todito el corazón». Después, cada peregrino se arrodilla ante la imagen, toca su vestimenta, se persigna, ora en silencio y prosigue su camino hacia Ayabaca.

Nosotros permanecemos en el pueblo un rato más. Aprovechamos para abastecernos de agua, bebidas rehidratantes y otros alimentos necesarios para la ruta. Un joven flaco me pregunta que si iremos caminando hasta Ayabaca. «Hasta donde nos alcancen las fuerzas», le digo. «Entonces nos encontraremos en el camino», me dice, «porque yo parto mañana con esta imagen». La misma imagen que acaban de adorar los peregrinos de la hermandad de Miraflores. «Por allí nos vemos», le digo, y nos despedimos.

En el camino hacia Terela —un pueblo invadido por plantaciones de uva, pimiento piquillo y tomate, productos que luego son exportados— hablo con Sebastián sobre mi novia. Él me aconseja, contándome sobre su propia experiencia con la suya. Conversamos para intentar no sentir el cansancio y el sol inclemente y el dolor de las piernas y del cuerpo entero. En realidad, cada quien carga con sus pecados, e intenta redimirse a su manera.

Avanzamos a un lado de la pista que, de rato en rato, es invadida por camiones que pasan raudos hacia Piura. A los costados solo hay algarrobos secos y un desierto interminable. Hace rato los peregrinos de Miraflores nos abandonaron. Parece que somos una carga para ellos: si no caminas a su ritmo es mejor que te quedes atrás. Pero nosotros nos hemos quedado muy, muy atrás.

—No es la caminata lo que te mata —le digo a Sebastián—. Es este sol y este calor que te abochorna, que te desanima.

—Sí, pues —me responde mientras seca su rostro colorado con su mano derecha.

Su polo azul está mojado de sudor, igual que el mío. «Por lo menos perderemos unos kilos», bromeo con él. Ambos hemos caminado juntos en el VRAEM —el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, una zona peruana controlada por terroristas— también en las alturas de Cusco y en la calurosa selva peruana, y sabemos de nuestra valentía. Pero también conocemos nuestras limitaciones.

Por eso después de dos horas de caminata descansamos en Chapairá, debajo de un algarrobo. Allí encontramos a Yohana Rivas Lloclla, de 62 años. Viste un hábito morado con la inscripción: «Yo soy tu peregrino». A su costado reposa también su hija. Ambas van a Ayabaca para agradecerle al Cautivo por un milagro concedido: haber sanado a su otro hijo de una enfermedad incurable.

Unos minutos después se une también Ricardo Sernaqué, de 32 años. Lanza su mochila sobre la tierra y se echa a descansar, junto a su hermano menor, un joven cuyo brazo y espalda exhiben tatuajes. «No lo confundan con choro, así es relajado», advierte a modo de broma. Ricardo es flaco y tiene la pinta y la labia de un cómico ambulante. «Los pecadores somos nosotros, por eso hay que caminar», dice y se ríe.

—Fuera de bromas, el Cautivo es bien milagroso —relata—. Sanó a mi hijita que tenía cáncer. Por eso camino. Por agradecimiento. Y estos vagos de acá —y señala a su hermano y a su amigo— van de yapa.

Todos los asistentes nos reímos.

—¿Oye, gringo, y tú? ¿A qué vas? ¿Por qué me tomas fotos? —le increpa a Sebastián—.

—Somos periodistas, y estamos haciendo un reportaje —responde Sebastián—. Y no soy gringo, soy igual de peruano que tú.

—¿O sea que voy a salir en el periódico? Bueno pues, sácame bonito —le dice mientras arregla sus cabellos y se lava imaginariamente el rostro con sus manos.

Al frente hay una picantería, donde decenas de peregrinos toman chicha (una bebida preparada con maíz) y almuerzan. Nos despedimos de Yohana, Ricardo y los otros, y vamos hacia allá. Compartimos una mesa con los peregrinos de Miraflores. Afuera, debajo de un árbol reposan María Temoche y sus hijos y nietos. Pedimos un cebiche, una jarra de chicha y arroz con cabrito.

Un anciano nos dice que más adelante de la ruta tendremos que voltear hacia la pista de nuevo porque una empresa agroexportadora ha cerrado el paso a los peregrinos. Los que están en mi mesa se sorprenden y anuncian que ahora el camino será más largo. Pues, ese desvío permitía acortar la distancia hacia La Obrilla, que es el primer pueblo donde descansan todos los peregrinos. El primer día.

Media hora después nos despedimos de Mercedes Inga Reto, de 65 años, que es la dueña de la picantería donde hemos almorzado. Su local es una casa de adobe y esteras. Todos los años atiende a los peregrinos, les ofrece comida y bebida y reza para que lleguen todos sanos y salvos. Aunque sabe que el camino es difícil, nos anima diciéndonos: «Vayan con fe nomás. El Cautivo los guiará».

Le creemos y nos aferramos a sus palabras, pues necesitamos creer. Creer en que el maldito sol no nos achicharrará. Ni que el dolor de las piernas nos detendrá. Menos que el inmenso desierto y los árboles secos nos desanimarán. Vuelvo a caminar al lado de Mercedes Temoche, que esta vez lleva de la mano a uno de sus nietos. Me cuenta que el mes pasado (septiembre) caminó desde Piura hasta Paita (52 kilómetros) para adorar a la Virgen de las Mercedes, o más conocida como La Mechita.

Fue su décimo año de caminata hacia la patrona de Paita. «Y volví sin ninguna ampolla», se vanagloria la señora de 75 años. «Ya quisiera llegar tan bien parado, y con su fortaleza, a los 75 años», digo en mi mente. La comparsa de peregrinos se detiene en la iglesia de Chapairá, donde una imagen del Cautivo los recibe. Ellos, a cambio, le regalan canciones a ritmo de lambada: «Alza la mano ya hermano/ al ritmo de esta plegaria/ de este canto hecho con amor».

Y proseguimos nuestro viaje, uno donde buscamos lo que nos falta. Pues, como decía el cronista argentino Martín Caparrós: «Viajar es, por supuesto, la confesión de la impotencia: ir a buscar lo que te falta a otros lugares». ¿A mí qué me falta? ¿Quizás un rato de paz, en medio de esa guerra sentimental que libro con mi novia? ¿O valor para entender las decisiones libres que he tomado a lo largo de mi vida? ¿Fe en que puede ser diferente, en que puedo ser diferente? ¿Quizás eso o todo eso junto? Mi cabeza es un hervidero de preguntas, azotada por la furia del sol piurano.

Martín Caparrós decía: «Viajar es, por supuesto, la confesión de la impotencia: ir a buscar lo que te falta a otros lugares»

***

Esa desesperanza en mí mismo y en el mundo se ve calmada con historias como la de María Temoche, o la de Yohana, Ricardo y los miles de peregrinos que dejan su vida (o parte de ella) en manos de Dios. Porque escucho, observo y siento esa pasión con la que cuentan los milagros recibidos, las bendiciones otorgadas. Y en sus ojos solo hay paz, palabras de agradecimiento, pese a que el camino es un espinadero jodido y aplastante.

Pese a que el mundo está perdido.

Y entonces leo a Ernesto Sábato, que ilumina más mi camino:

«Porque felizmente (pensaba) el hombre no está solo hecho de desesperación sino de fe y esperanza; no solo de muerte sino también de anhelo de vida; tampoco únicamente de soledad sino de momentos de comunión y amor. Porque si prevalece la desesperación, todos nos dejaríamos morir o nos mataríamos, y eso no es de ninguna manera lo que sucede. Lo que demostraba, a su juicio, la poca importancia de la razón, ya que no es razonable mantener esperanzas en este mundo en que vivimos. Nuestra razón, nuestra inteligencia, constantemente nos están probando que este mundo es atroz, motivo por el cual la razón es aniquiladora y conduce al escepticismo, al cinismo y finalmente a la aniquilación. Pero, por suerte, el hombre no es casi nunca un ser razonable, y por eso la esperanza renace una y otra vez en medio de las calamidades.»

Entiendo que la constante lucha entre el escepticismo y la fe son parte circular de ese difícil camino que es la vida. Y avanzamos, firmes, con el cuerpo perdiendo fuerzas a cada paso que damos, pero fieles a nuestra meta. En el trayecto volvemos a desviarnos hacia la pista. Camino al lado de Yolanda Díaz Moscol, de 43 años. Es su segundo año de peregrinación. Viste ropa deportiva y guarda una gran historia de fe. Dice que a su primer hijo, apenas nacido, lo desahuciaron en el hospital Cayetano Heredia. Le dijeron que padecía una enfermedad rara que destrozaría sus pulmones en poco tiempo.

Ella, incrédula al inicio, paseó a su hijo por el Hospital del Niño, el Hospital Loayza y clínicas privadas. Todos le daban el mismo diagnóstico. Por eso lo retornó al Cayetano Heredia, donde lo internaron en cuidados intensivos. Se había resignado a esperar la muerte de su hijo. Pero una promesa al Cautivo le hizo virar su vida. Prometió que si le salvaba a su primogénito caminaría todos los años de su existencia hacia Ayabaca.

—No entiendo cómo, después de varias semanas, los médicos del Cayetano Heredia volvieron a examinarlo y me dijeron: «Señora, su hijo no tiene nada. Puede llevárselo».

Luego de asegurarse de que los exámenes no mintieran, llevó a su hijo a su casa. Ahora tiene 16 años, estudia Ingeniería de Sistemas en la Universidad Mayor de San Marcos de Lima, «y está más sano que todos nosotros juntos», agrega Yolanda mientras caminamos agotados por la pista. Ese acto de fe solo incrementó su creencia por el Cautivo. Pues sostiene que el Cristo de Ayabaca le presentó en sueños a quien ahora es su esposo, Miguel Reátegui, el hombre que camina esta tarde a su lado derecho.

Reátegui pertenece al Apostolado de Caballeros de San Francisco de Asís, un grupo religioso que ayuda a niños con cáncer. «Uy, si te contara todos los milagros que me ha concedido mi Cautivo, no me creerías», me dice Yolanda. «¿Cierto, Miguel?», le pregunta a su esposo. Y la pregunta ronda en el aire, y en mi cabeza que está a punto de estallar de tanto sol que ha recibido. Me duelen las sienes y los pies y todo el cuerpo molido.

—¿Falta mucho para llegar al descanso? —me pregunta Sebastián.

—No lo sé —respondo—. Estoy igual de molido que tú. Ojalá no falte mucho.

Ya son las tres y media de la tarde y solo vemos una pista larga, como una culebra, flanqueada por empresas agroindustriales chilenas. Pasan ómnibus que trasladan gente que se dedica a cultivar la uva o el pimiento piquillo. Detrás de nosotros viene otra hermandad de peregrinos. Le preguntamos si falta mucho para llegar a Terela. Nos dicen que sí, pero nos animan a seguir el viaje. Seguro vieron nuestras caras de cansancio y nuestras pisadas automáticas, con el cuerpo tirado hacia delante.

Decido acelerar el paso y reposar en el primer algarrobo que hallemos en el camino. Sin embargo, Sebastián me dice que mejor tomemos una combi o un bus que nos lleve a La Obrilla. «Para que nos vamos a matar tanto», dice. Lo miro y le respondo que debemos seguir, que peregrinemos. Que no desistamos. Que también va a estallar mi cabeza, y que me han salido ampollas en los pies, pero que —por Dios— no nos detengamos.

Pasamos más algarrobos secos, doblamos por el costado de una empresa agroindustrial, me hinco no pocas veces con espinas de algarrobos, atravesamos el mismo desierto árido que nos persigue desde que salimos de Río Seco. Y por fin, ya casi sin fuerzas, llegamos hasta un descanso. Es un algarrobo que ha sido acondicionado con cartones y un techo de sacos de polietileno. Me lanzo al piso. Me saco las zapatillas y la camisa y estiro mis pies. Tengo roja la plantilla de mis pies. Y ampollas. Y mi cabeza parece recibir golpes con un martillo invisible.

Por fin, ya casi sin fuerzas, llegamos hasta un descanso. Me saco las zapatillas. Tengo roja la plantilla de mis pies. Y ampollas

Sebastián se echa una botella de agua encima. Lo imito. Me invita a unos alimentos rehidratantes que trajo en su último viaje de Estados Unidos. Son muy dulces para mi gusto. Pero me dice que los trague nomás, que me van a ayudar en la caminata que aún nos espera. Una caminata que ya me está desanimando. Como si necesitara probar algo. Como si hubiera hecho una promesa. En realidad, no hice ninguna promesa explícita, pero desde hace tres años atrás que le venía prometiendo a mi prima Karen —que también es peregrina— que este año de todas maneras los acompañaría.

Y no me voy a dar por vencido, le digo a Sebastián. No. Porque mi vida ha estado llena de días de sol abrumador, en los que mi cuerpo ya no respondía. Porque no ha sido fácil nada para mí. Porque trabajé desde pequeño: como estibador, cortando leña de algarrobo, cargando agua en mi pueblo, pastando ovejas y cabras, al igual que María Temoche. Y si mi vida ha sido una lucha constante, esta batalla no quiero perderla. No, por lo menos, hasta que me haya probado —de nuevo, como tantas veces— que sí puedo. Que sí pude.

Por eso me reanimé, y avanzamos hasta La Obrilla. Llegamos, y sin fuerzas dije: misión cumplida. Fue un buen inicio. El primer día. Allí, dentro de la iglesia, nos sacamos los zapatos, cargamos los celulares y descansamos un rato. De pronto el sonido de los tambores nos despierta. «Ya llegóóó/ ya está acá/ la hermandad Virgen del Carmen/ que ha venido a ver a Cautivo/ y a cantarle con todito el corazón.» Tres niños destacan en la banda de músicos: uno vestido con un polo de Angry birds, que toca el güiro; otro con un polo verde que usa a manera de bufanda, toca charango; y un último que con dos maracas rojas se menea como rockero.

«Cántale, cántale, cántale a Cautivo/ Cántale, cántale, cántale al peregrino/ Y con las palmas te alabaré/ y con mi voz te cantaré». El joven que toca el tambor tiene una mirada de angustia, como si quisiera lanzarse en los brazos del Cautivo. Cuando terminan los cánticos viene la adoración. Los fieles besan los tirantes amarillos del Señor Cautivo. Tocan su manto. Lo miran a los ojos y se dan la vuelta. Otros se quedan a implorarle en silencio. A pedirle por algún familiar enfermo.

Después armarán sus campamentos improvisados donde descansarán hasta la madrugada, cuando deban iniciar su segundo día de recorrido. La Obrilla es un pueblo de 100 casas que acoge el primer día a cientos de peregrinos. Allí se arman puestos que ofrecen desde comida hasta sandalias y linternas para alumbrar las noches de los caminantes. Uno de esos puestos es administrado por Teófila Morales de Sullón, una mujer del Bajo Piura que cuenta 20 años vendiendo la chicha de jora en este lugar. Parte de su promesa al Cautivo es regalarles chicha a los peregrinos, me dice. «Porque llegan cansados y se les acaba la plata. Así sirvo al Cautivo», precisa.

Toda la noche llegan peregrinos a La Obrilla. Vienen de todos los rincones del Perú, incluso de las fronteras más remotas, como Tacna. Renato Díaz es uno de ellos. Tiene 50 años y lleva 13 años caminando desde Arica. Partió junto a siete peregrinos más en junio de este año, y justo hoy llegaron a La Obrilla. Díaz carga un madero de 70 kilos de peso, donde destacan 30 fotos pegadas, la bandera del Perú y una batería que le da luz para poder caminar en la noche.

A cambio de contarnos su travesía nos pide 5 soles (1,5 euros) para comprar gaseosas en el camino. No es el único. Otros peregrinos también piden limosna cuando se les acaba la plata. Se quedan sin dinero, pero nunca sin fe. Y así cada uno de los peregrinos que camina rumbo a Ayabaca tiene una historia. Una más trágica que otra. Entonces pienso que si ellos están (o estuvieron) jodidos y no perdieron la fe, ¿por qué yo me ahogo en un vaso con agua?

***

Sebastián no cree en el Cautivo. Me lo ha dicho explícitamente. Respeta la fe de los peregrinos, pero no la comparte. Eso sí: reconoce que es un sacrificio caminar todo el día, con un sol incesante y en pésimas condiciones. Y me ha advertido, además, que hoy caminaremos hasta el mediodía, pues ayer la peregrinación fue matadora. Son las cinco y media de la mañana, y en La Obrilla las hermandades de peregrinos se aprestan a continuar su marcha. Esta vez deberán llegar hasta Gualtaco, donde dormirán.

A todo esto no he visto a mi prima Karen. Dice que viene más atrás. En un restorán de La Obrilla desayunamos café con leche y una sopa de pollo. Hay que alimentarse para aguantar el calor excesivo y el dolor de cuerpo. Al costado del restorán, José Flores Chero le frota con una crema las piernas a Isabel Montalbán, una chica de 16 años. La mujer ha sufrido calambres el día anterior. «Me hinca la planta de los pies, y me duele la columna», le explica al curador.

Flores es el médico de la hermandad de peregrinos de Catacaos. Dice que las dolencias más comunes de los fieles son el dolor de pies, calambres, escaldaduras, pies ampollados, insolación, desmayos, dolor de cabeza. «Todo ello porque no están acostumbrados a caminar tanto tiempo», explica. Más adelante, la hermandad Alto de la Cruz, del distrito de La Arena, ora debajo de unos árboles.

Las dolencias más comunes de los fieles: calambres, escaldaduras, pies ampollados, insolación, desmayos, dolor de cabeza

El camino del segundo día está lleno de arenales, de cabras que comen arbustos y de un sol que acuchilla. A las siete y media de la mañana llegamos al pueblo de Punta Arena. Su nombre lo dice todo: es un enorme arenal, que imposibilita aún más el recorrido. En el pueblo hay una iglesia pequeña al costado de una trocha carrozable. Unos niños intentan montar una bicicleta. Se asustan con nuestras cámaras.

Un grupo de peregrinos reposa en una tienda, pero nosotros avanzamos hasta una curva que termina en Progreso Bajo. Allí descansamos. Dos peregrinos con tufo de borrachos nos animan diciendo que falta poco. Más tarde nos saluda un peregrino que carga al Cautivo en sus brazos. Nos pregunta por la hermandad de Miraflores. Le decimos que va más adelante.

Las ampollas de mis pies se han reventado y me impiden seguir avanzando. Mi cabeza está a punto de estallar, como para mantenerme erguido. Creo que voy a caer en cualquier momento. Sebastián se ve igual de exhausto. Le digo que está bien. Que por hoy ya estuvo. Que debemos regresar. Son las once. Desandamos nuestros pasos, y retornamos hasta La Obrilla. Ya probé mi valentía. Ya me puse al límite, de nuevo.

De regreso a La Obrilla hallamos a otros peregrinos, otras historias, otros sacrificios. Aún les queda un camino largo por recorrer. Deberán cruzar el río Cerén, Santa Julia, Chilcal, Gualtaco, Cruceta, San Carlos, San Francisco, Puerto Pulache, Paymas. Después deberán seguir hasta El Sauce, El Higuerón, Culqui y Paymas, donde dormirán. Luego avanzarán a Montero y el quinto día subirán a Ayabaca.

A esta ciudad llegarán escaldados, achicharrados por el sol, con los pies ampollados, muertos de cansancio, pero con su fe intacta. Se arrastrarán por las calles empedradas de Ayabaca, raspándose los codos y las piernas y el cuerpo entero, pero lo harán como quien se tira de un paracaídas: sabiendo que todo estará bien. Que si uno lo ha perdido todo, o está a punto de perderlo todo, qué más da.

Llegarán escaldados, achicharrados por el sol, con los pies ampollados, muertos de cansancio, pero con su fe intacta

Y su sacrificio no será en vano, porque tendrán el privilegio de ver cara a cara al Cautivo de Ayabaca, esa imagen que —según cuenta la leyenda— fue tallada en 1751 en un tronco de cedro por tres misteriosos hombres que, se cree, eran ángeles enviados por Dios. La efigie ha soportado temblores y fuertes lluvias y cada 13 de octubre sale en procesión acompañada por miles de fieles que llegan de diferentes partes del país y de Ecuador, Colombia y Chile.

Nosotros hemos caminado apenas 30 kilómetros en dos días, y estamos muertos de cansancio, ampollados y con insolación y un dolor de cabeza infernal. Pero ellos deberán padecer 200 kilómetros más en tres días. Y solo después de haber caminado, como ellos, junto a ellos, entiendo qué es la fe. Es creer ciegamente en algo. Es aferrarse y esperanzarse en algo invisible a los ojos. Es creer con el corazón, como dice Sábato, y no con la razón. Es, finalmente, una elección. Como la vida misma.

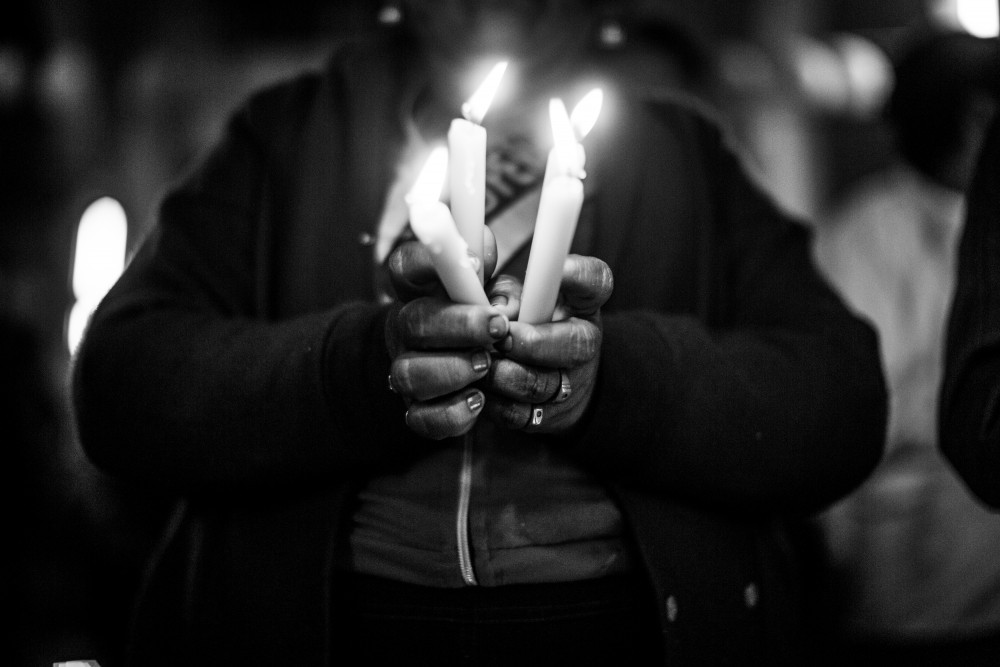

EN LA IMAGEN DE CABECERA, UN PEREGRINO PORTA UNA ESTAMPILLA DEL SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA DURANTE SU RECORRIDO

FOTOGRAFIAS DE SEBASTIAN CASTAÑEDA