Hace poco, el dramaturgo Safet Plakalo me contaba que Azra Hodžić, su vecina de cuatro años, le había preguntado a su padre:

—Papá, ¿es verdad que han matado a Švrakino Selo (barrio de Sarajevo)?

—No es verdad, hija. Ha muerto bastante gente, pero no lo han matado. ¿Por qué preguntas?

—Yo sé a quién han matado.

—¿Ah, sí? ¿A quién?

—¡A Tito!

El padre se quedó perplejo:

—¿Qué quieres decir?

—En una casa frente a mi guardería, en la pared ponía «¡Viva Tito!».

El padre aún no lograba entender.

—La casa ahora está destruida, papá. Allí ya no vive nadie. Tienen que haberlo matado.

* * *

Tras un programa de la CNN sobre Sarajevo, después de, según mi costumbre, haber llorado al reconocer una casa, una calle o incluso una cara de mi vida anterior, mi hija me ha preguntado:

—Papá, ¿OTRA VEZ han matado a TU Sarajevo?

—No, pequeñaja, por suerte no.

—¿Entonces por qué lloras?

—Han matado a muchos amigos de papá, así que lloro de tristeza. Pero también lloro de alegría, porque no han matado a mi Sarajevo —intento explicarle.

—¡Papá, yo mataré a tu Sarajevo!

—¿Por qué, ardillita?

—Porque lo paso muy mal cuando lloras.

* * *

En América tenía más información sobre lo que ocurría en Sarajevo y en Bosnia que cuando estaba allí. Como no había electricidad, la única CNN que teníamos consistía en reunirnos a diario en el local del Fútbol Club Sarajevo. Mientras tomábamos café y alguna vez aguardiente de uva, intercambiábamos verdades y medias verdades, mentiras y medias mentiras sobre lo que ocurría a nuestro alrededor: preparábamos ofensivas y contraofensivas, trazábamos planes para romper el cerco y, por supuesto, preveíamos los siempre inminentes bombardeos de la OTAN…

En América me dedicaba a cambiar de canal como un poseso hasta poner nerviosa a la yanqui, que por mi culpa se perdía algún culebrón nefasto. Trataba de juntar las piezas del rompecabezas, encendía un cigarrillo tras otro y probaba a explicarle lo que sucedía, pese a su más profundo desinterés.

* * *

El día que se difundió que «nuestros» F-16, desde el cielo, habían destruido «sus» aviones de menor tamaño, me fui a la escuela feliz como un tontolaba. Al terminar las clases, reuní a todos los compañeros de curso que me caían bien y los invité a una cerveza en el bar de enfrente. A ellos no les molestaba que les diese el coñazo con mis embarulladas historias sobre Bosnia siempre que les pagase la birra.

Como estaba eufórico, me entró la verborrea. Les conté que, en Bosnia, la baja por maternidad está pagada y dura un año, que se puede fumar en todas partes (en los bares, por supuesto, pero también en las oficinas de correos, en las salas de espera, en los edificios de la administración e incluso en los hospitales), que nadie te puede echar del trabajo, que la educación y el seguro médico son gratis, que normalmente alrededor de las diez se va a «desayunar» al Morića Han, al Cirano o al Kvarner y que ese desayuno dura hasta el fin de la jornada laboral. Y más: que el alquiler de mi piso representaba solo el 1% de mis ingresos y ni siquiera tenía que pagarlo con regularidad, que nunca había tenido que aprender a conducir porque siempre había tenido el curro a cinco minutos andando, que si tenía que ir más lejos cogía un taxi… Se fueron a sus casas totalmente convencidos de que no solo era raro (weird), sino que estaba como un cencerro.

* * *

Tras la masacre del mercado de Markale,* mientras contemplaba con incredulidad las truculentas imágenes que emitía la televisión, ni siquiera pude encender un cigarrillo por el horrible convencimiento de que todo era en vano. Con los ojos vidriosos tras pimplarse seis cervezas, la yanqui me agarró del paquete y yo le grité: «Me cago en todo, ¿pero es que tú no eres humana? ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Qué te tengo que explicar para que te des cuenta? ¿Te crees que soy un puto animal?». Me echó de su casa y tuve que pasar una noche fría, fría de un frío que pelaba, en la carcasa de un coche abandonado allí cerca. Pese a todo, al día siguiente me levanté de buena mañana para ir a la escuela, si bien con un humor totalmente distinto a la vez anterior.

El resto de la clase me esperaba de pie, en un silencio absoluto, y el profesor de psicología, Michael Dyer, me dijo:

—Dario, si no quieres, hoy no hace falta que hagas el examen. Puedes hacerlo por tu cuenta cuando te vaya bien.

Dije que estaba bien.

Y lo estaba. Saqué un excelente.

Las clases del día acabaron y los compañeros —Jackie, Steve, Craig, José y el pequeño Steve (que legalmente todavía no podía beber por ser menor de veintiún años)— me invitaron a tomar una copa.

Seguían convencidos de que estaba como un cencerro, pero ahora al menos sabían por qué.

* * *

Ahora, al ver los interminables reportajes de la CNN y los especiales innecesariamente aburridos sobre los bombardeos de la OTAN contra Serbia, no siento ni euforia ni sed de venganza como sentía en América.

Quizás lo peor de todo sea que tampoco tengo la más mínima empatía o preocupación por los amigos que están en ese Belgrado en llamas. Dentro de mi alma solo hay un vacío que resuena.

Ya tarde, oigo el teléfono y resulta que es la yanqui, que me llama por primera vez desde que volví a Sarajevo:

—Dario, ¿lo has visto?

—¿El qué?

—Eso de Serbia.

—Ajá.

—¿Y cómo estás?

—Resacoso. Resacoso y sin pasta, la peor combinación.

—¿Cuándo volverás a casa?

(No sé a cuál se refiere, si a la mía o a la suya.)

—Cuando no esté resacoso y sin pasta.

(Lo que, traducido, significa: nunca).

Y añado:

—Dale recuerdos a la ardillita. Salúdala de mi parte y dile que papá la quiere mucho.

(Lo que, traducido, significa: quizás).

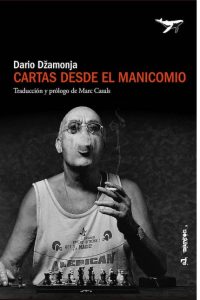

Fragmento del libro, Cartas desde el manicomio de (Sajalín editores, 2024)

Imagen de Cabecera, portada del libro