Los bosquimanos Xam recibían mensajes a través del cuerpo. Por ejemplo, la herida de un abuelo podía sentirla un nieto. Elias Canetti estaba fascinado por esos relatos orales, que recogieron Bleek y Lloyd en Specimens of Bushman Folklore. Decía Canetti que ese era «el libro más importante» y «el documento más precioso de la humanidad temprana». Canetti es el último —citado— en Cuaderno de campo (La bella Varsovia, 2017), el poemario de María Sánchez, y si aparece aquí al principio, es porque el cierre del libro invoca el comienzo del regusto: una nostalgia que podrán sentir aquellos que hayan crecido en el campo con sus abuelos, rodeados de gallinas, cabras y hojarasca.

«La bala de mi bisabuelo agrieta mi costado»

José Manuel de Prada tradujo los relatos bosquimanos en La niña que creó las estrellas. En el prólogo, presenta a los Xam como «un pueblo de poetas y cazadores». Como si hubiera seguido este hilo que conecta a Canetti con la poesía y la cacería, María Sánchez insta al lector a acompañarla: «venid que yo os enseñaré a diferenciar el poema de la cacería». Ella misma lo cuenta: «Se parecen en que vamos persiguiendo algo. Es la imagen, la búsqueda, el agotamiento hasta que encuentras lo que quieres. Hablo de cacería de subsistencia. La poesía no llega a ser subsistencia, pero pasan días o meses hasta que alcanzas la imagen que quieres». La cacería es aquí, además, la memoria familiar: «La sangre, al despellejar la liebre, es una de las imágenes que recuerdo de mi abuelo en el patio». Habrá quien pueda oler esta frase.

Ella, que distingue poesía y cacería, en sus poemas es tan cazadora como presa. Poeta que busca y se oculta. A protegerse en la madriguera como liebre en busca de la vida, como liebre que ha visto la sangre de los de su especie, le enseñó su padre. Pero no huye: «padre no me enseñó a huir / solo a quedarme quieta y a no hacer ruido». Insiste: «No estoy enferma / pero tampoco huyo / a lo mejor es que simplemente / quiero que me atrapen: / un cepo quizás es anestesia».

El abuelo

Hay abuelos de campo que alcanzan la categoría de patriarcas bíblicos y envejecen con la sombra pisoteada por niños. Así describía James Rebanks a su abuelo en La vida del pastor y así lo muestra Icíar Bollaín en la película El olivo. Tanto Rebanks como Sánchez, rodeados de cabras, han visto al abuelo con la misma mirada y desde la misma admiración, proyectándose en él. «Desde que tengo memoria y hasta el día de su muerte, para mí el sol salía por su trasero», escribe Rebanks.

En los recuerdos de Sánchez, aparece una niña obnubilada por un abuelo al que acompañaba y ayudaba cuando había que ir a la huerta y a curar ovejas. Un abuelo al que quería imitar cuando fuera mayor y, sobre todo, un abuelo alentador. Ella se acostumbró pronto a sujetar animales. En uno de sus primeros recuerdos aparece su abuelo José Antonio, un ganadero y una cabra pequeña. El abuelo hizo un ademán con el que instaba a la niña a sujetar la cabra. El ganadero cuestionó la fuerza de la niña, pero el abuelo no tenía dudas: «Ella puede ser lo que quiera y puede hacer lo que quiera», le dijo. Todas las niñas del mundo merecen un abuelo como este, un recuerdo como este. Y todos los abuelos del mundo merecen un poemario como este.

«La nana el temblor y la caricia con las manos hablándole al infinito los dedos de la abuela deshuesando las criaturitas que lloraban en el limonero»

Lo que ocurrió a María Sánchez, mientras escribía Cuaderno de campo, fue que llegó a ser como su abuelo, pero también se rompió la barrera del tiempo y conoció a su abuela como si tuviera 20 años: Teresa murió creyendo que esa era su edad.

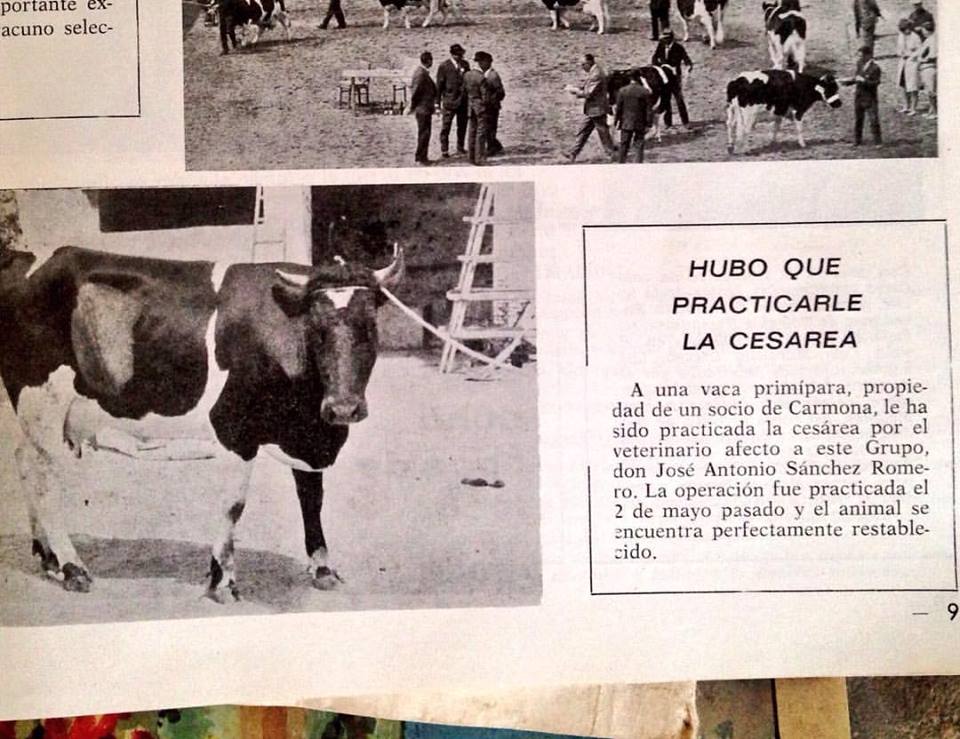

El abuelo paterno de la autora es el germen del libro. Dice Sánchez que él, José Antonio, fue uno de los primeros veterinarios en hacer cesáreas a las vacas, en los años 40 o 50. Como no encontró entre los suyos quien le enseñara el procedimiento, aprendió viendo cómo un amigo, médico, hacía una cesárea a una mujer. Y eso fue lo que aplicó al ganado, «no temblando como la primera vez frente a un animal abierto, recordando las lecciones del médico en la sala del paritorio, con una mujer dando a luz».

Una de las primeras veces que practicó una cesárea a una vaca, se fotografió con su paciente. Esa y otras fotos, sus instrumentos y sus apuntes, con citas de Shakespeare en los márgenes, poblaron la infancia de su nieta. A ella primero le vinieron las ganas de ser veterinaria y eso hizo. Después, llegó la escritura.

De siete hermanos, sólo el padre de María es veterinario. Ella escribe: «Soy la tercera generación de hombres que vienen de la tierra y de la sangre». Y también: «De la voz y la cabeza de mi padre repitiendo yo con tu edad yo y tu abuelo yo y los hombres». Aunque sugieren estos versos que Cuaderno de campo es su autora explicándose por qué es veterinaria, no hay reproche ni extrañeza. Para ella fue importante «romper esa barrera y ser la primera hija y la primera nieta», pero el día que la admitieron en Veterinaria, su abuelo lloró y su padre bailó.

Lavarse la boca y tocar la piel del lobo

No sólo de su infancia y de los animales y del abuelo nace Cuaderno de campo. También de lo que le dicen los ganaderos a diario, de las palabras y expresiones que utilizan, de esa literatura oral que tan bien supo captar Delibes y que aún bulle en los pueblos.

«Aquí alimentarse de hierba significa lavarse la boca»

Este es uno de los versos que han inspirado los ganaderos con los que trabaja la poeta, como veterinaria de campo. «Cuando los pastores y ganaderos sueltan a las ovejas para que coman la primera hierba, se dice que se lavan la boca. Me parece una imagen muy poética», explica.

De la infancia, también rescató los ritos antiguos que escuchó a la madre. Es en versos como los siguientes donde aparece el mito, el rito, que brota de la escucha atenta sin moverse de la casa y que es la propia de la hija, de la nieta:

«Venía el hombre con la piel de lobo

cantando por las calles

y nosotros

en lugar de tocar el amuleto

y santiguarnos,

buscábamos refugio en el barro.»

Sánchez lo explica igual que inicia el poemario: desde la ausencia y el silencio de lo que una vez estuvo y desapareció («Hay barro donde estaban las gallinas»), nunca por voluntad propia («¿Acaso le dejaron sus animales en el momento de la muerte?»). «En mi pueblo antes había lobos. Mi padre tuvo una experiencia muy traumática: los lobos se comieron a su burra Manolita, que se llamaba como él, cuando tenía cuatro años. Mi madre me ha contado que, cuando aún había lobos que atacaban al rebaño, si mataban al lobo, llevaban la piel casa por casa y las mujeres y los hombres la tocaban para protegerse y que les diera suerte».

«Saben que un animal en vuelo también puede ser una isla: por eso nunca levantan el rostro»

La isla es una imagen que se repite en Cuaderno de campo y que en cierto modo se relaciona con las manos. No la isla significando aislamiento; tampoco las manos finas, suaves. No es la isla como oasis, sino como refugio («porque vosotros / siempre os refugiáis / en mi pecho que es isla») y desierto («Una casa puede ser un desierto»). Ese lugar que las ciudades apartaron y que María Sánchez toca con las manos llenas de barro y sangre y vísceras.

De ahí, de la acción y la costumbre, surge la rabia: «y no soporto que escribáis sobre vísceras y venas sin haberlas tocado». La poeta sabe que su universo es menos amable de lo que describe el turista rural, buscador de un teatro sin gente. Lo sabe porque lo toca. Y, porque lo toca, lo escribe.