La cera ardiente acaba de solidificarse sobre mi brazo y no he gritado. No sé qué hora es. Un insomnio repentino me ha expulsado del manto protector de la mosquitera. De pronto he abierto los ojos y he sentido el vértigo de abandonar este lugar para siempre, por mucho tiempo. Se aproxima el fin de las vacaciones. Calavera.

Al incorporarme mi mente ha sido colonizada: por primera vez desde que estoy allá he pensado en las cosas que tengo que hacer cuando regrese. Más que en fin de año, el término del verano marca el inicio de una nueva era.

Después me he quemado con la vela y eso ha detenido en seco el rapto que me estaba perpetrando a mí misma, en este orden secuencial: ¡Fuego! Silencio en la cabaña, silencio en mi cabeza.

No puedo despertar a los que duermen en hamacas a mi alrededor. Parecen murciélagos buenos.

Las olas del mar Caribe nos mecen en una cabaña sin ventanas, a pocos metros de la orilla. Ellas me tendrían que haber devuelto el sueño porque esa es su profesión, cerrar párpados a cámara lenta. Es lo que se espera de ellas, lo exigible.

Un nuevo silencio escénico ha amplificado el alarido mental: ¿Qué es lo exigible en mí? ¿De verdad tengo que quedarme con las fotos de la cámara digital como tesoro inasible de este descubrimiento? ¿De verdad todo lo que he visto tiene que morir en unas cuantas sobremesas? ¿Qué hay más placentero para una periodista en paro que contar un viaje a un nuevo mundo? ¿Qué hay más vocacional que crecer y estrellarse contra la arena?

Lo admito, esto no es una epifanía. Una pesadilla ha sido la causante de mi desvelo: estaba soñado que un periódico me contrataba como conductora de autocar. Estoy en Colombia, tengo 28 años y es la primera vez que piso Suramérica.

Pájaro, jaguar

Lina y Carles nos esperaban a Guillem y a mí en el aeropuerto bien entrada la noche. Apuesto a que éramos los únicos zombis gringos a quienes unos indígenas con coche les esperaban para llevarlos al confort de cualquier dormitorio en Bogotá.

Además la pareja se arriesgaba a ser multada por ello: conducían a pico y placa. Cuando recibí el sms de Carles, «aquí os esperamos a pico y placa», creí que había querido decir a pico y pala, y trasladé esas palabras a la imagen de un coche zarrapastroso. En realidad se trataba de un todoterreno pequeño y seminuevo con matrícula impar, lo que significa que no puede conducirse en los días pares como el de nuestra llegada. Un método contundente para regular el tráfico en la capital.

Mi confusión hizo que Carles me acariciara la cabeza y me diera la bienvenida con su risa burlona de siempre. Estaba más flaco aún, hacía más de un año que no nos veíamos desde su exilio.

A Lina no la veía desde aquellos días en Barcelona. Su presencia fue como el canto de una sirena en nuestro hogar periférico y postindustrial, y sólo cuando ya se había ido nos percatamos del hechizo. Tampoco quiero desvelar lo que trasmite su cuerpo moreno, breve y japonés. Un cabello corto, liso, muy negro, recoge su cara chata y prehispánica, escenario ésta de sonrisas traviesas y secretas, como las de jugar al escondite. Envuelta siempre en fulares, pañuelos y lanas, ese día una flor de tela adornaba su cabeza.

No sabíamos a qué se debía esa sensación volátil y somnolienta: jet lag, los 2.600 metros de altitud de la meseta en el tramo norte de los Andes… Estábamos dispuestos a tomar unas cervezas para aumentarla. Los viernes, dijo Lina, hay mucho ambiente en el Parque de los Periodistas.

Cuando llegamos, un montón de jóvenes abrigados bebían y fumaban en la calle, de pie o sentados en corros, algunos cantaban alrededor de una guitarra. Allí beben ron (se compra una botella hasta que se acaba, puede mezclarse con cola) o cerveza (generalmente Aguila o Poker). Nos acurrucamos entre los cuerpos escasamente iluminados, corría un viento frío. Al poco rato, cuatro policías motorizados llegaron a la plaza y nos expulsaron con una especie de toque de queda: «Recójanse».

¿Qué hay más placentero para una periodista en paro que contar un viaje a un nuevo mundo?

Despertamos en un barrio bien de Bogotá, al norte de la ciudad. El trayecto desde el céntrico parque se nos había hecho tan largo porque estábamos lejos de los barrios que se pisotean en el centro de una ciudad con ocho millones de habitantes. Desde la carretera que se iba elevando veíamos la mancha lumínica reverberada por la niebla. En las montañas que dejábamos atrás había chabolas, la mayoría construidas hace tiempo por familias de campesinos desplazados por la violencia, ya fuera guerrillera, de los milicianos del narco o militar gubernamental.

Pocos lujos y ornamentos eran visibles en las calles adecentadas de aquel barrio. Los agentes de seguridad privada que custodiaban algunas esquinas daban a entender que toda la riqueza se ocultaba en las viviendas y garajes. No muy lejos vivía el mismo presidente Juan Manuel Santos. Cuando la señorita Lina lo llamó, el portero vino desde lejos con un pesado llavero para dejarnos penetrar en la fortaleza.

Al día siguiente, Lina preparaba zumo de naranja y arepas quejándose de la meteorología, como si aún no se hubiera aclimatado al lugar en el que nació. En Bogotá el tiempo siempre es desapacible, no hay estaciones y las montañas son difíciles de ver. Guillem y yo pusimos la mesa y decidimos estrenar nuestro mapa como mantel. Antes de empezar a sorber nuestras tazas de tinto (café solo) nos miramos el uno al otro como si inhaláramos un aroma genuino, al más puro estilo publicitario. Más suave de lo que había imaginado y muy oscuro, el primer café colombiano que tomamos había sido recogido, secado y torrefactado por nuestros anfitriones.

Tuvimos que descender de nuevo al centro de la ciudad para acercarnos a su mayor tesoro. Esta vez, el botín estaba expuesto a todas las miradas. El Museo del Oro de Bogotá conserva cientos de piezas de oro de distintas tribus indígenas prehispánicas, y Lina, como antropóloga recién licenciada, lo recomendó como si fuera un rayo de sol entre el cielo cargado.

Es difícil dar cuenta de la variedad de estilos de los orfebres de los quimbaya, calima, tayrona, sinú, muisca, tolima o tumacos. Desde figuras humanas de hilo de oro tan pequeñas como el iris de un ojo hasta escudos y grandes coronas. Más difícil aún es imaginar aquellos pueblos, su concepto de riqueza y ofrenda. Sus ritos terroríficos, la muerte como origen de la vida. Leí: «Según antiguos mitos, en el comienzo de los tiempos unas aves negras, chamanes ancestrales, trajeron en sus picos la luz a la tierra y a los primeros clanes les entregaron sus territorios». Seres chatos o alargados, de ojos cerrados u estallando en visiones, bocas imperceptibles y leoninas. Seres geométricos o redondos como vasijas. Caciques con los brazos abiertos, brillando ante el pueblo con ojos imperecederos.

Mientras Lina dibujaba formas en su cuaderno, yo me detuve en un didáctico apartado de la exposición: sobre una sombra viril proyectada en una pared luminosa se colocó la corona, la pechera, el cinturón, las pulseras, los pendientes y la nariguera de un sacerdote imaginario. El piercing era una cenefa de oro que ocultaba por completo el espacio entre los dos pómulos e incluso, si se miraba de frente, las orejas. Imaginé la noche y las chispas de una hoguera, y una inercia me recorrió el cuerpo en forma de reverencia.

Al terminar el recorrido de la muestra, Lina y yo nos asomamos a las grandes escaleras del museo, recostadas en la barandilla de madera. Entonces me preguntó si quería saber por qué se había decantado por la antropología. Esta disciplina, dijo, se da superficialmente en el instituto como obligatoria y siempre la imparte el mismo profesor, Jorge Morales. «Este señor empieza sus clases diciendo que es verdad que los chamanes se convierten en pájaro y en jaguar. «Anótenlo en sus cuadernos», especifica». En su día, Lina sólo escribió «Pájaro, jaguar», y aún no sabe si creerlo o no. Está la historia que llevó al docente a ser quién es, «la antropología personificada en la Universidad de los Andes».

Seres chatos o alargados, de ojos cerrados u estallando en visiones, bocas imperceptibles y leoninas. Seres geométricos o redondos como vasijas

Corría 1983 cuando Jorge Morales fue a visitar la laguna de Iguaque por vez primera. Por entonces no existían los caminos actuales, por lo que decidió acompañarse de un guía, Miguel Sierra, que era buen conocedor de los alrededores de Villa de Leyva.

Iguaque es un pantano con forma de cráter. Como éste, todas estas manchas de agua de las montañas fueron receptoras de ofrendas y sacrificios humanos de los indígenas que habitaban a su alrededor. Allí se tiraba oro, piedras preciosas, y los hombres transformados en animales por el rito de la coca o el fuego navegaban por sus aguas en balsas impulsadas por otros miembros de la tribu.

Iguaque es lo que se conoce como un «lugar de poder». Lina asume que es increíble, pero asegura que a pesar de las numerosas exploraciones que se han hecho, a Iguaque no se le encuentra un fondo: «El oro son los restos, el semen del pasado. Los indígenas creían que antes los seres vivos eran de oro, y tiraban todo el que eran capaces de encontrar a la laguna para mantener el círculo de la vida, su equilibrio cósmico. Hay quien cree que Iguaque enlaza con el mar». Siento que ahora ella hace como su profesor, me pide que anote que esa magia es verdad.

Cuando Jorge Morales y Miguel Sierra se encontraban en un punto elevado y con buenas vistas de la laguna, el profesor le pidió que tomara una foto, pero el guía se negó. Así relata Morales lo que sucedió después, cuando él mismo cogió la cámara para inmortalizar el paisaje (este artículo se encuentra en Boletín del Museo del Oro, número 50, 2001):

«Maravillado por la tranquilidad y la belleza natural del sitio, y por estar en un lugar mitológico de los muiscas […] dispuse mi cámara para tomar una fotografía al lecho de agua. Pero Miguel me previno para que no lo hiciera porque a la laguna no le gustaba «que la cogieran» pues todavía estaba brava; faltaba que la amansaran. Como hice caso omiso de su advertencia, aunque sin contrariarle su punto de vista sino simplemente diciéndole que me arriesgaba porque le había tomado mucho cariño a ese sitio tan hermoso, él se retiró a unos cincuenta metros. En el preciso instante cuando obturé, comenzó a llover como una regadera sobre mi cuerpo exclusivamente. Miguel, desde su retiro, me hizo ver, con cierto alarde de sabiduría, el error de la desobediencia y el atrevimiento de mi ignorancia. Él estaba seco, a pesar de estar en la intemperie, puesto que su sitio quedó al margen de la lluvia y del regaño de la laguna».

Para el profesor Morales fue extraño, también, lo que sucedió después, cuando el experimentado guía se perdió por un sendero que él conocía al emprender el regreso: «Me culpó como responsable por haber provocado la furia de Iguaque. La laguna se estaba vengando al esconder el sendero. La situación se hizo más difícil pues luego de estar dando vueltas en el mismo lugar, decidimos abrir nosotros un camino descendiente. […] De manera inexplicable, Miguel quiso bajar por un peladero para ahorrar camino, a pesar de que a todas luces el precipicio era mortal». Morales creyó disuadirlo mostrándole que cerca había un claro por el que se podía avanzar: «Yo seguí adelante, no sin preguntarme por qué un guía de experiencia se arriesgaba a un peligro inminente».

De pronto, el profesor oyó un golpe y un grito. Continuó solo, hasta donde calculó que estaba la base del abismo. «Lo hallé inerte y con dos hilos de sangre, uno por la boca y otro nasal. Puse el filo de la navaja en su nariz para ver si la empañaba, le tomé el pulso y traté de oír el corazón: todo negativo». El profesor recogió el zurriago y el machete del guía, dispuesto a informar a la policía del accidente: «En esas, dentro de la desesperanza y la angustia, recordé que el finado Miguel me había dicho que la laguna «si no la hacía a la entrada la hacía a la salida». Efectivamente, al salir de sus dominios, él estaba muerto en plena montaña y yo terminé preso cuarenta y ocho horas en la cárcel de Arcabuco». Un clamor social encabezado por la universidad consiguió la liberación del profesor. Desde entonces Jorge Morales imparte etnografía y antropología, a caballo entre el pizarrón y el Museo del Oro, entre los restos arqueológicos palpables y el trabajo de campo en busca de relatos sobre estos encantos. Imaginé a Gabo riéndose, escondido tras alguna pared del museo. Bienvenida a Colombia, bienvenida al realismo mágico.

A la salida había oscurecido. Compramos semillas de cardamomo a un vendedor ambulante, Lina apuntó que las llaman «el Halls de los pobres». Con sólo una en la boca, un nuevo aire se instala en la nariz y en la garganta, entre el regaliz y el eucalipto. Para cuando empecé a masticarla —nunca puedo reprimirme—, Lina y Carles ya habían confirmado asistencia a la fiesta de Vivi a través del smartphone.

Primero encontramos a Anita. Estaba sentada en un banco bajo una farola, pelirroja, de melena lacia. Vestía unos pantalones bombachos y una camiseta blanca que dejaba un hombro al descubierto. Dijo que venía de una clase de improvisación en danza y que había decidido no cambiarse para la fiesta. Su sonrisa clara y desmaquillada era el principal elemento que la diferenciaba físicamente de la cantante Alaska.

Bajamos unas tres calles y esperamos en una esquina hasta que un chico detuvo su pequeñísimo coche gris justo enfrente. Era Camilo, y nos hacía gestos para que nos apresuráramos a subir al auto. Los numerosos taxis que ocupaban la calzada empezaron a pitar y él sonreía, cogiendo con fuerza el volante. Me senté sobre las rodillas de Guillem con la cabeza gacha, Lina iba sobre Anita. Camilo nos iba a indicar cuándo agacharnos para evitar a la policía.

Miré a mi alrededor: éramos seis sin contar a Helena, la hija del conductor, que observaba la escena contorsionista desde su sillita infantil. Las luces de la carretera iluminaron sus mejillas tiernas y su cabello lleno de caracoles. Tendría cuatro o cinco años. Su papá era el doble de Gastón Pauls, el estafador novato de la película argentina Nueve reinas, y era, además, un director novel que estaba por estrenar su primer corto. Helena empezó a hablar de un libro invisible que Anita estaba aplastando con su culo y que tenía la capacidad de escribirse solo y, al parecer, burlarse de los jóvenes adultos le rodeaban. La niña reía y reía. «Papi.» «Dime, mi amor.» «Que te quiero mucho, sí sí.»

Carles, que iba de copiloto, preguntó si ya le había puesto El libro de la selva a Helenita. Camilo asintió y dijo que Balú era el mayor representante de la ataraxia. Entonces apartó la cara de la carretera, encendida y traviesa, para escrutarnos: «El concepto filosófico del bienestar cuerpo-mente. Cuando Balú se rasca con la corteza del árbol, ¡eso es pura ataraxia!» Aproveché la oscuridad para sonreír con la misma fuerza con la que agarraba su reposacabezas.

La casa de Vivi también tenía seguridad privada. Bueno, un checkpoint. Estaba insertada en un conjunto de bloques rodeados por una valla a los que sólo se podía acceder con el permiso de los vigilantes que subían la barrera. Creo que yo no era la única que se sorprendió de que nos aceptaran, ya que éramos altamente sospechosos. Fue la voz aguda de Helena, y no los modales impostados de su progenitor, la que consiguió nuestro salvoconducto.

El piso se veía pequeño, acogedor, rodeado de materiales nobles, arte y tecnología. Había jóvenes charlando alrededor de unos aperitivos y una chimenea. Dos chicas estaban preparando un fuego ya que se iba a servir lomo al trapo. Eso dijo Lina. Esta vez decidí no hacerme ninguna idea al respecto.

En el suelo, tirado sobre la alfombra clara, había un joven larguísimo con una cresta, botas de rapero y una sudadera con capucha amarilla que resaltaba su piel oscura. Vivi era guapa y estilosa, llevaba una media melena corta y un vestido twist. Al poco de merodear y confabularnos para saciar el hambre a base de tostadas, Guillem y yo descubrimos que aquella era una noche especial. Un grupo de amigos se juntaba después de mucho tiempo. Nando, un gigante bonachón, nos lo contó después de acogernos en una conversación y de animarnos a zampar sin disimulo. Nos sorprendió que obviara cualquier protocolo, después supimos que también era antropólogo y que probablemente nos hubiera visto orbitar mucho rato alrededor de las salsas.

En seguida me fijé en el balconcito de fumadores. Allí se amontonaba la gente en unos tres metros cuadrados, incluido un sofá de dos plazas encajado a la perfección entre el cielo y la bulliciosa sala. Los parroquianos nos desvelaron que Nando lo había dejado todo por un amor en Madrid y que salió mal. Lejos de cualquier aprendizaje, ahora se dispone a repetir la migración sentimental a Londres.

Camilo llegó, Helenita ya se había dormido después de ver Ice Age. Él estaba contento, porque le encanta esa película. Todos empezaron a hablar de cine. Comentaban películas que yo no conocía, pero con un apasionamiento y descripción de las escenas que estuve tentada de sacar el móvil para apuntarlas. Gesticulaban, imitaban a los protagonistas, hablaban de la música casi salivando. Me hacían reír. Tuvimos que explicarle a Camilo quién era Edward Snowden porque no tiene televisión, y me di cuenta de que iba recordar todos aquellos títulos cinematográficos sin necesidad del bloc de notas virtual.

Alguien sacó una pipa y hierba y supe que los padres de Vivi estaban en casa, que de hecho tras el muro de espaldas que nos impedía ver el interior había un señor canoso y con la camisa perfectamente planchada que iba a supervisar el lomo al trapo y manejaba una espada. El humo que salía de dentro nos protegía, yo no quería salir de aquella estrechez. Samuel era poeta, Tavo diseñador, Valeria trabajaba en teatro. Nicolás parecía el alma más callejera, era medio francés e ilustrador. Ostentaba la peor situación económica de los que estaban en el balcón, todos tenían trabajo o estaban subvencionados por el ayuntamiento. La actual alcaldía de Bogotá es la que más está invirtiendo en cultura de la historia de la ciudad, y todos le animaban a presentar allí sus proyectos. «Simplemente, me niego a pintar coníferas en unas piscinas de hormigón de un parque acuático», dijo Nicolás.

Una pareja llegó a la fiesta con un fajo de libretas. Eran Catalina y Chomp, ella había ilustrado las portadas con dibujos poéticos y realistas, él, barbudo y con ojos saltones, había sido el artífice de la encuadernación. Catalina me preguntó por nuestros planes y le conté que queríamos ir a San Agustín: allí nace el río más importante de Colombia, el Magdalena, y se halla un misterioso parque arqueológico. Entre caladas me contó que allí habían lugares de poder, y que una vez ella se tumbó sobre una roca de sacrificio y que sintió cómo se le caía la cabeza. También me habló del narcoturismo, del opio. Vivi, que nos acompañaba, empezó a hablar de la crisis en Europa y del sistema capitalista. Nando dijo que había una confusión en el mundo: «Ahora están tratando de hacerse ricos sosteniblemente y no se trata de eso. Hay que ser feliz con poco, con lo que se tiene al lado». Vivi lanzó una pregunta a quienes estábamos en el fumadero, después de la cual se hizo el silencio: «¿Por qué el capitalismo es tan enganchoso? ¿Por qué las sociedades que lo conocen ya nunca pueden liberarse de él?»

Entre caladas me contó que allí había lugares de poder, y que una vez ella se tumbó sobre una roca de sacrificio y que sintió cómo se le caía la cabeza

Empezó el baile. Alguien pinchaba canciones de rock japonés de los años cincuenta y sesenta. En la cocina, un grupo numeroso creó un cóctel anaranjado con las últimas existencias de alcohol mientras Vivi encargaba una botella a domicilio. En Bogotá, a ciertas horas, es imposible encontrar una tienda donde se vendan bebidas. En el viaje que empezaba sabría que Alcohólicos Anónimos tiene muchas sedes esparcidas por el país, quizá más que nuevas iglesias evangélicas. También en aquella fiesta de jóvenes bien situados había algunos que acudieron alguna vez a la entidad.

De pronto vi que mucha gente se arremolinaba alrededor de la mesa principal aunque no quedara comida. Chomp era un gran viajero por las zonas más remotas y selváticas del país y estaba contando una historia. Una vez, cuando cruzaba una zona caliente (con presencia guerrillera), en medio de un bosque silencioso encontró un hombre que vivía solo. Estaba flaco pero le dio de comer, nunca le hablaba. Se quedó con él unos días, pero sólo lo veía de refilón; notaban su presencia por algún crujido de rama o de hojas, como si fuera un hombre muy veloz.

Chomp contaba la anécdota con la voz proyectada, con los ojos y las manos, sus cejas pobladas creaban sombra de tensión. Era un maestro cuentacuentos. Me percaté de que en mis primeras horas en el país no había dejado de escuchar a todos aquellos jóvenes cultos, humoristas, actores. Conversaban como si hubieran hecho un máster en oralidad, en aventurismo, todos acariciaban las palabras y sabían mucho más de todo que yo. Hablaban de su país como si les corriera por las venas y quisieran más.

Cuando Chomp quiso abandonar la residencia del bosque, su extraño anfitrión le pidió que se quedara. Entonces le preguntó su nombre y el hombrecillo se irguió, clavando su bastón en el suelo. Abrió sus ojos de lunático como la flor de un día: «Yo soy el Señor Colombia».

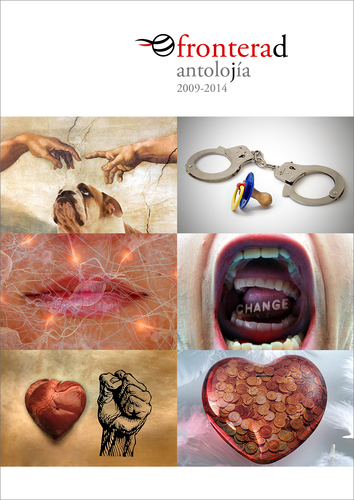

ARTÍCULO PUBLICADO EN COLABORACIÓN CON FRONTERAD Y PARTE DE SU ANTOLOJÍA (2009-2014), EN LA QUE CELEBRA SUS CINCO AÑOS DE EXISTENCIA «CONTRA EL RUIDO».

ARTÍCULO PUBLICADO EN COLABORACIÓN CON FRONTERAD Y PARTE DE SU ANTOLOJÍA (2009-2014), EN LA QUE CELEBRA SUS CINCO AÑOS DE EXISTENCIA «CONTRA EL RUIDO».

EN LA CABECERA, FOTOGRAFÍA DE UNA MINIATURA EN EL MUSEO DEL ORO DE BOGOTÁ (CC CARLOS ADAMPOL GALINDO).