Como los sabores, los colores o los aromas, los sonidos de un instrumento, una lengua extranjera o un mercado pueden hacernos viajar en el tiempo y en el espacio —de vuelta a los viajes que disfrutamos o disparados hacia los que emprenderemos—. Vivimos en entornos que suenan constantemente y paseamos por ecosistemas que tienen su lenguaje propio. Después de describirnos su primera aventura en el mundo de los viajes sonoros, Pedro Montesinos nos lleva a escuchar con atención un nuevo destino.

No me resultó fácil volver a escuchar la grabación de aquella tarde en el parque-cementerio de Eyüp, situado en la zona de influencia musulmana de la ciudad de Estambul. No terminé de encontrar la fuerza para afrontar aquel momento hasta tiempo después de mi vuelta de aquel extraordinario viaje a Turquía. Y es que la ceremonia de entierro de una persona, el ritual con el que los vivos nos despedimos de alguien que ha dejado la existencia, no resulta fácil, ni cómodo.

Con todo, llegó el momento y me predispuse a lo que ha supuesto una exploración tanto en términos personales como sociales o colectivos. Porque una vez empecé a escuchar la grabación las cosas fueron cambiando. Los detalles fueron ganando importancia con las escuchas; la confluencia de sonidos, las particularidades culturales y sociales fueron llevándome de la incomodidad inicial hacia el interés y la reflexión personal, hasta transformarse en una experiencia ilustrativa y sugerente, profunda y emocionante.

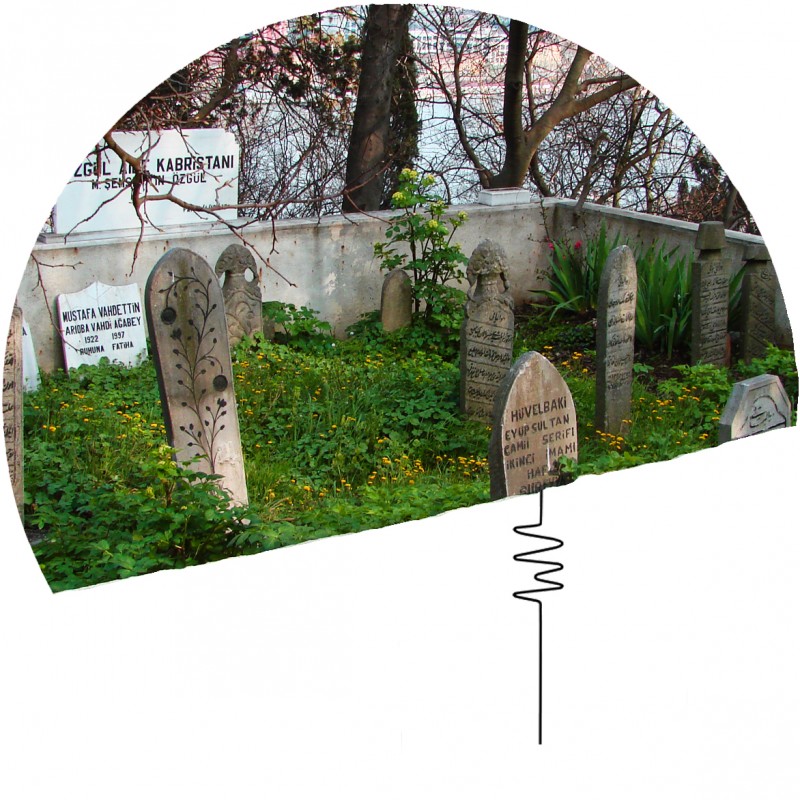

Y es que aquella tarde del mes de noviembre, en aquel parque que alterna lápidas de piedra grabada, árboles, vegetación, pájaros, motores y gentes diversas, en aquella colina, sobre la lengua de mar que se adentra en la zona de Haliç —el mítico Cuerno de Oro— y que separa la parte musulmana de Estambul de la europea, no tuve opción posible. ¿Podía dejar de grabar aquella escena cuando, micrófono en mano y grabadora en marcha, me di cuenta de lo que pasaba a mi lado? La respuesta fue sencilla: grabar primero y pensar después.

Hoy en día, algún año después, el proceso sigue vivo hasta el punto de que al escribir estas líneas sigo desvelando aspectos inadvertidos hasta ahora; continúo paladeando detalles difíciles de calibrar en el momento. Al fin y al cabo, unos y otros necesitan del sosiego que en ese momento no tenía, sobrepasado por una situación que me mantuvo todo el tiempo atrapado entre la fascinación y la incredulidad.

El cementerio de Eyüp

Hasta la zona en la que se extiende el parque-cementerio de Eyüp llegué en uno de los barcos que hacen regularmente el recorrido de la línea de Haliç. Era mediodía cuando zarpamos y desde cubierta se podía disfrutar de un cielo despejado y una brisa marina intensa pero no molesta. Tras el trayecto en el barco, subimos por las empinadas callejuelas del barrio, formado por casas de poca altura, que se extiende ladera abajo hasta el mar. Ëyup es uno de los barrios musulmanes más tradicionales de Estambul —su nombre y su carácter religioso provienen de un compañero de Mahoma enterrado aquí en el siglo VII—.

El camino nos condujo por un acceso secundario; no recuerdo una entrada propiamente dicha. Más bien me vi andando por un camino de piedras, flanqueado por dos muros de alturas diferentes y variables (bajo en el lado del mar, a veces muy alto en el lado de la montaña), rodeado de árboles que casi tapaban un cielo que empezaba a cubrirse. Caminaba aturdido por un resfriado, y no era consciente de estar entrando en uno de los lugares más interesantes de la ciudad, especialmente para sus vecinos.

En el momento en el que me dí cuenta de que estábamos adentrándonos en el cementerio, me decidí a montar el equipo sin pensarlo demasiado. Conecté el cable al micro y a la grabadora, protegí el micro con el antiviento, lo monté en su suspensión y me puse los auriculares.

Al grabar, unos primeros instantes de desorientación son habituales y es recomendable dedicar un tiempo a las comprobaciones y los ajustes —por un lado, ayuda a reorientarse y reconocer el entorno a través de los auriculares; por otro, te ahorra disgustos que pueden llegar a ser realmente desagradables y tristes—. Aquel día no estaba para muchos líos así que lo preparé todo en un momento y me lancé a grabar el paseo.

Primeros sonidos que pude identificar: la circulación de los vehículos por la carretera que pasa a los pies del la colina; los motores de turismos ligeros, pero también de vehículos pesados; pitidos de coches; silbatos. También llegaba hasta allí el grave petardeo intermitente del motor de los barcos que recorren este tramo de la lengua de mar. Más sonidos: los cantos de los pájaros, frecuentes en el parque ajardinado, con arbustos, plantas y árboles.

Las personas que fui encontrando, desde niños en visita escolar hasta familias y hombres de negocios, parejas o estudiantes, no se mostraban especialmente solemnes, ni lo afectados que podría pensarse. Allí la gente no va al cementerio exclusivamente a honrar a los muertos sino que van también a estar, a hacer esas cosas que se pueden sintetizar con la palabra «vivir»: las familias pasean, los más jóvenes aprenden geografía o historia con sus profesores, se cierran negocios, se citan los novios o pretendientes, se repasan exámenes, se contempla la imponente vista mientras se toma un té o un café.

La abuela y la nieta

Envuelto por las llamadas y vocalizaciones varias de las aves que deambulan y revolotean entre la vegetación, el siseo del viento agitando las hojas de los árboles y algún motor lejano, me crucé con dos mujeres mayores acompañadas de varios niños.

Cuando las alcancé, pude escuchar cómo una de las abuelas leía en voz alta sobre las lápidas mientras su nieta se esforzaba por repetir los sonidos que escuchaba y leía. Esos ejercicios de lectura me resultaron impresionantes y me descolocaron desde los primeros pasos. El contraste entre la ajada voz de la abuela y la ternura de la nieta y la distancia de una y otra a la tumba no me llamaron la atención más que la, para mí, impensable situación de enseñar a leer a una niña sobre una lápida. Quizás no sea algo tan extraordinario, pero me resultó una escena impactante, tierna y dolorosa a partes iguales. Vista ya con perspectiva, sirvió para introducirme en lo que me esperaba unos metros más adelante.

Un entierro junto a la terraza

Cuando todavía seguía dándole vueltas a aquella primera impresión, me vi en la terraza de un café o tetería. Se trata del Café Pierre Loti, llamado así por haber sido uno de los puntos preferidos de Estambul en las visitas del famoso viajero francés del siglo XIX. La vista sobre el mar era espectacular a pesar de que el día seguía nublándose. Allí, las conversaciones desenfadadas alternaban con los chasquidos, ubicuos y permanentes, de las cucharillas sobre los platillos de las consumiciones, al prepararlas y salir de la barra, al llegar a las mesas, al manipularlas…

En ese amasijo de conversaciones, pasos, chasquidos y rumores escuché una voz que declamaba, casi cantando. Aunque su fraseo repetitivo y monótono no hacía pensar en una celebración, precisamente. La curiosidad por identificar el origen y las circunstancias concretas de esa voz me llevó a girar la cabeza. A una cierta distancia, un grupo considerable de personas, reunidas muy juntas, asistían a un entierro. ¿Qué podía hacer?

Me instalé en las inmediaciones, sobre un muro alto a no más de quince metros de distancia del lugar en el que algunos de los asistentes participaban en el rito musulmán, echando paladas de arena sobre el féretro ya colocado en la fosa, arena que después aplanarían con suaves golpes sobre la tierra. La voz que me había atraído dominaba completamente la escena por su posición frente al féretro y por sus entonaciones y fraseos. Su oración, canto o rezo apenas se vio interrumpido por cortas y rápidas respiraciones y, ya en la parte final, por algunos «amén» que los asistentes, todos varones, proferían al unísono sin demasiado entusiasmo pero con firmeza.

No tuve la menor dificultad para realizar la grabación. El micro y el antiviento que llevaba en ese momento no eran demasiado llamativos. Unos metros antes había tenido que dejar de grabar para que unos niños jugasen a saludar al micro y a decir cosas en voz alta, pero en la ceremonia nadie me hizo el mínimo gesto de reprobación, ni parece que les importunase, ya fuera a las personas que asistían a la ceremonia, o a las que se acercaban con curiosidad a contemplar por unos instantes lo que allí acontecía.

Al principio me sentí un poco extraño. Como metiendo las narices en el dolor, en la intimidad ajena. Pero nada me hacía dejar de grabarlo; ni nada me impide ahora escucharlo, ni enseñárselo a los demás. Al revés, creo que es un buen ejercicio. Al menos a mí me ha servido para reflexionar y llegar a la conclusión de que el dolor profundo por la desaparición de alguien puede ser compartido con todo el mundo. Con todo aquel que esté dispuesto a mirar a la muerte de cara, sin importar ni edad, ni condición, ni situación.

Al final de aquel paseo, al final de aquella grabación, al final de la posterior escucha y hasta al final de este artículo, lo que resuena en mi interior es la voz de esa niña que se esfuerza en imitar y aprender los sonidos que su abuela produce al leer palabras grabadas sobre una lápida de piedra.

LA IMAGEN DE CABECERA Y LA DEL PRIMER COLLAGE SON DE DANIEL CRUZ VALLE; LA IMAGEN DEL SEGUNDO COLLAGE ES DE ALLIE CAULFIED.