«Nuestros paseos repetidos, nuestros circuitos e intentos de orientarnos —de llegar al corazón del laberinto— resultaron frustrantes. No había centro.»

Iain Sinclair, La ciudad de las desapariciones (Alpha Decay, 2015).

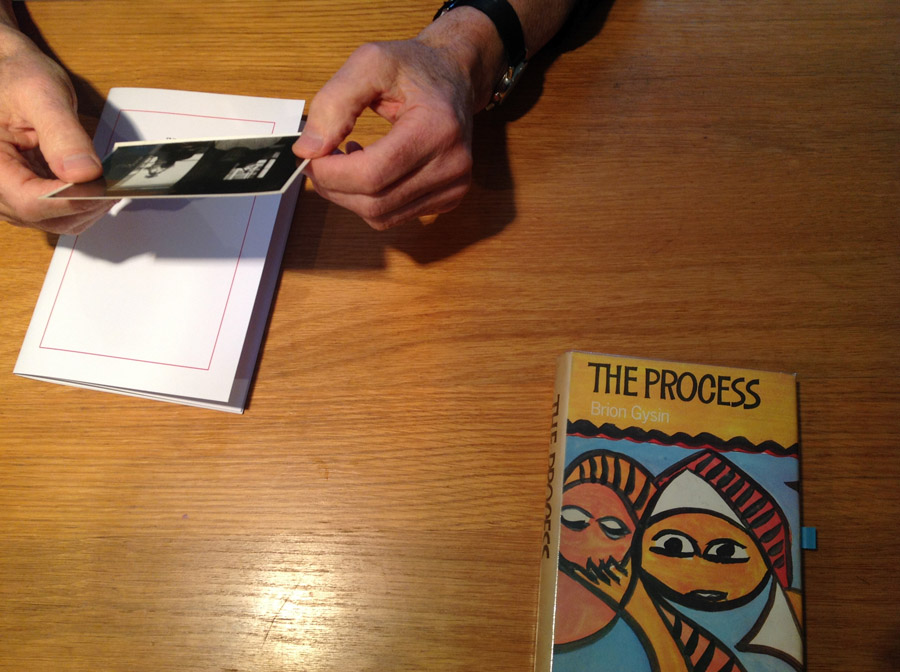

Iain Sinclair acaba de descubrir que tenía una foto original de William Burroughs. Nos encontramos en la cocina de su casa de Albion Road, en pleno corazón de Hackney, el barrio que conoce como las palmas de sus manos y como las plantas de sus pies, el observatorio periférico desde donde ha cartografiado e interpretado tanto el Londres ritual y mágico de los poetas visionarios y los años de las plagas, como el mestizo y acelerado de las autopistas y las líneas de metro y los take-away. Sentado tras la mesa de madera blanca, parece un jubilado inglés con su jardín y su ardilla parda al fondo —justo ahora salta y trepa y se esfuma—. Pero cada vez que se levanta para ir a buscar un libro, su cuerpo alto y fibroso muestra la vitalidad de quien camina en serio, todos los días del año, aunque llueva, truene, nieve o haya amenaza de atentado terrorista, en esta ciudad post-olímpica cuyas miles de grúas apuntan hacia el cielo como si reclamaran, nerviosas y ballardianas, la caída de un avión. Acaba de regresar por enésima vez con un libro en las manos. Lo abre. Ahí: el hallazgo.

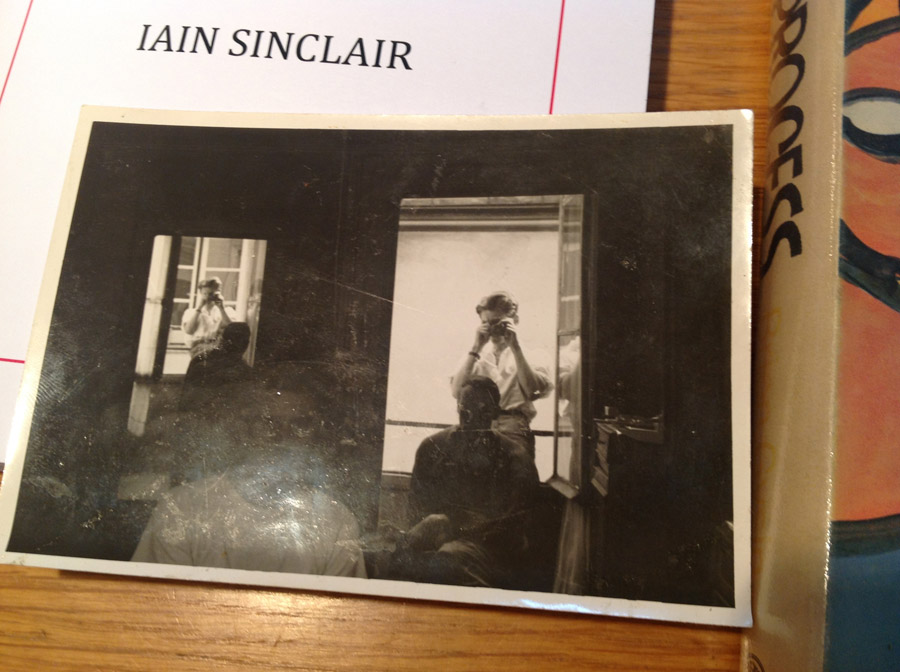

«La foto estaba en este libro.» Me lo muestra: «me lo dedicó Gysin, con quien compartimos editor, y la he encontrado porque este año ha sido su centenario y me pidieron un cut-up a partir del Times del día de su nacimiento y el del 19 de enero de este año». Al ver la foto Sinclair se acordó de que él vendió una maleta llena de fotos originales de Burroughs, en sus tiempos de librero. Una quedó atrapada en ese libro y acaba ahora de reaparecer. En ella están Burroughs y Gysin —el escritor, pintor y músico del extrarradio londinense que contribuyó a convertir Tánger en una ciudad extrema además de orientalista; el inventor de la Máquina de los Sueños, el investigador en la poesía informática, el dueño de un restaurante que fue sobre todo espacio psicodélico y relacional—. La composición de la imagen recuerda a Las Meninas: en blanco y negro, un juego de ventanas y espejos hace que el fotógrafo y el fotografiado se repitan. Quién sabe si la fotografía —a través de la ambigüedad que hay en todo desdoblamiento— no hablará en realidad de la paternidad del cut-up, esa técnica literaria que probablemente ideara Gysin —al recordar ciertos procedimientos vanguardistas sin ser consciente de que los estaba recordando—, y que Burroughs formalizó en algunas de las novelas más emblemáticas y salvajes del siglo XX.

«Empecé vendiendo unos libros que tenía, en el suelo, en Candem, y al poco tiempo impulsé un mercado, dos días por semana. La sede, digamos, la tenía aquí, en casa», me cuenta. «Vendía a bibliófilos de todo el mundo. La maleta de Burroughs, que contenía un gran collage, con un montón de imágenes encadenadas, se la vendí a un americano.» Esta casa la compró por cuatro cuartos hace cuarenta años. Ahora cuesta unos dos millones de libras. «Posiblemente fuera la primera en construirse», me cuenta, «en el transcurso de unas obras hayamos unos restos extraños, al parecer aquí había un taller de manufactura de ladrillos». Fue la sede de su librería y de su editorial: aún guarda en un cuarto, atiborrado de trastos y de cajas, los restos de aquella época. Los veo cuando salimos de la casa. Es un archivo a la espera de ser revelado. Una psicogeografía que fue red de paseos y algún día se convertirá en un mapa, no sólo de Londres, también de varias ramificaciones de la contracultura internacional.

Paseo

En la puerta de su casa me dice que para él cada caminata es una historia y que no sabe caminar sin desvíos. De modo que enseguida abandonamos Albion Road y nos deslizamos por calles laterales, sin glamur, en cuyas viviendas sociales hay tendidas alfombras y pañuelos con estampados de dioses indios, cuerpos de elefante en posición de loto, cenefas desteñidas. No para de leer las paredes, los topónimos, la publicidad. «Expulsaron a los habitantes legítimos de esta zona, derribaron sus casas proletarias, construyeron esos bloques de edificios que ignoran su origen homicida, sin raíces en el territorio», dice. Y hace que me fije en los carteles de las promociones en venta: fotos de la estación de tren cercana, de los jardines interiores de acceso privado, de todo aquello que los separa radicalmente del barrio, del territorio. «Son comercialmente atractivas porque están bien aisladas y bien conectadas, porque te permiten salir rápidamente de aquí».

No sabe caminar sin leer, tanto la superficie como su reverso. Una vez caminó con un zahorí por Hackney para buscar el curso del río perdido, de las aguas que describió William Blake en Jerusalén. Las encontró. La rama tembló. La energía sigue fluyendo, bajo el peso de su destierro. Uno puede sentirla: emana de los pies de Iain Sinclair, sube por sus piernas, se te contagia como risa histérica, como si un único individuo pudiera poner en jaque con sus movimientos laterales el discurso oficial de toda una ciudad megalómana.

En la película Smoke un personaje realiza cada día la misma foto a la misma hora en la misma esquina de Brooklyn, registrando así la vida, el tiempo, la muerte de sus vecinos y de los transeúntes cotidianos. Sinclair sale a pasear todas las mañanas por el barrio, por London Fields, repitiendo milimétricamente la misma ruta, antes de ponerse a trabajar: «Me permite mantenerme en forma, que ya he pasado de los 70, entrar en el tiempo que haga ese día, y fijarme en los pequeños cambios de esa parte de la ciudad». Durante años se encontró al mismo hombre con el mismo perro en el mismo banco del mismo parque. Un día, no estaba. Ni el siguiente. Poco después, alguien colocó una placa que lo sigue recordando. La caminata de las tardes, en cambio, es siempre distinta. A veces termina lejos y vuelve en tren. Otras, se pierde: «Es imposible conocer realmente Londres, yo conozco bastante bien algunas de sus partes, pero el conjunto es… Imposible».

El canal es precioso a la luz que atardece: las nubes, tan densas, tan pesadas, se reflejan en las aguas con la consistencia del chapoteo. Hay un par de barcos amarrados. Lo bordeamos algunos metros, pero tras atravesarlo por New Road, seguimos por una calle lateral: «Durante décadas caminé por la orilla de los canales, pero ahora es imposible, porque tienes que pelearte con los ciclistas y los patinadores». Como la mayoría de las ciudades del mundo, Londres ha idealizado las ruedas sin motor, con carriles para bicicletas y campañas de promoción de transportes no contaminantes, olvidando al peatón. Empeñado en caminar, Sinclair ha desafiado todas las lógicas del transporte en vehículo: en Lights Out for the Territory inventó nueve rutas a pie por la capital para buscar en ella sus patrones ocultos; en London Orbital caminó por sus orillas la M25, carretera urbana hacia la nada, vía en loop enloquecido, para rastrear los restos de los pueblos desaparecidos y de las vidas interrumpidas por ese scalextric de velocidad y asfalto; y en London Overground caminó 56 kilómetros en un día entre las distintas paradas de la línea naranja de tren urbano.

«Hice tres viajes para preparar la caminata de London Overground, que sí dura una única jornada, y en la que me acompañó el cineasta John Rogers», me cuenta mientras bajamos las escaleras de la Old Street Station, «pero después hicimos el viaje a la inversa, porque tuvo un accidente, un accidente brutal, en moto, y quería exorcizar ese dolor con una caminata nocturna». Y caminar de noche volvió a parecerle un fenómeno totalmente distinto a hacerlo de día: «De día te paras en un café, entras en una librería, compras un libro, te sientas en un banco, hay gente siempre más o menos cerca; de noche, en cambio, todo está tranquilo, a veces muerto, es como navegar por lo que la ciudad sueña».

En los pasajes subterráneos de la estación, después de una floristería y de un local de crepes, está Camden Lock Books, cuyo dueño era uno de los libreros del Candem Passage de los viejos y buenos tiempos. Mientras Sinclair compra la reciente edición en inglés de La Universidad Desconocida de Roberto Bolaño, yo hojeo una breve monografía que hizo sobre Crash, la película de David Cronenberg basada en una obra de J. G. Ballard. Para Sinclair, Ballard y Michael Moorcock son los grandes narradores de la metrópolis contemporánea. Mientras que Martin Amis y sus adláteres narraban Londres desde el realismo literario con elementos modernistas, los contraculturales como Ballard, Moorcock, Alan Moore o el propio Sinclair lo hacían desde la mezcla loca de todo tipo de estilos y lenguajes. Los proyectos de Sinclair casi siempre hacen dialogar la literatura psicogeográfica de extirpe visionaria con el cine documental. Ballard recurre por igual a la ciencia-ficción y a la ciencia forense. Moorcock es sobre todo conocido por sus sagas de magia y espadas demonio, pero Londres es una presencia constante en su narrativa, como demuestra Mother London —donde la ciudad es contada por pacientes mentales— o la serie de Cornelius —que pese a ubicarse en un multiverso, visita recurrentemente barrios como Notting Hill Gate o Ladbroke Grove—. Moore revolucionó el cómic de superhéroes, creó por entregas algunas de las primeras novelas gráficas y llevó hasta sus últimas consecuencias narrativas uno de los ensayos seminales de Sinclair, «Nicholas Hawskmoor, sus iglesias» —Calor de Lud, Fire Drill, 2016—, explorando la ciudad ritual en los tiempos de Jack el Destripador —en esa obra maestra, dibujada por Eddie Campbell, que es From Hell—. Todos ellos han coincidido en exposiciones e instalaciones donde la literatura, el cine, el videoarte, el cómic o la performance convivían sin fronteras artificiales.

Salimos de la librería cargados de libros. Por City Road alcanzamos nuestro destino: Bunhill Fields. Me cuenta Sinclair que el cementerio dejó recientemente de ser un lugar secreto, al abrirse a este barrio cada vez más aburguesado. Las madres pasan con sus hijos; y los ejecutivos con sus móviles; y las chicas con sus perros; y los adolescentes con sus monopatines. Pero no hay turistas. No está en los circuitos. Como si el turismo castigara a Daniel Defoe y a William Blake como lo hicieron sus contemporáneos: por no pertenecer a la religión oficial, exiliados. «Nadie repara en el monolito de Defoe, pero en cambio siempre hay peregrinos que dejan su ofrenda frente a la lápida de Blake, que es su tumba, porque ahora sabemos que fue enterrado allí, bajo aquellos árboles, junto a otras once personas.»

La luz magnética de la tarde se filtra entre la maraña arbórea. Un hombre duerme en un banco y cinco muchachos bromean con los monopatines apoyados en el muro y en el suelo. Más allá asoma el campanario de una de las iglesias de Hawksmoor. Muy cerca de estas tumbas tenía Shakespeare un teatro. Estamos fuera de las murallas antiguas, en la zona de los burdeles, de los hospitales, de la diversión, de los muertos incómodos. Siete palomas gordas descansan sobre la tumba de John Bunyan, el predicador peregrino. Hay una medalla en el lateral. Lo muestra apoyándose en un bastón, avanzando a duras penas, literalmente aplastado por el peso de su mochila.

«Me identifico con esa imagen», me dice Sinclair con la bolsa de papel de Candem Lock Books, «siempre caminando con la carga de los libros». De la literatura. «¿Este es el centro mágico de la ciudad?», le pregunto. «Ya no, dejó de serlo, ahora es demasiado evidente, demasiado visible». «¿Y cuál sería el nuevo centro?», insisto. «Lo estoy buscando… Tal vez lo cuente en un libro futuro.»

Taxi

«En mi próximo libro me despediré de Londres: se titulará London Final», me confiesa Iain Sinclair mi última noche en la metrópolis caníbal, mientras el taxi abandona el lujo del centro y se va introduciendo en la periferia que todo lo circunda: «Después me iré a Perú, a seguir los pasos de mi bisabuelo, que se fue allí a probar fortuna y que escribía con un estilo muy parecido al mío».

No tomé notas de esa conversación. Habíamos bebido bastante vino. Quizá no fuera su bisabuelo, sino su tatarabuelo. Tal vez lo soñara. No le voy a enviar un email para tratar de aclararlo: él no lo haría. Pero de ser cierto, ese viaje a América del Sur será una continuación lógica de American Smoke (Alpha Decay, 2016), su viaje por los Estados Unidos siguiendo el rastro de la Generación Beat. Porque Sinclair abandona su territorio habitual, su Londres infinita, para visitar los espacios donde Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs o Gregory Corso continuaron la tradición visionaria de William Blake y el nomadismo de John Bunyan. Las rutas del Nuevo Mundo donde el Viejo continuó teniendo sentido.

Me lo imagino en el avión transatlántico. En Lima. En un coche alquilado o en autocares nocturnos. La cordillera a lo lejos, como un telón o una amenaza. Me lo imagino caminando por pueblos andinos. No se conecta con el móvil, no usa el GPS, nunca está geolocalizado. Me lo imagino perdiéndose: viajando al final de su propia luz. Dice Ósip Mandelshtam que Dante imaginó un Infierno con callejones y escaleras, totalmente urbano, porque proyectó en él la Florencia que lo había exiliado. Me imagino a Sinclair caminando por mercados indígenas y por ruinas incas como por Londres, sin parar de desviarse, sin parar de leer.