«La soledad me obliga a enfrentarme cara a cara conmigo mismo.» Así describe el escritor leonés Julio Llamazares, en su novela La lluvia amarilla, el sentimiento más intrínseco y personal del último habitante del pueblo de Ainielle, en Huesca (Aragón). Este es un personaje ficticio, aunque no así sus emociones, basadas en hechos reales y muy cercanas a lo que vivimos durante cuatro intensos días en Sobrepuerto, uno de los lugares más desolados, silenciosos y desamparados del Pirineo aragonés, al noreste de la península ibérica.

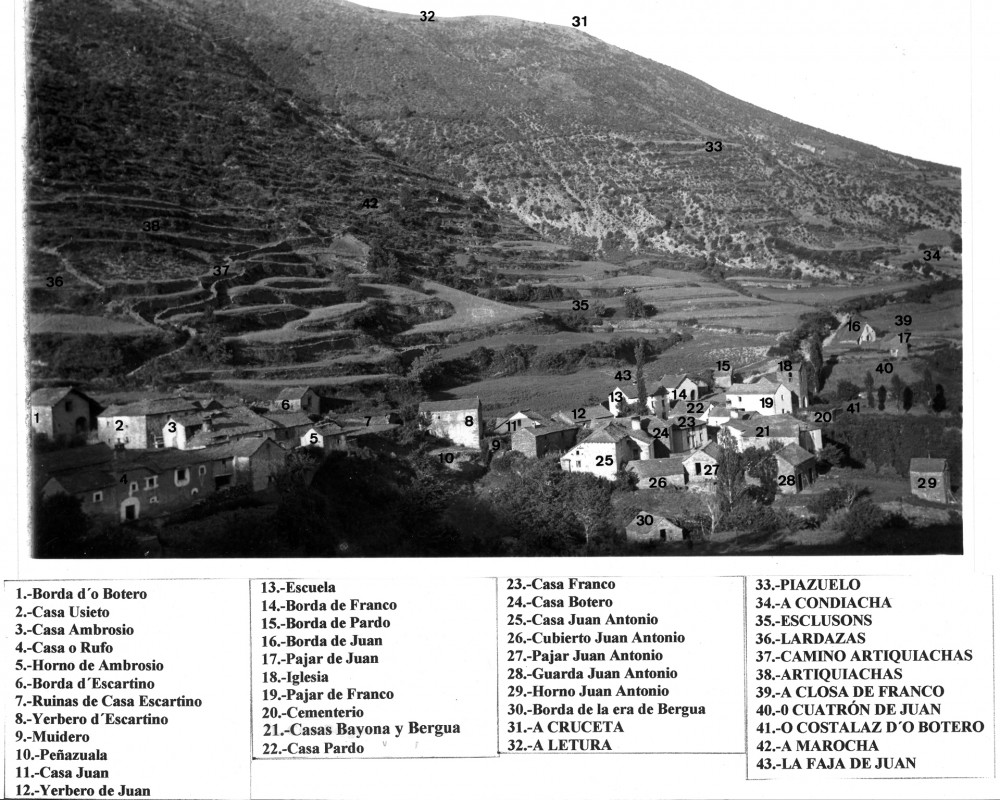

Estamos dispuestos. Queremos respirar la sensación de vivir y caminar como antaño en esa región cuando Ainielle y todos los pueblos de su alrededor —a saber: Escartín, Cillas y Cortillas, entre más de cien de toda la provincia aragonesa— estaban plenos de vida y se accedía a ellos en mula o andando.

Ahora están deshabitados y «todo el mundo llega en coche por sus pistas», nos comenta Santiago Villacampa, de 81 años, vecino y dueño del bar Santa Orosia. Un mesón lleno de recuerdos y en el que «lo mismo se cuelga un calendario de pared con la foto de la Virgen del Pilar, como la de una chica semidesnuda de la revista Interviú», confiesa Villacampa en Yebra de Basa, el inicio de nuestra ruta.

[su_vimeo url=»https://vimeo.com/110348033″]

Dos mulas salerosas

Un camino pedregoso y abrupto nos recibe en nuestra primera jornada de Sobrepuerto. Al fondo, y no muy lejano, el monte Oturia con sus casi dos mil metros de altitud que nos espera para ser ascendido en la mañana siguiente. En sus faldas, el campamento rigurosamente vigilado por dos mulas adultas —Paloma, la blanca y Peregrina, la marrón— que pacen tranquilamente y que serán las que nos acompañen durante todo nuestro viaje como portadoras, como hacían sus antecesoras cuando los pueblos de este territorio estaban habitados.

Ellas —las mulas— no son mañas, no son autóctonas: son sevillanas, de Andalucía, al sur de España, pero deambulan por estos lares con mucho arte, como si llevaran zapatos de tacón. De hecho «les hemos cambiado esta semana las herraduras para que se agarren mejor al terreno», puntualiza Kike, uno de sus cuidadores y guía de montaña, y que no nos llega a confesar cuál de las dos es su preferida, si bien observamos que se le cambia la cara al dar de comer todas las tardes a Paloma (su Palomita), tras montar nuestro campamento.

Un refugio, nuestro hogar ambulante durante cuatro días, que nos aguarda en un espacio en donde todos los años, desde hace varios siglos, se produce una romería que une a los habitantes de los pueblos limítrofes: la romería de Santa Orosia.

La procesión de los endemoniados

Santa Orosia, la patrona de Jaca, una de las ciudades más cercanas a Sobrepuerto, celebra su festividad el 25 de junio. Su reliquia (un cráneo; según la leyenda fue decapitada por un soldado romano) se conserva en Yebra de Basa, en la iglesia del mismo nombre que la Santa y fechada en el siglo XVII pese a su estructura exterior de estilo románico.

El resto de las ermitas que se visitan en esta procesión (Santa Bárbara, San Blas y San Cornelio) están emplazadas en un camino estrecho, en una faja, al borde de un precipicio en donde parece casi imposible de imaginar que se realizara —se realice— la peregrinación con la Santa al hombro.

«Antes resultaba una procesión de endemoniados», nos explica Enrique Satué acompañándonos durante nuestro camino por Sobrepuerto. «La comitiva siempre llevaba en primer lugar a los enfermos mentales, porque se pensaba que eran poseídos y, claro, esto, junto con las velas, la iluminación de las cámaras antiguas de esa época y la cabeza de la Santa, dejaba unas instantáneas de la romería…», aclara Satué con un acento de Huesca muy marcado. Satué es profesor, doctor en Geografía e Historia y uno de los etnógrafos del Pirineo aragonés que, probablemente, más ha estudiado el comportamiento y las costumbres de los oscenses que vivían en esta comarca. Su madre nació en Ainielle y su padre en Escartín, dos de los pueblos hoy inertes.

Como inertes nos sentimos esta primera noche al regresar a nuestro alojamiento improvisado en medio de la nada, sabiendo que la fortuna va a ser una compañera más de ruta. La visión de un treparriscos (Tichodroma muraria, con plumaje mezcla de carmesí, gris y negro) al lado de la iglesia de Santa Orosia «es un símbolo de buena suerte», manifiesta Kike durante esa tarde. Eso sí, pese a ser los primeros días del otoño, el frío y el rocío de la noche empiezan a caer sobre nuestras tiendas de campaña.

El silencio del crepúsculo y esa sensación de soledad nos empiezan a envolver. Ellos también se van a convertir, desde ahora, en nuestros más fieles compañeros de viaje.

El mirador de Sobrepuerto

La oscuridad y la madrugada. Hay que levantarse. Queremos ver el amanecer desde el monte Oturia, a casi dos mil metros de altitud, para observar Sobrepuerto desde una de las mejores vistas de la zona. La humedad, la niebla y el frío se nos unen. El silencio de cada uno nos escolta.

«El vacío que esconden tras sus párpados los ojos de los muertos», puntualiza Llamazares. Nosotros no estamos muertos, pero nuestras pupilas son casi como las de los fallecidos. Sólo vemos nuestros pies y, a un palmo, a nuestro compañero, poco más, es como si hubiera un vacío, la nada, el silencio, nuestra soledad… Hasta que de repente, el negro del cielo se transforma en un azul sombrío que ilumina tímidamente el rocío. La niebla turbia nuestra visión y empieza a bajar.

Nosotros seguimos subiendo. Se hace más duro, más abrupto, no hay camino, no hay donde apoyarse. Muy poco a poco la respiración se hace fuerte y el latido del corazón también. El sentido del oído —hasta ahora casi el único protagonista— es sustituido por el de la vista, y una luz que poco a poco evoluciona desde el gris al violeta, al naranja y después al amarillo comienza a iluminar esas pupilas que hasta entonces parecían muertas. Hemos llegado a la cima.

El silencio del crepúsculo y esa sensación de soledad nos empiezan a envolver. Ellos también se van a convertir, desde ahora, en nuestros más fieles compañeros de viaje

Estamos en lo más alto del Oturia. Por debajo, a nuestros pies, empieza a alumbrarse todo Sobrepuerto. Ahora ya tenemos la perspectiva para empezar a andar.

El camino

Duro, muy duro se nos hace el arranque de la jornada. Sólo pensamos en cómo podrían vivir en esas aldeas décadas atrás, sin infraestructura de agua corriente o electricidad, con un clima tan áspero y, muchas veces, con caminos escarpados cortados por la nieve. Hoy hay suerte, ya nos lo aventuró el treparriscos, tenemos sol y más de 15 kilómetros por delante hasta el siguiente hito.

Una distancia que en idioma montañero —como bien nos aclara siempre Alberto, nuestro biólogo en ruta— se traduce en un «está aquí al lado», «no está lejos», «es un rato» o «no es complicado». Ahora empezamos a entender que aquí la gente está hecha de otra pasta, es de otra madera.

El sol, a veces, es bueno para caminar, pero cuando ahora el calor aprieta tenemos que concentrarnos en nuestras pisadas, nuestra respiración y, para relajar la mente, observar el paisaje. El horizonte está lleno de hayas verdes tornando poco a poco en anaranjadas, casi de amarillo otoñal; cruzamos ríos; hay una fauna compuesta en su mayoría por vacas que cortan el paso, pisadas de jabalí y una flora con variadas especies de moras y setas, que bien convertimos en aperitivo de cada cena al terminar de montar el campamento.

«Era el río, el bramido de la nieve al derretirse, (…) y barrancos que llegan hasta Ainielle. Era el agua, la muerte del invierno, el resurgir del sol y de la vida después de tantos meses sepultados por el hielo»

La lluvia amarilla, Julio Llamazares.

Seguimos siendo afortunados, cada vez hay menos lugares en los que el silencio sea el ruido de la naturaleza.

Horas más tarde, estamos agotados y sólo llevamos la mitad de la etapa del día. Cuestas, desniveles, cansancio y la soledad de cada uno en la misma senda. No nos cruzamos con nadie, salvo con algún matrimonio concentrado en buscar hongos. El fatigoso día no nos deja hablar, excepto en alguna parada hecha para el descanso.

Tras más de siete horas de marcha, montamos el campamento de nuevo. Estamos al lado de Ainielle, uno de nuestros destinos de este viaje, uno de los cientos de pueblos abandonados en Huesca, uno de los lugares donde el silencio y la soledad siguen siendo los protagonistas.

Ainielle y Escartín

«El silencio sepultará las casas», narra Julio Llamazares en La lluvia amarilla para describir lo que queda de Ainielle años después de su abandono: «edificios enteros arrodillados como reses, (…) invasión de las ortigas (…) y una lluvia que oxida (amarillea) y destruye».

Hoy prácticamente no queda nada de lo que fueron estas aldeas, siendo abandonadas —que no olvidadas— por completo, tanto que pasear por ellas es sentirte como un explorador que encuentra un tesoro en medio de la selva, devorado por ésta. Es increíble ver cómo la naturaleza es más potente de lo que pensamos (le ayudaron los saqueos en décadas posteriores). La sensación que uno experimenta al llegar a un lugar tan profundo, sombrío y dejado entre dos montes es, más que de tristeza, «de respeto», como bien nos explica Enrique, nuestro etnógrafo, con unos ojos un tanto enturbiados al llegar a lo que fue la casa de su madre, hoy hecha pedazos.

EL RECUERDO DE AINIELLE EN LA LLUVIA AMARILLA

[su_vimeo url=»https://vimeo.com/110342894″]

Estas villas tuvieron una enorme vida desde que se fundaron en el siglo XI hasta un momento entre los años cincuenta y sesenta del siglo XX. Desde esta década clave hasta el momento en que José del Rufo se convierte en el último habitante de Ainielle, los pueblos caen en el desamparo por dos motivos.

El primero tiene que ver con el momento posterior a la Guerra Civil española, «cuando muchos de los que sirvieron como militares en Barcelona vieron que había otra vida diferente con más comodidades, con coches, casas propias con infraestructura», relata Enrique. Y el segundo, con la compra del Patrimonio Forestal, cuando se empezaron a realizar pantanos en los alrededores y «era necesario repoblar las zonas colindantes», antes campos de cultivo de cereales, principalmente, y hoy llenos de pinos o de algún peral residual que nos alimenta por la mañana. «Así se evitarían desbordes en el pantano cuando hubiera una lluvia fuerte», añade el profesor.

La vida era muy diferente en estas aldeas. «El médico a veces no llegaba porque la nieve había sepultado el camino, así que se tenían curanderas que usaban las plantas de alrededor para sanar», señala Enrique. «Se vivía de la autosuficiencia y del no gastar, a veces subía algún armero que hacía trueque con pieles, mantas…» agrega. «Como mucho en cada pueblo había unas quince casas y una de las más importantes era la escuela».

«Se vivía de no gastar, era una economía de supervivencia. Se articulaba el trabajo con las fiestas para salir adelante»

Enrique Satué

«El silencio sepultará las casas (…) edificios enteros arrodillados como reses, (…) invasión de las ortigas (…) y una lluvia que oxida (amarillea) y destruye».

Julio Llamazares, La lluvia amarilla

Hablamos de pueblos que, en el caso de Ainielle, no superaban los cincuenta habitantes en 1950, según cifras recogidas en el ensayo Ainielle: la memoria amarilla (2003), de Satué, y que presenciaron historias variadas que nos hacen entender más la forma de vivir en un lugar tan apartado del resto de localidades y con ese clima tan frío.

Uno de los relatos pertenece a una de las tías del propio Satué —la tía Carmen— que durante la Guerra Civil española (1936-1939) es llevada a Barcelona para servir en una casa. Allí conoce los beneficios y comodidades de vivir en una ciudad, pero cuando fallece su madre tiene que dejarlo todo y volver a Ainielle para seguir llevando la casa y ser la heredera. «Es la vida… y mi tía tiene las puertas del cielo abiertas, seguro», apunta el historiador.

Algo parecido le sucedió a una de las maestras de Escartín, otro de los pueblos abandonados a un rato de Ainielle, pero mejor conservado que éste dada la altura de su situación y la menor humedad. «Cuando la maestra (proveniente de otras regiones sin nada que ver con Sobrepuerto) llegó a Escartín, empezó a escribir en una de las paredes de la escuela suplicando y rogando para marcharse», puntualiza el antropólogo. «Dios mío cuándo saldré de aquí», subrayaba en una de las tapias. Años más tarde consiguió una plaza en su ciudad natal, pero la maestra, después de mucho tiempo, decidió quedarse en Escartín. Hoy, ese tabique yace en el suelo derrumbado por el paso del tiempo.

En Escartín pasamos ya nuestra última noche en Sobrepuerto, durmiendo en lo que antes era la plaza principal del pueblo, con unas vistas espectaculares en lo alto de la colina y una temperatura perfecta. Seguimos con suerte.

Rompiendo el silencio

Durante la última mañana, antes de partir en dirección a Bergua, nos vienen a la cabeza las palabras iniciales de Santiago en el bar de Yebra de Basa. «Antes era más bonito, más alegre que ahora, había más sociedad, la gente se ayudaba más», refiriéndose a cómo se vivía en los pueblos de Sobrepuerto.

Y puede que, a pesar del clima, de la poca infraestructura, del aislamiento, sí que hubiera una sensación de bienestar, de compartir en la montaña. Como nosotros colaborábamos a diario en la comida (con las setas encontradas), los desayunos, las cenas, el montaje del campamento… Para crear esa sensación de familia durante los cuatro días. Puede que aquí al lado —en Sobrepuerto— se mirara más por el otro, algo que hoy, el día a día, las prisas y el estrés de las grandes ciudades han sepultado, como la naturaleza sepultó a algunos de los pueblos oscenses en los Pirineos. Quizá sea eso lo que atrapó a la maestra en Escartín y a la tía Carmen en Ainielle, o quizá fuera el silencio y la soledad, nuestras otras camaradas de ruta. Quién sabe.

Llegamos a Fiscal, el final de nuestro viaje. Un pueblo habitado, cosmopolita. Carreteras asfaltadas. De repente, el ruido ensordecedor del tubo de escape de una moto, más estruendo —nos hemos desacostumbrado— y varias personas mirándonos con caras raras.

Llevamos cuatro días sin ver gente y sin tener un espejo en el que mirarnos. Puede ser éste el motivo. Me giro y detrás no hay nadie. El silencio y la soledad han desaparecido.

«La soledad de Sobrepuerto» es una producción de Altaïr Magazine realizada por Bárbara M. Díez y Paty Godoy con la colaboración de Trekking Mule.

[su_divider top=»no» style=»dotted» divider_color=»#c31111″ size=»8″]

[su_service title=»¿Qué se siente durmiendo entre las montañas y las estrellas?» icon=»icon: plane» icon_color=»#cc3133″ size=»60″]Si quieres conocer la naturaleza y la realidad de la trashumancia del Pirineo aragonés en un viaje único, Altaïr Viajes puede hacerlo posible. Consulta toda la información aquí[/su_service].

[su_divider top=»no» style=»dotted» divider_color=»#c31111″ size=»8″]