Años de poner el cuerpo, de actuar, de hacer periodismo, de performear y de sentarme a escribir, pero nunca de esta forma, con esta hondura vincular. Algo se cristalizó en mí y me impulsó a presentar Los trabajos y los días en la tercera edición de la Bienal de la Performance, que se llevó a cabo en Buenos Aires. El título viene del célebre poema de Hesíodo que gira en torno a la premisa de que el trabajo es, al revés del ocio, el destino universal del hombre.

Guiado espiritualmente por dos versos de Alejandra Pizarnik —«que tu cuerpo sea siempre / un amado espacio de revelaciones»—, encarné durante una semana siete trabajos precarizados de calle. Fui pegador clandestino de afiches, arbolito, lustrabotas, reciclador urbano, paseador de perros, vendedor ambulante y repartidor a domicilio.

Como el célebre poema de Hesíodo: el trabajo es, al revés del ocio, el destino universal del hombre.

En primer lugar, conocí a los trabajadores que ejecutan esas tareas informales, mal pagadas, invisibles, urgentes, inestables, poco o nulamente reguladas y privadas de decenas de derechos. En segundo lugar, ellos aceptaron que me pusiera en su piel sin necesidad de caracterizaciones y que llevara a cabo, con su guía, cada trabajo. Por último escribí, al término de la jornada, una bitácora de esas experiencias transformadoras cuyos efectos sigo decantando. A continuación, un resumen del peculiar diario de viaje.

DOMINGO 19 de mayo — pegador clandestino de afiches (Villa Crespo y Colegiales) de 22h. a 03h.

Mezclo harina, sal y vinagre en un balde vacío hasta lograr una pasta uniforme que vierto en una olla con agua hirviendo. Espero a que salgan burbujas, retiro del fuego, revuelvo. Echo cada ollada de engrudo en el balde, pero me quedo sin lugar donde preparar la pasta. Mi cocina es una trinchera y la tarea me lleva horas. Cargo los afiches que anuncian mi propia performance en una bolsa al hombro, además del engrudo en el pesadísimo balde y un cepillo.

Son las diez de la noche. La ciudad parece un escenario al que no llegaron los actores. En la esquina de Córdoba y Bonpland pego el primer afiche con torpeza. El segundo, sobre un cartel de la película Aladdín: hundo el cepillo en el engrudo caliente, embadurno la superficie, estiro el papel y lo aliso con intensidad mirando por las dudas a ambos costados. Si voy a hacer esto, pienso, lo haré a fondo. Estampo carteles en cualquier lado, menos en árboles y en casas que están o parecen habitadas. Los vecinos que pasean sus mascotas no se inmutan al verme en acción. No hace frío. Lo más incómodo es cargar el balde, que cambio de mano para equilibrar esfuerzos. La noche será larga. A medida que avanzo en la labor, los dedos de la mano derecha, con los que maniobro el cepillo, se petrifican por el engrudo. Me duelen los nudillos, que raspan la manija del cepillo. Pasa un móvil policial y me hago el distraído.

Quedo un rato solo pegando en silencio. La luz de la ciudad es biliosa. Aparece un espectador con el celular en la mano. Venía siguiendo mi ubicación en la app que comparte mis rutas cada día hasta que dio conmigo. Caminamos sin decir nada. Me gusta la compañía. Le pego un afiche a la cara de Messi en otro afiche y el repentino espectador suelta una carcajada.

¿Adónde están los pegadores clandestinos de afiches? Los «legales» merodean porque veo carteles con la cola chorreante. Otros interrogantes mientras avanzo, mudo: ¿qué es actuar?, ¿quién ve esto?, ¿está mal que vuelva a mi cama caliente? Integro, aflojo, disuelvo, comparto. «Dejar la pose», leo en un stencil cerca de la Plaza Mafalda. No sé cuánto gana un afichero clandestino ni cuánto tiempo trabaja, pero la tarea es ilegal —¿habrá algún arreglo para «liberar» la zona?— y quien la hace se juega la piel.

Son las dos de la mañana cuando me quedo sin afiches. En el cruce de Olleros y Martínez freno a descansar. Quisiera ir al baño, pero no tengo dónde. Pasa otro móvil. El policía al volante quiere saber qué hago acá parado, qué hay en el balde. «Engrudo», le digo, y sigue de largo.

LUNES 20 DE MAYO — arbolito (calle Florida), de 10h. a 18 h.

Me despierto a las ocho con engrudo en las manos. Dormí poco y me tiemblan los brazos, pero salto de la cama. Días atrás caminando por Florida abordé a Gonzalo. Le conté mi plan de hacer su trabajo y me llevó con Franco, el «patrón». Los nombres de las personas de esta bitácora son inventados; de otro modo, correrían riesgos. Detrás de los arbolitos hay un bosque oscuro. En su local de una galería cercana, Franco me explicó que también fue arbolito y que deberé trabajar solo porque los clientes se asustan. «Esto es plata, pero no hay delito: no te pueden detener por decir ‘cambio’ en la calle o pactar algo con otra persona», agregó.

Hace frío, anuncian lluvia. Son las diez y el Microcentro es una contradicción de piernas furiosas, caras soñolientas. Franco me planta en una zona de cinco metros, dice «ésta es tu oficina» y me entrega los números del día. Me muevo entre el «techo» —lo que un mayorista le paga a él— y el «piso» —cincuenta centavos arriba del banco— y divido la ganancia a medias con el patrón. Aparece Gonzalo, me cuenta que en este trabajo la plata es menos importante que la confianza y la intuición.

Dos fórmulas: gritar «cambio» u optar por un misterioso juego de miradas. Empiezo proyectando la voz. En un momento me acerco a preguntarle algo a Gonzalo y hablamos de que enviudó dos veces, que vive con sus cuatro hijos en una pensión, que gana entre doce y quince lucas por mes (unos 230 €), que no le alcanza, que no encuentra otros horizontes laborales, que con fe «todo se logra» y que hay que estar. Qué difícil es estar acá, pienso: hasta diez horas de pie a la caza de un mango, de lunes a sábados. Exclamo «troco, exchange, cambio» cuando me sorprende por la espalda un barrendero que me pide la cotización para cien reales. «Diez y medio», contesto con aplomo. Acepta. Encaramos hacia el local, donde se realiza la operación que Franco registra en un cuaderno. Las doce del mediodía y perdí mi virginidad arbolística.

La experiencia progresa. Siempre por detrás, como si me espiaran, aparecen un brasileño de Recife (100 reales), una elegante cordobesa (200 dólares), un brasileño de Minas (200 reales), un pelado con bigotes teñidos (600 dólares, pero la operación se cae) y, por último, después de que almuerce de pie tres empanadas por 60 pesos (un euro) y soporte miradas de desdén, Keith, un azafato italiano (100 €) que me invita a tomar un café.

Pasa un conocido, al verme gritando me estudia con cara de pasmo y ¡no me saluda! A las cuatro se me estampilla un poli. Pauso mi mantra esperando que se vaya, pero sigue ahí. Siento el cansancio en las piernas, la cadera, las cuerdas vocales. Gonzalo lo percibe y viene a decirme que siempre llega a la pensión abatido, con dolores en el cuerpo.

Como el poli no se mueve, voy al local para saber cómo actuar en casos así. Franco me invita a sentarme y descansar. Tomando mate charlamos del trabajo callejero, de la irritación de los porteños, de cómo nos ningunean los peatones, de las técnicas para seducir a turistas. Son las seis de la tarde cuando le comunico que hasta acá llegué y me entrega los 260 (unos 4 €) de mi comisión. Busco a Gonzalo en la calle. Lo encuentro bajo un techo y le regalo el dinero. No acepta. Insisto. Celebro el tesón con el que encara los días y le agradezco haberme abierto las puertas de su cotidianidad. Nos damos un abrazo intenso, largo. Emocionado, llego a Corrientes y siento que todavía hay belleza en este mundo.

MARTES 21 DE MAYO — lustrabotas (San Telmo) de 10h a 17h.

El rey sin corona de Chacabuco y Diagonal Sur es un zapatero y lustrabotas peruano que trabaja en esta esquina desde 1999. Cuando lo conocí, me había dicho: «Traé un banquito y lustrás vos». Al llegar me instalo sin miramientos junto a Luis, alias «Lucho», 54 años, casado y padre de cuatro hijos.

Al ras del suelo, la vista panorámica de las seis esquinas es única. Se ven piernas, ruedas y zapatos. O zapatillas, lo que limita la labor del lustrabotas. Por eso Lucho no sólo lustra sino que vende cordones o arregla carteras, mochilas y cualquier tipo de calzado. Se las rebusca y en esa línea me regala un axioma que también oí ayer: «Hay que estar».

Este es un trabajo de esperar. Los días buenos dejan alrededor de 2.000 $ brutos (unos 30 €) y los malos no pasan de 600 $ (unos 9 €). Esperamos en silencio. Miro las manos de Lucho, manchadas de marrón y negro. Miro el trono de los clientes: una vieja silla de oficina sin patas montada sobre una zorra. Miro cómo domina su espacio cuando llegan dos mujeres a buscar una cartera reparada, un rasta deja un par de zapatillas para pegar.

Excepto algún «chau, amigazo», somos una postal olvidada. Circula un gentío, aunque pocos nos miran y casi nadie nos dirige la palabra. El frío húmedo cala los huesos, la infraestructura es paupérrima. Quiero saber adónde Lucho va al baño y me señala el café de enfrente. Quiero saber qué come y me cuenta que su madre, cocinera, le trae su almuerzo cada mediodía. Famélico, pego una vuelta por el barrio, estiro las piernas y vuelvo a mi puesto con una bandeja que compré en un restaurante chino que vende comida al peso.

Hablando por móvil, se aposta en el trono un habitué con facha de diputado. La imagen resulta llamativa: el tipo instalado ahí arriba, el laburante concentrado abajo. Estudio cada movimiento del maestro, que relata: «Recojo las botamangas, cepillo para limpiar, presiono, pincel con crema, presiono, cepillo para esparcir, trapo firme de lado a lado y esponja».

Me pongo a lustrar con frenesí y en efecto cascada llega «mi público»: 1) un conocido con zapatos; 2) una amiga y su novio, ambos con botas; 3) dos tías con mocasines (y, de chiripa, unas chatas para recauchutar). Por suerte, fingen que no me conocen y Lucho se siente en racha. Explica a los clientes que soy artista, que así como hoy me dedico a esto, mañana seré cartonero.

MIÉRCOLES 22 DE MAYO — reciclador urbano (Villa del Parque) de 8h. a 14 h.

No sabía por dónde empezar a escribir. O sí, sabía, pero dudaba entre narrar los hechos cronológicos y atado a una forma, tal como lo vengo haciendo, o calar más hondo, disolver tejidos antiguos, «desordenarme».

«Es un trabajo bruto», dice Adelma sonriendo, ojos pintados, pelo corto teñido de bordó, caminar eléctrico, 60 años, zapatillas. «Ando cagado de las patas», dice Daniel serio, pelo atado con gomita, gorra, campera de River, caminar fatigoso, 40 años, zapatillas. Nos encontramos en la estación de Villa del Parque a las ocho —llegaron en tren desde José C. Paz—, caminamos hasta el predio de la cooperativa que comparten con 120 recicladores. Esa es la palabra correcta, no «cartoneros». En una lengua de tierra junto a las vías tienen cocina, comedor, garita de seguridad, oficina, espacio para guardar los carros y una escuelita en la que compañeros analfabetos aprenden a leer y a escribir.

Daniel tira del carro de un eje y dos compartimentos; delante vamos Adelma y yo blandiendo un gancho con la punta en ele. Me trata de usted y me cuenta que, si de lunes a viernes trabaja reciclando cuatro horas al día como mínimo, accede a un sueldo de 13.600 (unos 210 €), y que su pareja está en lista de espera para obtener ese privilegio. Excepto metales, lo mejor pagado es el papel blanco; después, plástico soplado, cartón, diarios y revistas. Adelma me cuenta también que los jueves pasan camiones a comprar lo recogido y clasificado y que ganan unos 800 $ (unos 12 €) si la cosecha supera los 600 kilos. Que tiene diez hijos, cincuenta nietos, doce bisnietos. Que su primogénito es mayor que Daniel, que no tuvo hijos. «Agarre aquel envase y las revistas con el gancho», me indica cuando meto la cabeza en un contenedor verde y me quedo atrapado.

Escribo esto llorando. Me estremecen estos seres humanos adorables que fueron expulsados del sistema y sin embargo dependen tanto de él. Trabajadores que dejan el alma en la calle y con los que sintonizo enseguida. Y cómo no, si somos lo mismo y si, pese a tantos prejuicios, tenemos la misma sangre. Podría decir: vieran la mirada clemente de Adelma, la fuerza indestructible de su cuerpo, lo feliz que se pone cuando rescata un juguete envuelto en yogur y le dice a Dani que se lo regalará a uno de sus nietos.

Empujando el pesadísimo, por momentos inmaniobrable carro, percibí la impaciencia de los colectiveros, la apatía de los supermercadistas chinos, la indiferencia de los porteros, la discriminación de los peatones. No digo que todas las personas sean así, pero por desgracia la gran mayoría lo es y vive con miedo a lo diferente, a las transformaciones, a vivir. «Cada dos por tres nos dicen ‘córranse, mugrientos’ o ‘apúrense, negros de mierda», narra Adelma sin mosquearse.

Lo sentí en la calle Florida, lo sentí hoy: me miraron con ojos de búho como diciendo «¿qué hace este flaco de piel blanca y ojos claros gritando ‘cambio, cambio’?», «¿qué busca este pelirrojo en la basura?». No vi esas miradas cayendo sobre mí de reojo: las sentí, que es otra historia. Por eso quiero que este texto sirva, que mi lenguaje y mis palabras se transformen en acción.

JUEVES 23 DE MAYO — paseador de perros (Recoleta) de 10h. a 16 h.

Estoy física, emocional y mentalmente fusilado, pero feliz; feliz y sorprendido cuando empujo el cuerpo a experimentar en sus bordes. Podría parecer exótico, no lo es; al contrario, significa ponerse en el lugar del otro —no de cualquier otro ni de cualquier forma— y, con su venia, «ejercer» de ese otro sin dejar de ser uno.

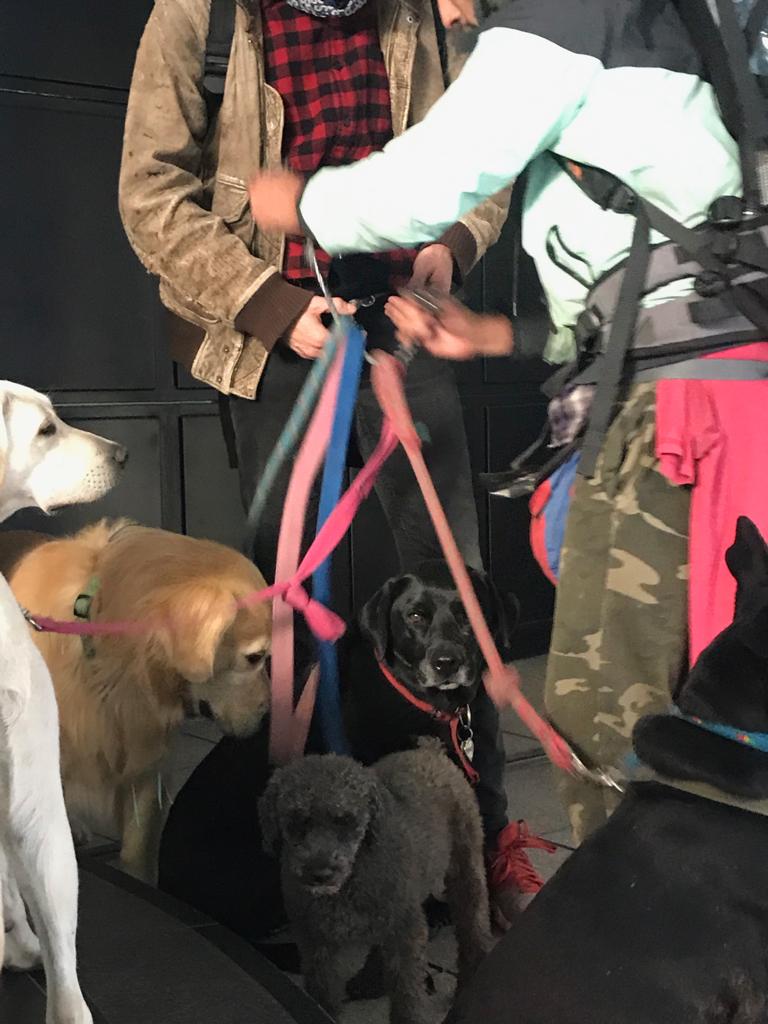

En Santa Fe y Libertad recogemos a Bono, un golden retriever fortísimo que es «segunda generación». Eso quiere decir que Ro —que se dedica a esto desde hace dos décadas siempre por Recoleta y que llega con su cachorra Manola— empezó sacando a la madre. Aunque sea una perogrullada, queda claro que para pasear perros responsablemente primero hay que amarlos, condición que escasea. ¿Acaso no vieron a paseadores que acogotan o golpean a los animales?

Mi amigo, al que conozco de compartir clases de yoga, sólo trabaja con pichichos «deseados» por sus dueños y por él, de modo que ese doble amor engendra perros empáticos y educados. Algo fundamental para moverse con compromiso y atención por las veredas de la ciudad a los ojos de vecinos —¡otra vez!— caracúlicos y sobradores.

Seguimos de recorrida por un distrito que Ro conoce perfecto. Sabe qué calles son más tranquilas que otras, incluso cuáles tienen mejor energía dependiendo de los porteros o de los tenderos; sabe qué atajo tomar si corta aquel semáforo y en qué librería mora un amenazante gato maullador; sabe cómo evitar encontronazos con otros paseadores y todo lo hace con sonrisa contagiosa.

Llevo a Bono y a Manola de una soga atada a mi cintura. Soy un enredo de patas y correas cuando buscamos a Aslan, un caniche taciturno. Levanta la pata en el primer árbol que ve. Ro sabía que eso pasaría, cómo también sabía que Bono haría sus necesidades sobre «esa» tapa de luz. «Los perros son animales de costumbre», dice. Saca un tupido llavero y entra en la casa de Santillán, un sin raza que no ve de un ojo. Faltan Mandy y Fiona, dos labradoras negra para completar el sexteto y sentir que son ellos, enganchados a un mosquetón en mi cintura, los que me pasean a mí.

Llenamos un balde con agua en Ayacucho y Quintana y al rato estamos en el Parque Thays bajo un pino que Ro vio crecer a lo largo de estos últimos veinte años hasta convertirse en un señor pino que es su oficina de lunes a viernes. Hacemos yoga escuchando a Bob Marley cuando a lo lejos, sobre la ruidosa avenida Libertador, se apelmazan los autos.

Acomodamos los petates, emprendemos la vuelta. Los seis perros que cuelgan de mi cintura están menos excitados que a la mañana, así que devolverlos es más dócil que buscarlos. Me despido de Bono, miro el mapa y me entero de que hoy caminamos doce kilómetros.

VIERNES 24 DE MAYO — vendedor ambulante (Almagro) de 10 a 16 horas.

Circulo entre autos con tres paquetes de pañuelitos descartables como abanico y digo «llegaron los pañuelitos». Hay sol, no hace frío. Me acerco a un parabrisas. Adivino la negación en el gesto seco de una cabeza. Digo «una solución para sus mocos» y obtengo una sonrisa, pero ahora muchos dedos índices flamean un «no» rotundo. Me propongo venderle a la conductora de una camioneta Hyundai y sube la ventana de inmediato. Digo «uno por veinte, seis por cien» y el chófer de un taxi sin pasajeros me regala su gentil indiferencia.

«No les des cabida», me sugiere Cristian. Junto a tres de sus cuñados —Pablo, Claudio y Lucas— venden desde hace años en esta zona de Almagro. Llegan en tren desde Moreno, bajan en Caballito, toman el subte hasta Pasco, compran los paquetes que pueden y desembarcan en la transitada esquina de Mitre y Medrano en colectivo, con el desafío de venderlos antes de las dos, cuando aterriza «la gorra» [la policía]. Me piden que no cambie sus nombres, que hable de cómo la gorra los echa cada día cuando ellos trabajan sin «bardear ni escabiar».

Son bien pillos, me gusta. Me fascinan los espabilados. Pablo me cuenta que empezó trabajando en la calle a los seis junto a su padre, que a los diez ya vendía solo. «Pañuelitos, acá mismo», dice. Los cuatro llegaron a las 10, como acordamos, improvisaron unos sándwiches y se largaron a ofrecer paquetes de Elite.

Cada uno tiene su discurso, su carácter. Claudio, por ejemplo, es un vendedor nato de a pie; camina tratando de convencer a los peatones diciéndoles «soy padre de familia, doñita» o «ayúdeme a llevar el pan a mi casa». Dice que trata de hablarles directo al corazón. Como su hermano Lucas, tiene las cejas depiladas, viste ropa deportiva y la expresión que más usa es «corte que». Corte que compran los paquetes a 32 $ [medio euro] en Balvanera y tratan de sacarles el máximo rédito. Trabajan con chispa y un gran conocimiento de las leyes callejeras. Cristian se mueve entre los autos, se planta frente a las ventanas forzando el sí de los conductores. Pablo —que al toque me dice «ñeri», «ñeri» como aféresis de «compañeri»— es un anfibio que alterna entre esquina y auto, entre quieto y en movimiento.

Es lindo verlos moverse por separado y cada tanto juntarse, compartir un cigarrillo, volver a empezar. Si bien le busco inflexiones a la voz e innovo en mi arenga, sólo vendí un pañuelo a 20 $ y la jubilada que me lo compró lo hizo por compasión sin evitar una frase política: «Con la yegua comíamos más y con este neoliberal nos morimos de hambre». Para quienes no vendimos nunca «por necesidad», no se trata de algo sencillo. Hay que ponerle garra y fe. Cambio el «chip». Me enfoco en vender un paquete de seis pañuelos a 100 $ [1,5 €]. Media hora después, se lo enchufo a un colombiano al que le suplico que me ayude.

A la una me ataca un hambre feroz. Cristian me dice que ellos aguantan todo el día con el sándwich de la mañana. En una verdulería compro mandarinas para todos. Se arma un lindo momento de unión que dura poco porque Lucas, alterado, se acerca a decirnos que en Díaz Vélez el «cobani» [el policía] de siempre le pidió de mal modo que no vendieran más. La calle está plagada de fuerzas en constante oposición, de arquetipos enfrentados; la vida, en rigor.

Me rodean y deciden que para cuidarme lo mejor será despedirnos. Corte que no quieren que les saquen la plata o les planten un bagullo de marihuana. Corte que deberán vender lo que les queda caminando y no en este lugar donde los vecinos ya los conocen. Me doy un sentido abrazo con cada uno de los pibes. Me invitan a volver y me agradecen la compañía. Les regalo 600 $ [unos 9 €] y se hacen humo. Unas horas, pienso, y compartimos tanto. Llegando a Acuña de Figueroa oigo la voz de Lucas: «¡Te quiero, flaco!».

SÁBADO 25 DE MAYO — repartidor a domicilio en bicicleta (Palermo y Chacarita) de 19:30h. a 2 h.

El cocinero del Barcelona Asturias se llama Esteban Javier. «¡Igual que yo!», le digo. Con un mohín de sospecha saca su DNI del bolsillo. Como en un duelo del Lejano Oeste, desenvaino el mío y ratificamos la casualidad, que nos predispone a arrancar la noche patria con fantástica energía. Conozco también al encargado Guido —escarapela en pecho—, al mozo Charly y a Tata, el afable joven que hace las veces de franquero, ayudante de cocina, cafetero, bachero y repartidor a domicilio.

De hecho, alternaré repartos con Tata, uno cada uno. Antes de entrar en ritmo me cuenta que Guido levanta el pedido por teléfono, pasa la comanda a la cocina y, cuando está listo, lo envuelve y lo embolsa. Nosotros le agregamos pan, lo guardamos en la mochila térmica, lo cargamos al hombro y salimos disparados con la dirección y el vuelto en la mano. La tarea no reviste misterios, salvo conocer el barrio y estar alerta porque una desatención nos haría confundir las direcciones.

El primer reparto —dos guisos— es a pocas cuadras. Me trepo a la playera: rodillas al cuello y ninguna luz. Son 380 $ , pagan con 400 $ [unos 6 €], llevo 20 $ de vuelto. Toco timbre y… «¡Pedidooo!». ¿Propina? Ni soñarlo. Me frustro porque la recaudación va para Tata (en cierta forma, le estoy «alquilando» el laburo). Se suceden las entregas con fervor hasta la medianoche. Me sorprende cómo me adapto al trabajo. Las propinas aparecen tímidamente en billetes de cinco y diez. Los clientes me reciben en pijamas, a veces con ojos desorbitados. De tanto ver y oler comida, y además del ejercicio y de una semana alimentándome mal, me cruje el estómago.

Pasadas las doce el lugar se vacía. La mesa de taxistas de franco empinar que conversan en voz alta levantó la cesión, el ruido decreció. Ahí mismo se instala Guido a mirar la TV. Me dice que terminamos, que elija algo para cenar. Degluto una merluza con papas fritas mientras mi tocayo y Tata baldean la cocina. Me percato de eso cuando ya estoy comiendo y no me siento cómodo con este extraño privilegio. Mi idea era laburar «como» ellos, «de» ellos, así que apuro los bocados y, antes de irme, le doy a Tata los 195 $ [3 €] de propina. Está exultante. Su sonrisa me cautiva. «Me la re subiste», dice, «hoy sólo junté 50 $».

Otra vez como en esta semana de oleajes y visceralidades, de revelaciones y abismos, de esfuerzos y compasiones, el final de la jornada me lega una enseñanza inesperada, un gesto de humanidad, de gratitud. Para Tata, el menor de siete hermanos y recién echado de su casa familiar, esos pocos billetes son mucho más que eso.