En la selva colombiana hay una provincia que se llama Putumayo. Y si eres putumayense ninguna familia tiene abuelos que hayan nacido ahí, vienen de todas partes del país a menos que seas indígena. Allí el bosque es alegría y conocimiento. Allí las personas consiguen lo que necesitan. Allí su vida es anfibia. «Nosotros», quiénes somos «nosotros», «el país», aquellos que tomamos decisiones las tomamos sin saber. Si supiéramos de la selva, otra sería la historia.

A tres años de la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno y la exguerrilla de las FARC-EP, la reincorporación a la vida civil de los excombatientes en el Putumayo ha sido una de las más difíciles en el país. Explicar el por qué es imposible en este artículo, pero de manera superficial se podría dilucidar que el Putumayo es la puerta a la Amazonía y al macizo colombiano, es frontera a lo largo del río con Ecuador y Perú, territorio ancestral de pueblos indígenas, área de explotación petrolera desde los años 50, y hoy la intersección de distintos grupos ilegales atomizados, que surgen de una cadena de deforestación y proxenetismo motivados por el narcotráfico y la ganadería.

Ciertamente no es la primera vez que estoy en la selva, pues he recorrido el Vaupés por muchos años, pero fue en esta atmósfera del Putumayo donde cambió mi perspectiva sobre regiones atravesadas por el conflicto armado, viéndolas no solo desde la ignorancia que conlleva nacer en las ciudades capitales del país, sino desde aquello que escasamente nos han contado y que debemos aprender a escuchar.

El viaje

Apoyando un proyecto del Fondo para la Paz, asesorando el área de Cultura, pude recorrer el departamento. Una de esas visitas inolvidables fue a la abuela Mercedes, mujer indígena Inga, en el Valle de Sibundoy. No la veía desde hacía 12 años, cuando ella junto con el taita Antonio nos cuidaban en las noches frías de Cajicá. Y este reencuentro, a parte de ser mi auto-regalo de cumpleaños, me permitió con sus limpias ser guiada para comprender el entramado biológico y cultural existente entre las montañas del Alto Putumayo y las del Bajo, y porqué debía reconocerme a mí misma ahí.

Cuando llegué a su casa llevábamos tres meses de viaje conversando con diferentes comunidades colonas que llegaron por distintas migraciones de todas partes del país, buscando qué, cuál o dónde estaba la cultura del Putumayo. ¿Eso es posible? Bueno sí, eso hicimos y hoy no deja de sorprenderme.

Pasamos noches de mambeo con indígenas Murui del Resguardo Alto Predio Putumayo, resistentes a las visitas extranjeras que los avasallan y desconcentran de sus propios procesos de gobernanza tradicional; recorrimos húmedas y deterioradas casas culturales, mausoleos de corrupción de alcaldías de turno; disfrutamos conversaciones políticas con doña Aleida y Claudio en la plaza de mercado de Puerto Leguízamo; bailamos en la calle cuando se llenaron de banderas rojas celebrando la victoria del América de Cali; nos reímos con jóvenes que jugaban entre los árboles y el salón de videojuegos; escuchamos los cantos de abuelas afro que no olvidan ni uno solo de sus pasos recorridos y hasta llegamos a aturdirnos con el sonido ensordecedor de motos de alta velocidad y uno que otro Mini morris o Mercedes convertible, que cruzan sorprendentemente las calles de Puerto Asís.

Así que, culminar el recorrido en el Alto fue momento para decantar todo aquello que los días nos habían dado y darnos cuenta de lo lejos que era aquello de lo que narran los medios masivos; la nuestra había sido una experiencia atravesada por el encuentro de culturas diversas, solidaridad rural y pobladores que nos ampliaron la perspectiva del bosque andino-amazónico.

La inversión en la mirada

Cuando pensaba que mi viaje iba a terminar allí, no sabía que me esperaban aún varios meses de trabajo con jóvenes y mujeres mayores, excombatientes de la guerrilla de las FARC, que rechazando la guerra terminaron por transformar mi mirada y nos exigían amablemente que en nuestros análisis debíamos articular con ellos la complejidad social, cultural, vivencial y única de esta región, pues como me dijo una de ellas, «tu arma es la palabra y ahora nosotras queremos tener esa misma oportunidad para que seamos escuchadas sin portar un fusil». Sus experiencias de vida, los silencios en su mirada cuando recordaban el pasado, nos hablaban de nuestra propia historia ignorada, que es el amor por la tierra y sus manifestaciones intangibles.

En el Putumayo la selva y los páramos coexisten, y nacen algunos de los ríos más importantes del país como el río Putumayo, el Caquetá, el San Miguel, entre muchos otros, es un departamento de agua. Las abuelas nos mostraron sus cultivos y perspectivas de una vida compleja que las hace hoy los seres más vitales, resilientes y fuertes, capaces de ganarle a cualquier joven guerrero. Los jóvenes nos demostraron cómo podían escapar de lo ilícito a través de su propia perspectiva de cambio y de las bases de hermandad en su propia comunidad, la cual nombran como economía solidaria. Vimos antenas de internet a lo largo del río que son hoy foco de desinformación y a su vez de oportunidad, en un departamento donde no hay educación de calidad, y nos enseñaron sus rutas para incursionar por caños y ríos el inconmensurable bosque que tanto tiene para contar.

El país sigue desconociendo su propia cultura

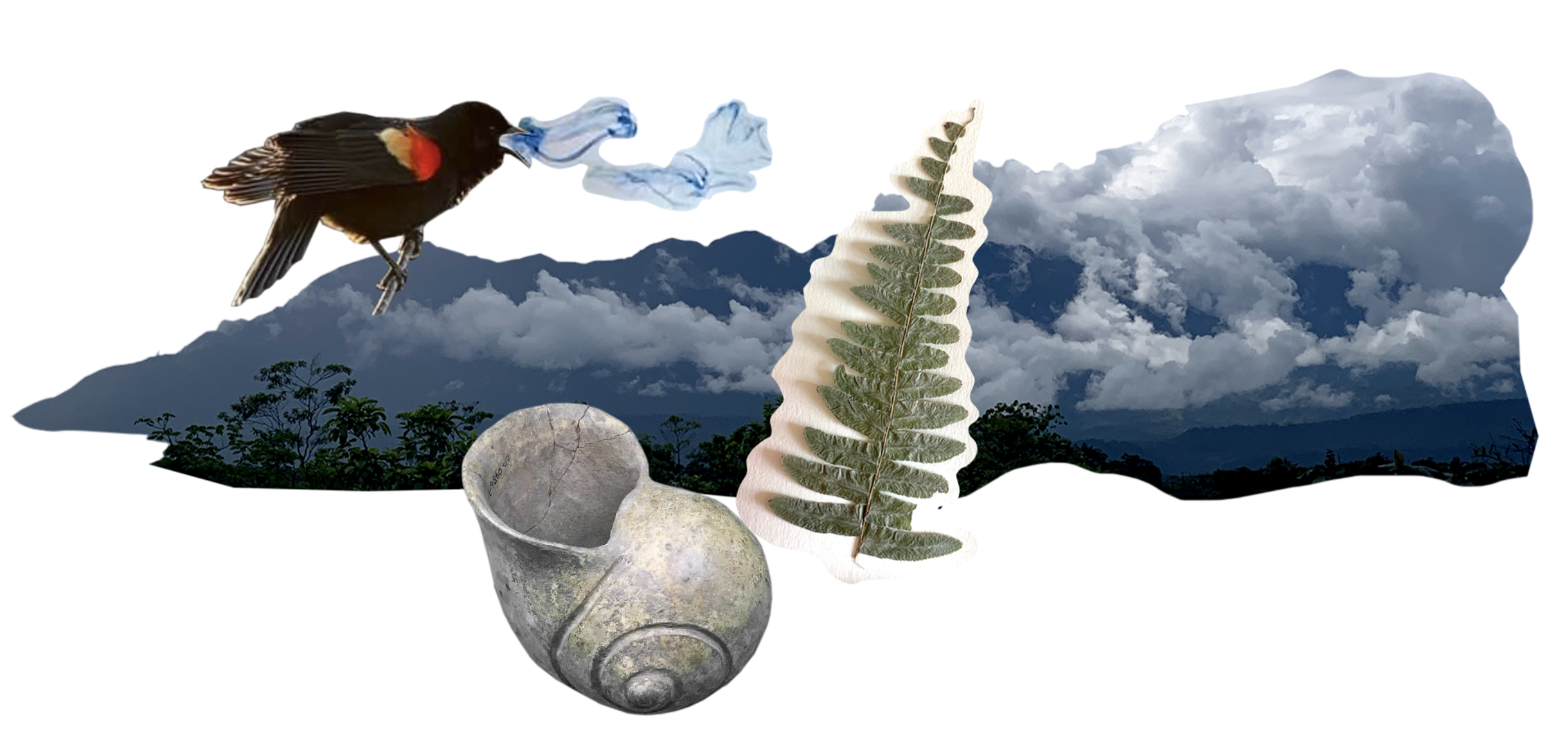

Y «nosotros», ¿quiénes somos «nosotros»? «El país». Aquellos que tomamos decisiones en salones de clases o en oficinas de planeación, ¿cómo tomamos las decisiones? ¿Cuánto sabemos de las subiendas de peces? ¿Cuánto sabemos de la información que traen los vientos? ¿Cuánto podríamos soportar la vida animal de la selva? ¿Qué y cómo negociamos con los seres de la naturaleza? ¿Cuánto sabemos de aquello que dicen los cantos de pájaros al amanecer o antes de la tormenta? ¿Qué es capaz de decirnos nuestro olfato y nuestros oídos acerca de los remolinos del río para navegar y qué podríamos ver en el agua que cae de las innumerables cascadas?

Doña Cristina fue otra mujer que me permitió hacer un alto en el camino. Una mujer afrodescendiente de 83 años que dio vida a más de 2.000 niños, pues ya perdió la cuenta. De sus manos han nacido alcaldes, exguerrilleros y jóvenes traficantes, a parte de sus 18 hijos. Pero sus relatos no se opacan, tampoco su voz ni su memoria, y menos sus manos, que aún atienden a mujeres que pasan por su casa por un masaje antes del parto. Y recuerda cómo de niña en una cascada, un ser del bosque le dio unas plantas, las mismas con que hoy cuida a las mujeres que vienen a su casa.

Si eres putumayense, en tu barrio ninguna familia tiene abuelos que hayan nacido en la misma región. Todos han llegado de distintas partes del país, a menos que seas indígena, y tu sangre es una mezcla de todos ellos.

Los excombatientes, que reconocen sus errores pero también sus luchas por el campo, son el alma de una profunda transformación que sucede hoy gracias a los Acuerdos de paz, quienes se aferran a la vida, ya que conocen más que nadie las problemáticas y cruces de caminos y tuvieron que cruzar a pie las montañas para ser hoy la fuerza de la agroecología, generar conversaciones veredales sobre economía solidaria y sostenible, planear formas de develar aquello que subyace a la violencia, y ser quienes se asombran de una ciudadanía sin arraigo a la tierra, que vive en los municipios y ciudades como si fueran espacios de confinamiento.

¿Y qué nos tiene que decir la cultura en el Putumayo?

Que el bosque es alegría y conocimiento, que allí las personas consiguen lo que necesitan, que su vida es anfibia, que pueden andar en lancha, quillas, bus, a pie, en mototaxi o en carro; que el territorio no es plano, que se inunda, muta, pero cuando se seca es más fértil. Que su alimento es fresco, que toman el mejor aire y el agua clara, que se preocupan más que nadie por el cambio climático, que hoy la colaboración entre mujeres, hombres, abuelos y niños es más fuerte que en las ciudades, que la no-repetición de la violencia es «nuestra responsabilidad», pues ellos tienen mucho que aportar.

A los excombatientes no se les ha permitido hablar de cultura de paz, ni de educación para que los Acuerdos se apliquen. Y el conflicto nace allí, en «nuestra cabeza», pues somos, los de la ciudad, autores de la suposición. Aquello que permitirá desvanecer el conflicto es mucho más bello de lo que pensamos, es una oportunidad, y a su vez una contradicción, dependerá en reconocer la ignorancia de quienes nacimos entre asfalto para que esta historia de exclusión no se repita.

Hay personas en el Putumayo que tienen una relación equilibrada entre sus acciones cotidianas y la relación con los seres de la selva, y sí son ellos quienes saben más de júbilo y encanto.

Con la colaboración de

![]()