Nonant-le-Pin es un pueblo sin cicatrices. El vapor del silencio flota con pereza por todo el municipio, excepto en la Grande Rue. La calle principal de Nonant es una carretera nacional cuyo tráfico resulta modestamente notable; una arteria de asfalto donde rugidos de motores se cruzan en direcciones opuestas, sístoles y diástoles de combustible fósil. Grandes vehículos agrícolas carretean bolas de paja en sus remolques metálicos, tan estruendosos como risotadas en una misa. En Nonant-le-Pin el sonido estalla, efímero, para luego ser engullido por la nada, por el éter o por las nubes cada vez más orondas del cielo de Normandía. Una vez y otra y otra y otra. Inmerso en ese constante bucle de vida y muerte del silencio, es fácil que el Nonant de hoy olvide sus días de perenne ruido del ayer. Nonant-le-Pin es un pueblo sin cicatrices porque todo él es cicatriz.

***

Una guerra civil dentro de una Guerra Civil. La humana debe ser una especie imbécil o suicida. No hay más opciones. Por qué si mi padre es republicano y son los fascistas quienes le quieren muerto, el tiro que ha destrozado su hombro derecho lo ha escupido un revólver anarquista. Como nos van a matar, nos matamos antes entre nosotros. Un intento ridículo de invocar la vida a través de la doble muerte, quizás. El frente del Ebro cae —el hermano de papá está allí, disparando balas con su biberón— y Terrassa ya no es un lugar seguro. Maletas, abrigos y Pirineos. Nos hacinan en la playa de Saint Cyprien. Frío, viento, ratas y hambre. Si mi hermana pequeña no llora, yo menos. Mi madre sonríe para que sonriamos y mi padre se enrola en las Compañías de Trabajadores Extranjeros. Lo envían al norte, donde llueve hasta dentro de las casas, a trabajar en un aserradero. Tras un tiempo con mi madre y mi hermana en un hospicio de Pignan, los Franceses —sean quienes sean— nos dejan reencontrarnos con mi padre. Es 1939, tengo ocho años y piso por primera vez en mi vida Nonant-le-Pin.

***

Anclado en las tripas de Normandía, a 170 kilómetros al oeste de París y 90 al sur de Caen, Nonant-le-Pin no agoniza pero tampoco florece; es uno de tantos municipios rurales cuya lucha no es ser, sino seguir siendo. Hay indicios, sin embargo, de que Nonant tiende a un lento apagarse, a un existir sin existir, como los sueños cuando unos párpados abriéndose quiebran su verdad. Hace años que ningún tren se detiene en la estación del pueblo, gris y abandonada; todos pasan de largo sin tan siquiera torcer su cabeza para dedicar un saludo de deferencia al pueblo, que los ve perderse en el horizonte a velocidades vertiginosas. En la Grande Rue, una retahíla de establecimientos huérfanos de vida dibuja postales del vacío: una carnicería, un restaurante, una peluquería. Tienen hermanos que resisten: un hair salon —una peluquería pero en idioma foráneo, el signo de los tiempos—, una panadería, una farmacia, una gasolinera, un pequeño supermercado. Vivos y muertos comparten avenida y anhelan no compartir destino.

También muchas casas están salvajemente abandonadas. A través de sus ventanas rotas —guiñan el ojo al peatón— se aprecian matas de hierbajos haciendo suyos los comedores que antaño fueron un hogar o tupidas telarañas con decenas de mariposas colgando a modo de macabra decoración impuesta por la naturaleza. Los coches siguen circulando ajenos al aleteo ausente de las mariposas y algún vecino perezoso hace la colada en las lavadoras industriales situadas junto al supermercado. La vida no transcurre en Nonant-le-Pin, bosteza. Tras comprar una baguette casera en la desangelada boulangerie del pueblo, el Nieto observa el portal número 69 de la Grande Rue, al otro lado de la calle. Una pregunta en su cabeza: ¿el mundo siempre ha huido de Nonant o hubo un tiempo en que el mundo entró en tromba por sus silenciosas callejuelas?

***

Los alemanes han tomado Nonant. El ejército nazi ha hecho suya Francia como el invierno hace suyas las montañas. Son altos, elegantes, rubios, gélidos. Hablan con gritos o gritan para hablar, es imposible determinarlo con certeza. Hace días que no vamos al colegio, que con mi hermana Núria no llevamos leña a la boulangerie para que nos den a cambio pan con chocolate para merendar, que no dormimos en casa. El pueblo entero ha pasado las últimas noches de granja en granja, temiendo la llegada del invasor y sus represalias. Pero los alemanes han sido alemanes. Han preguntado familia por familia en qué municipio vivimos, lo han apuntado en una lista, nos han subido a un camión y nos han llevado hasta allí. Quieren que sigamos nuestra vida con normalidad a pesar de la invasión, a pesar de que el mundo se desangre. Lo intentamos. Mamá cose los botones de los uniformes de la SS. Recibe un salario por ello. A papá y otros hombres del pueblo les obligan a vigilar día y noche las vías del tren entre Nonant y Le Merlerault para evitar sabotajes. Siguen llegando alemanes y Nonant tiembla bajo su marcha de guerra.

***

Los alrededores de Nonant-le-Pin son un reino equino. La cría ecuestre es la principal actividad económica de la región. A diez minutos del pueblo se halla Haras du Pin, conocida en Francia como «el Versalles de los caballos»: un haras —lugar destinado a la selección, reproducción y entrenamiento de caballos de carreras— con maravillosos jardines y edificios señoriales. Es el más vistoso pero no el único; hay decenas de ellos diseminados por los prados del Orne.

En el hipódromo de la Bergerie, situado a medio camino entre Haras du Pin y Nonant, hoy es día de carreras. Una tribuna decimonónica —monumento nacional— ofrece una panorámica inmejorable del gran óvalo verde donde se celebrarán hasta siete grand prix. Se trata, en este estricto orden, de un evento económico, social y deportivo donde el caballo es el rey. A pesar de sus coloridas casacas, los jockeys no eclipsan el protagonismo a los esbeltos animales que montan; en ocasiones no parecen más que caleidoscópicas diademas que adornan el galopar furibundo del caballo. Al ser preguntado por las sensaciones en plena carrera, uno de los jockeys —no tiene nombre pero es amarillo y violeta— le habla al Nieto de energía al avanzar y de frustración al ser adelantado; se aleja con andares patizambos tras sintetizar tanto las carreras de caballos como el neoliberalismo.

Los alrededores de Nonant-le-Pin son un reino equino. La cría ecuestre es la principal actividad económica de la región

Todo el mundo apuesta. Ancianos, jóvenes, hombres, mujeres, franceses, extranjeros. El dinero invertido por cada uno de ellos es inversamente proporcional a las caladas que le duran los cigarros. Alzan sus boletos al cielo, como si acercarlos a Dios aumentara sus probabilidades de fortuna. En la tribuna, una figura destaca entre el resto por la pasión que domina sus gestos, su rostro enrojecido y unos enormes prismáticos con los que no pierde detalle de las carreras. Se le presenta al Nieto como Peter Stevens, sexagenario británico afincado en Normandía, «el mejor lugar del mundo para criar caballos de carreras». Peter habla mucho y muy rápido. Es propietario de dos caballos y la semana pasada ganó su primer prix. Sigue eufórico por ello. Le cuenta al Nieto que las carreras del hipódromo de la Bergerie son las terceras más antiguas de Francia; son además sus preferidas, pues su atmósfera le retrotrae hasta el siglo XIX. La exhibición de carruajes antiguos que tiene lugar mientras ambos hablan le da la razón. Peter se excusa y se va al trote, quiere felicitar al ganador de la agónica carrera de más de cuatro kilómetros de distancia que acaban de presenciar. Tras cruzar la línea de meta, los caballos respiran como si un incesante bombardeo tuviera lugar dentro de su abdomen.

***

Han volado las vías del tren y los alemanes quieren nombres. Intentan sonsacar la información al alcalde del pueblo, que no suelta prenda. Las SS deciden llevárselo a la capitanía para juzgarlo. De camino allí, el alcalde, conocido en Nonant por su campechanía, se duerme durante el trayecto y deja escapar sonoros ronquidos. Desde ese momento, el capitán de las SS que lo acompaña siempre cuenta que en Normandía ha visto dos maravillas: el Mont Saint Michel y el alcalde de Nonant-le-Pin. Todo eso deja de tener importancia el día en que los alemanes enloquecen y corren con rostros desencajados por todo el pueblo gritando una única palabra: «¡Tommy! ¡Tommy!». El enemigo. Llueven paracaidistas. Las playas de Normandía se preparan para un desembarco a sangre y fuego. En el horizonte norte de Nonant se divisan las primeras luces provocadas por miles y miles de estallidos preñados de metralla.

***

Otra vez frente al portal número 69 de la Grande Rue de Nonant-le-Pin y otra vez una pregunta asedia al Nieto. ¿Por qué si el Abuelo y su familia vivieron aquí tras huir de una república vencida, nadie se acuerda de ellos? La gente del pueblo con la que habla el Nieto son septuagenarios demasiado jóvenes para recordar aquella época. En el ayuntamiento de Nonant lo han llevado hasta una sala de documentos con cien moscas muertas en el suelo, una por cada año de ausencia humana en la habitación, y le han dejado hurgar entre papeles amarillentos. Ha encontrado censos de 1861, de 1887, pero no de entre 1939 y 1948. Ardieron en la guerra quizás, o se perdieron en la demolición de la antigua mairie.

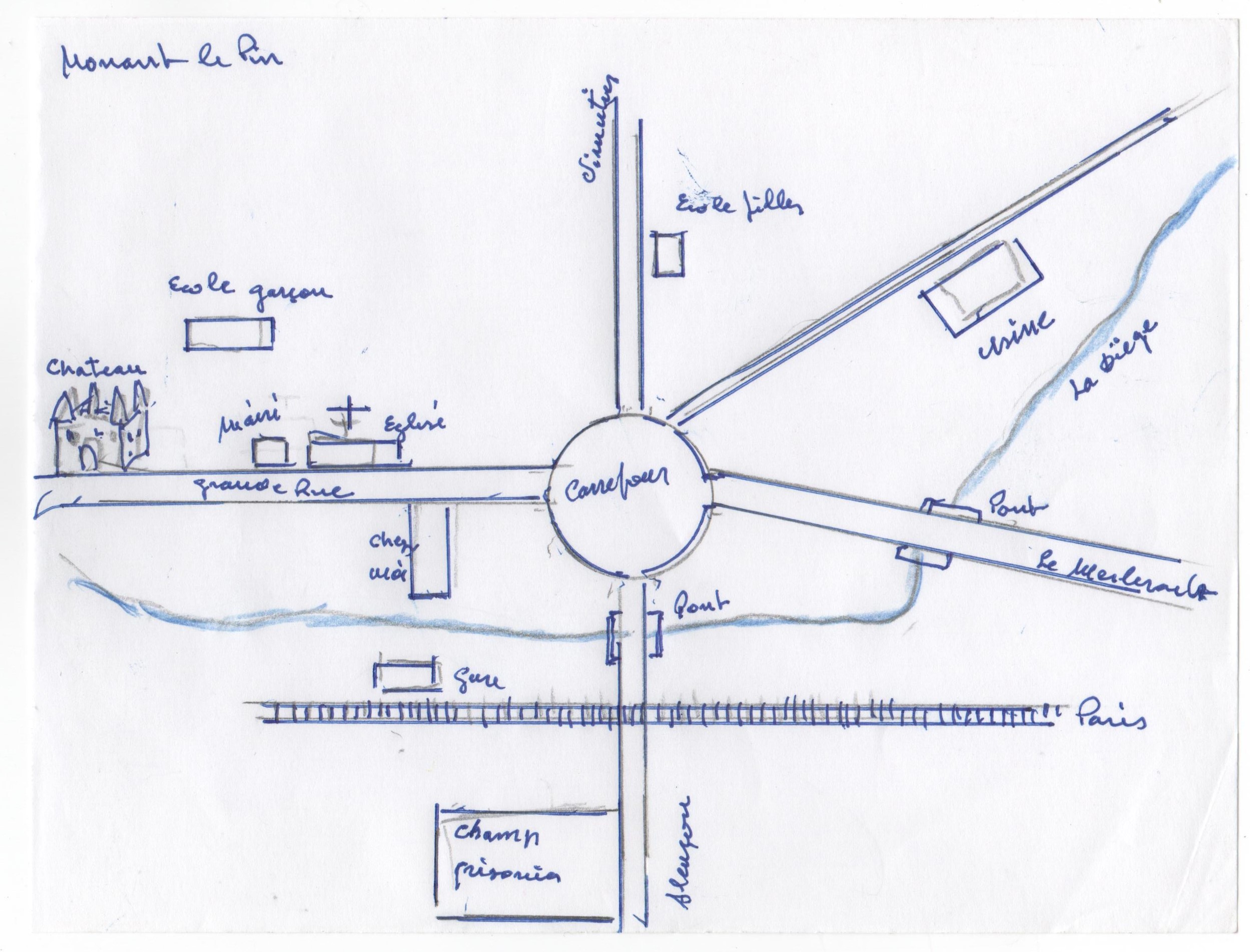

Escribe Mia Couto en Tierra sonámbula que en Mozambique la guerra mató a la carretera. En Nonant, la carretera trajo la guerra. Albergar un cruce estratégico de vías en el seno de un país inmerso en un conflicto es imán de tropas, obuses y aviones; esa fue la gran condena de Nonant-le-Pin. Hoy nadie en el pueblo parece recordar aquellos años. No hay libros, no hay historiadores, no quedan personas que lo vieran con sus propios ojos. Resiste, sin embargo, el hilo de un recuerdo transmitido de forma oral por un Abuelo a su Nieto. Quizás ese Nieto valora aún más la importancia de las historias de su Abuelo ahora que sabe fehacientemente que no hay documentos oficiales ni más testigos que las refrenden. Es una batalla entre la memoria y el olvido donde no hay más lanza que el bolígrafo.

***

Suenan sirenas anunciando terror. Los aliados bombardean Nonant para liberar Nonant. No comprendo la lógica de las guerras. Mis padres, mi hermana y yo salimos corriendo de casa —me llevo conmigo al gato— y pasamos la noche cubiertos con mantas en un campo de manzanos. Ahora juego en las calles de Nonant con mi hermana, bajo el sol de agosto. Los alemanes se pegan a las fachadas de las casas y se pertrechan en las esquinas. ¿Por qué se esconden? La respuesta llega en forma de inclemente lluvia de fuego. Empiezan a caer bombas y más bombas sobre Nonant. Entramos en casa, solo está mamá. Nos hacemos un ovillo en un rincón del comedor mientras caen estanterías y se rompen cristales. El mundo muere sobre nuestras cabezas. Cuando vuelve a reinar el silencio —han pasado dos minutos o quizás dos siglos—, pensamos en papá. No está en casa. Salimos a la calle y por primera vez veo un cadáver. Uno, dos, tres y cuatro. Dejo de mirar porque los conozco a todos. Tendidos eléctricos caídos, casas derrumbadas, nubes de polvo tragándose el pueblo entero. Encontramos a mi padre. Vivo. Se ha salvado. Nos hemos salvado. Aunque Nonant ya no parece Nonant.

Los ataques al pueblo cesan cuando los aliados derrotan a los alemanes en Normandía. Es entonces cuando Nonant-le-Pin se convierte en un corral de soldados nazis. A quinientos metros de la iglesia del pueblo, los estadounidenses hacinan entre 20 000 y 30 000 soldados del Reich en un improvisado campo de prisioneros. Cada día voy hasta el campo con un amigo del colegio, Marcel Arnaud. Allí los soldados norteamericanos nos dan caramelos, chicles, cortaúñas. Los prisioneros no son todos alemanes. Hay asiáticos. Vienen de repúblicas soviéticas invadidas por Hitler en la Operación Barbarroja; encerrados en campos de prisioneros, se sumaron como voluntarios a las tropas nazis, muchos de ellos para encargarse de la cocina. Los llaman «hiwis» y, muy a su pesar, han terminado igualmente en un campo de prisioneros pero mucho más lejos de sus hogares. Las crueldades invisibles de la guerra. Sin embargo, alemanes o asiáticos, todos aquí dentro son lo mismo: uniformes sucios con miradas melancólicas. Cuando nos cansamos de caras tristes, Marcel y yo buscamos algún tanque de combustible que los aviones desechan desde los cielos al agotarse. Nos subimos a él y nos inventamos mil historias. A veces se me olvida que seguimos siendo niños.

***

En la iglesia de Nonant, el Nieto resta absorto frente una placa conmemorativa dedicada a todos los hijos e hijas del pueblo muertos en las guerras que azotaron Francia —y el mundo— durante la primera mitad del siglo XX. Ningún monumento menciona al campo de prisioneros alemanes que en 1944 multiplicó por treinta y cinco los habitantes del municipio. La fotografía de aquellos miles de alemanes derrotados y recluidos entre alambre de espino es una de las más icónicas de la Segunda Guerra Mundial. Inmortaliza una masa humana sin rostro que llega hasta un horizonte convertido en acuarela por la niebla. Fueron jornadas de terremoto en las cuales Nonant cambió para siempre, así lo cuentan quienes lo presenciaron con sus propios ojos; así se lo contaron el Abuelo y su hermana Núria al Nieto.

Desde entonces, el pueblo ha querido ser invisible y en gran parte lo ha logrado. No siempre se quiere o se puede recordar. Su nombre solo volvió a las portadas cuando los vecinos, en el año 2013, lucharon a capa y espada para evitar la instalación de un gran vertedero de residuos automovilísticos en el pueblo. Ganaron, callaron y siguieron criando caballos. Nonant-le-Pin convierte las cicatrices en escudos.

El Nieto lee los nombres de la placa conmemorativa de la iglesia: hay soldados, civiles y miembros de la Resistencia que encontraron su adiós durante los años de la Segunda Guerra Mundial; también descubre con un cálculo rápido que la Primera Guerra Mundial se llevó por delante a una de cada veinte personas que vivían en el pueblo en aquella época. Aunque el que más le llama la atención es un nombre solitario. Perdió la vida el año 1951 en Indochina, preludio de la guerra de Vietnam. El Nieto lee una y otra vez el nombre de Marcel Arnaud grabado en el frío mármol cubierto por el rocío.

***

«Tenemos que volver a Terrassa», me dicen mis padres. Ahora que yo ya era Nonant y Nonant ya era yo. Terminó la guerra, la vida siguió, empecé a trabajar como aprendiz en un taller de reparación de bicicletas de Le Merlerault. Pero llegó Indochina. Si nos quedamos, me van a mandar al frente. Mis padres prefieren vivir bajo el yugo de Franco que ver cómo me mandan con un fusil al sudeste asiático. Hacemos las maletas para cruzar los Pirineos de vuelta casi diez años después. Me despido de mi amigo Marcel, quizás nos volvamos a ver cuando ya casado y con hijos venga a visitar este diminuto pueblo normando que siempre sentiré como mi casa. Cerramos por última vez la puerta del número 69 de la Grande Rue. Nonant-le-Pin se evapora como luciérnagas al amanecer.

***

Una última visita a Nonant-le-Pin. Un adiós. El Nieto pisa la Grande Rue convencido de querer llamar al timbre del número 69 y decirle a quien quiera que le abra la puerta: «Mi Abuelo y su familia vivieron en esta misma casa hace ochenta años». Un cartel amarillo detiene sus intenciones. Está colgado en el aparador de la boulangerie donde compró una baguette el otro día, la misma donde el Abuelo y su hermana iban a buscar merienda a cambio de leña. En el cartel, unas letras góticas anuncian el fin de una era: cambio de propietario. Una semana aquí le ha bastado al Nieto para presenciar una pequeña metamorfosis en este pueblo de barro y musgo. Ha visto cómo alguien se va para que otro llegue. Solo una semana. ¿Qué no habrá cambiado entonces en ochenta años? Se da cuenta del sinsentido de interrumpir la rutina de aquel que viva en la actualidad en el portal 69 de la Grande Rue. El Nonant-le-Pin de hoy no es el del Abuelo, a pesar de serlo. El Nieto vino a buscar un tesoro, el Nonant del que su Abuelo le hablaba, sin saber que el verdadero tesoro era la transmisión intergeneracional de todas esas historias de infancia en un pueblo que, como todos los pueblos, debe transformarse para sobrevivir y sobrevivir para transformarse. El Nieto se encuentra en la cicatriz de los recuerdos del Abuelo y un círculo se cierra con el arco de su sonrisa.

Se deja mecer por dos eras. Pasado y presente acunan Nonant hasta que el pueblo entero parece sumirse en un duermevela alrededor del Nieto.

Silencio, victorioso silencio en Nonant-le-Pin.

La redacción de este artículo hubiera sido imposible sin el testimonio oral de Artur Boada i Claret (1931-2017) y Núria Boada i Claret (1935-2016). Son ellos quienes firman esta historia.

Pieza publicada en el marco del ciclo ‘La voz de los refugiados‘