Nada de lo que aquí he intentado contar surgió por generación espontánea. Cada comunidad, cada poblado, cada barrio tiene sus propias dinámicas construidas por una larga historia de urgencias locales, políticas públicas y estructuras de poder que responden al Estado o formadas, en la mayoría de los lugares que aquí aparecen, en ausencia del Estado. Cada pliegue tiene un cómo y un porqué. Es cuestión de unir los puntos. El periodismo intenta explicar siguiendo unos pasos muy sencillos: uno se informa, va al lugar, observa, cuestiona y luego relaciona, sitúa lo observado en su contexto, deduce y construye una narrativa que siempre implica dar más relevancia a unas experiencias que a otras, a unas voces que a otras, a unas vidas que a otras. A los editores les toca cuestionar los textos. ¿Pero qué observar? Uno elige adónde va con un propósito y en el camino se deja sorprender. Fui a Ocós, en la costa pacífica guatemalteca, buscando migrantes y coyotes. Encontré, en cambio, un lugar de narcotraficantes y plantaciones bananeras que parecían permanecer en los primeros años del siglo XX.

Cada pliegue tiene un cómo y un porqué. Es cuestión de unir los puntos

En una pequeña casa en medio de la bananera me senté a conversar con Narciso Dueñas, que perdió una retina por los pesticidas y la otra una semana después. Que ha trabajado toda la vida en la bananera y no ha podido salir de la miseria y malvive con una enfermedad que no se puede atender y en una casa que se cae a pedazos. No muy distinto a como vivían los colonos de la bananera hace cien años.

Pero los hijos de los campesinos como Narciso tienen ahora dos caminos para escapar de ese destino: la migración o el narcotráfico. Hasta allí llega su agencia.

Con pocos recursos naturales, Centroamérica se ha debatido, durante toda su vida independiente, entre el modelo de modernización diseñado por las élites —generar riqueza para unos cuantos a costa de la miseria para las mayorías— y las revueltas y resistencias de poblaciones explotadas y marginadas. Y también las promesas de libertadores y revolucionarios que no han sabido responder a las acusaciones de que sus utopías distribuyen pobreza, o cuyos intentos por ponerlas a prueba han sido interrumpidos por golpes de Estado o asesinatos.

Con excepción de Costa Rica, que tiene la más larga tradición democrática en toda América Latina y carece de Fuerzas Armadas, los otros cuatro países se pasaron el siglo xx entre dictaduras, golpes e intentonas reformistas o revolucionarias. (Excluyo a Panamá y Belice, los países que completan el mapa regional, porque tienen orígenes, confluencias, agendas y procesos distintos).

Yo pertenezco a la primera generación de periodistas salvadoreños que inició su vida profesional en democracia. Los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a nuestra guerra en 1992, establecieron las bases para la vida democrática en la que la libertad de expresión y la libertad de prensa fueron respetadas.

Yo pertenezco a la primera generación de periodistas salvadoreños que inició su vida profesional en democracia

En 1998, Jorge Simán y yo, de vuelta de largos exilios con nuestros padres, fundamos El Faro, movidos por la necesidad de contar con un espacio de periodismo libre, crítico y que no cargara con los vicios creados por las relaciones de los medios tradicionales con los poderes económicos, políticos y militares.

El Faro tiene ya un cuarto de siglo de construcción colectiva de personas comprometidas con la necesidad de un periodismo crítico con el poder y ansiosas por descubrirlo y entenderlo todo. Desde los inicios nos concebimos no como un medio salvadoreño sino centroamericano, y en cuanto nos alcanzaron los recursos, los conocimientos y las realidades, comenzamos a caminar y caminar por la región intentando entenderla. En este afán nos hemos perdido en sus caminos todo lo que hemos podido.

Quiero creer que El Faro ha sobrevivido tantos años porque encontramos, por medio de prueba, error y mucha autocrítica, una mirada y una voz propias con las que caminar, investigar y narrar.

Sabíamos que El Faro no podía haber existido en El Salvador antes de los Acuerdos de Paz y que un periodismo libre solo puede ejercerse en democracia, pero no sospechábamos que esa democracia se agotaría tan pronto.

Los textos que componen Los pliegues de la cintura surgieron del desencanto. Fueron publicados entre los años 2010 y 2021, casi todos en El Faro, cuando ya era evidente el fracaso de quienes gobernaron Centroamérica en esa breve etapa histórica que llamamos «la era de la democracia» —y que terminó ya en Nicaragua, está muriendo en El Salvador, se encuentra en cuidados intensivos en Guatemala y Honduras y ha comenzado a mostrar grietas incluso en Costa Rica—.

Quiero creer que El Faro ha sobrevivido tantos años porque encontramos, por medio de prueba, error y mucha autocrítica, una mirada y una voz propias con las que caminar, investigar y narrar

Los escribí cuando las esperanzas arraigadas en el imaginario colectivo tras el fin de nuestras guerras civiles y la caída del Muro de Berlín se habían perdido ya, aplastadas por la corrupción, la desigualdad y el crimen organizado.

En 2010, la mayoría de la población en el norte del istmo (Guatemala, Honduras, El Salvador) veía la migración como la salida más eficaz a sus males aparentemente irresolubles: la pobreza, la violencia, las mafias. Pero sobre todo porque habían perdido ya la esperanza de que nuestros países tuvieran arreglo. Dejaron de creer que nuevos gobernantes podrían cambiar tanto las cosas como para que alcanzara incluso para cambiar sus vidas. La democracia ya no encontraba oxígeno para sobrevivir. La distancia entre el poder —político y económico— y la gente parecía insalvable.

Pero estos textos no nacieron del desencanto de la población —como si aquello me fuera ajeno—sino del mío. Quería ver cómo se materializaba el abandono en el terreno al que no habían llegado las agendas del poder, cómo se diluía el proyecto democrático en el centro del continente americano. Para mi generación fue especialmente decepcionante confirmar que, en su ejercicio del poder, la derecha y la izquierda habían mostrado la misma capacidad para la corrupción y su desconexión con los más vulnerables.

Quería contar cómo se materializa esa corrupción —de políticos, de jueces, de las fuerzas de seguridad, de empresarios, de la penetración del crimen organizado en el Estado— en la experiencia cotidiana de aquellos que menos poder tienen para determinar sus propias vidas. De quienes habitan las zonas menos transitadas de la región.

Para mi generación fue especialmente decepcionante confirmar que, en su ejercicio del poder, la derecha y la izquierda habían mostrado la misma capacidad para la corrupción

Recogí la mayoría de estas historias en caseríos, valles entre volcanes y veredas en las montañas, donde transcurre la vida centroamericana a espaldas de las instituciones del Estado. Lugares que son como pliegues: donde no llegan los reflectores y las cuestiones que allí suceden suelen permanecer ausentes de nuestras narrativas nacionales.

Son habitados por millones de personas en cuyo nombre se hicieron revoluciones y gestas heroicas, que han visto pasar guerras y dictaduras, estos años de democracia, promesas y promesas y también ingenieros y máquinas que ensanchan carreteras tan cerca y tan lejos de sus caminos.

Allí suelen manifestarse más claros los efectos del poder —el poder político, el poder de la violencia, el poder del dinero— porque se ejerce con mayor crudeza y con menos limitaciones. Lo digo porque lo he visto. He ido a esos lugares y he terminado frecuentemente roto. Desesperanzado. Estas páginas hablan de pliegues controlados por el narcotráfico, de sobrevivientes de masacres, de un país levantándose sin éxito ante una dictadura y una generación trizada por esa misma dictadura. De migrantes que le dan la vuelta al mundo y terminan ahogados. De poblados donde imperan la violencia y la corrupción. De asesinos, de asesinados, de luchadores sociales. De la resistencia y del acomodo de la vida bajo esos poderes informales.

Lugares que son como pliegues: donde no llegan los reflectores y las cuestiones que allí suceden suelen permanecer ausentes de nuestras narrativas nacionales

Seis meses después de que la ambientalista hondureña Berta Cáceres fuera asesinada, volví a Honduras a recorrer sus pasos. Me topé, como esperaba, con estructuras de poder que dividen —con dádivas y amenazas— comunidades pobres para entubar ríos y saquear minas. Pero también encontré al lenca Felipe Benítez, que ha convencido a caseríos enteros de mantener sus viviendas como propiedades comunales y, caracol en mano, sacraliza cerros para que no puedan expropiarlos. Para resistir.

A pocos cientos de kilómetros de allí, dormí en el cuarto de un narcotraficante, en su zoológico privado, y en la mañana una jirafa vino al balcón. Sus patas estaban dos pisos abajo. El narco, en cambio, dormía en una celda en Nueva York, donde acababa de confesar más de setenta asesinatos. Aquello parecía una metáfora perfecta del narcoestado.

Otras crónicas, como «El cacique de Colón ha perdido su fuero», partieron de una conversación que resumo para los interesados en entender mejor el proceso de creación de un material periodístico. María Teresa Ronderos, directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), y Patxi Pardo, director de Dromómanos, nos invitaron a participar en una serie de ensayos y reportajes, a propósito de que la guerra contra el narcotráfico declarada por Estados Unidos cumplía cincuenta años de fracaso rotundo. María Teresa quería que yo escribiera algo sobre Honduras y yo le propuse escribir sobre cómo se vive en una región hondureña controlada por el narcotráfico.

Escogí Tocoa, la principal ciudad del departamento de Colón y sede de operaciones de los mayores cárteles hondureños en la última década. Un pliegue de manual. Ya estando allá, el principal operador político de esa zona de narcos, el diputado Óscar Nájera, sorpresivamente aceptó hablar conmigo. Me citó en su casa de la playa. Me abrió la puerta su mayordomo. Desde su piscina, Nájera comenzó la conversación confesándome que era gran amigo de Los Cachiros —jefes del principal cártel de la región— y que, efectivamente, Honduras era un narcoestado. Así comenzó. Allí supe que tenía un retrato más completo de ese pliegue, en el que las instituciones del Estado sirven para dar uniformes a los agentes de una policía que trabaja para alguien más y ese alguien más dicta las reglas del juego. Ese diputado en su piscina, que se extendía hasta el mar Caribe, unía muchos puntos y simplificaba la tarea de explicar un problema muy complejo. Una escena que ilustraba medio siglo de fracasos de la guerra contra el narco que los gringos hicieron y siguen haciendo en América Latina.

En Ocós, Guatemala, la tierra de bananeras y narcos, una camioneta negra nos salió al paso cuando nos acercamos al muelle. Dimos la vuelta y decidimos que nuestro reporteo de terreno allí había terminado. Crucé el río Suchiate buscando el narco y la bananera del lado mexicano. En su lugar encontré a miles de africanos que habían dado la vuelta al mundo intentando llegar a Estados Unidos. Estaban varados en Chiapas. Tres cameruneses murieron ahogados en esos días. El cuerpo de uno de ellos, Emmanuel Ngu, se perdió. Su hermana vino a México y juntos buscamos el cuerpo durante cientos de kilómetros y una frustrante cantidad de oficinas públicas en pueblos desolados. Esas interminables horas de carretera con Cecilia Ngu, buscando el cuerpo de su hermano, alcanzaron para entender mejor la vida de Emmanuel. Hablé con sus amigos. Hablé con su esposa. Escuché el último mensaje que le envió antes de subirse a la lancha de su último viaje. Me rompí.

Allí supe que tenía un retrato más completo de ese pliegue, en el que las instituciones del Estado sirven para dar uniformes a los agentes de una policía que trabaja para alguien más y ese alguien más dicta las reglas del juego

Esas crónicas me tomaron varias semanas de reporteo en el terreno y otras más de trabajo de escritorio, de entrevistas de contexto, de revisión de documentos. Otras toman más tiempo. «Así matamos a monseñor Romero» es producto de años de búsqueda de los asesinos, de decenas de entrevistas y de abundante consulta de materiales. Comencé el reporteo en California en 2004, durante el juicio en ausencia contra el capitán Rafael Saravia por el asesinato del arzobispo salvadoreño. Encontré al capitán Saravia años después en una zona rural de Centroamérica, cuya ubicación prometí no revelar. Después de varias conversaciones con él, realicé entrevistas con decenas de personas mencionadas en su relato. Revisé cientos de documentos. Terminé el reporteo en febrero de 2010, unas semanas antes de que publicáramos la historia en El Faro.

Romero es probablemente la figura salvadoreña más universal, y la Iglesia Católica lo ha reconocido ya como un mártir. Nadie ha sido condenado en El Salvador por el crimen.

El reportaje es aún el texto más leído en la historia de El Faro. (Yo continué investigando el magnicidio. Tengo un libro pendiente).

Vuelvo a la libreta. Cuando encontré al capitán Saravia, oculto entre cafetales, ya había perdido su nombre. «Solo usted sabe quién soy yo», me dijo. Cruel anticomunista y operador importante de los escuadrones de la muerte en su juventud, el capitán Saravia descubrió en la miseria que el hambre transforma ideologías.

También perdió su nombre Shash Raimundo, un niño ixil, cuando soldados guatemaltecos asesinaron a sus padres durante el genocidio que casi termina con toda su gente. Fue rescatado por uno de los perpetradores de la masacre. Ahora se llama Jacinto Lupamac y testificó en el juicio contra el comandante del genocidio, el general Efraín Ríos Montt.

En el tiempo cíclico de nuestra América Central, parece que siempre salimos de un periodo sin haber resuelto las heridas del anterior. Como si fuéramos dos atrocidades tarde mientras una nueva está en gestación. La fotógrafa Susan Meiselas regresó a El Mozote, el caserío donde documentó y dio a conocer al mundo, hace cuarenta años, la peor masacre cometida en América Latina en el siglo pasado. Más de mil seres humanos asesinados a sangre fría por soldados salvadoreños. La mitad de las víctimas eran menores de edad. Meiselas volvió en este siglo con sus viejas fotos y las viejas fotos reclamaron nueva vida al encontrarse con sobrevivientes que aún esperan justicia.

Parece que siempre salimos de un periodo sin haber resuelto las heridas del anterior. Como si fuéramos dos atrocidades tarde mientras una nueva está en gestación

Cuando sucedió la masacre de El Mozote, Nicaragua tenía ya un gobierno revolucionario. Los sandinistas habían derrocado ya al dictador nicaragüense Anastasio Somoza. El comandante Daniel Ortega encabezaba un gobierno aún plural que soñaba con la construcción de nuevas sociedades.

Las dos crónicas de Nicaragua aquí incluidas fueron hechas en 2018, cuando un enorme alzamiento popular, iniciado por estudiantes, hacía tambalear a Daniel Ortega, convertido en dictador, quien ya lleva más años en el poder que el dictador Anastasio Somoza al que la revolución derrocó. «Masaya se atrinchera contra Ortega» tuvo lugar en el apogeo de ese levantamiento. La otra crónica, «La generación rota de Nicaragua», fue escrita después del contraataque de los paramilitares y la policía nicaragüense, que sofocaron el levantamiento mediante una dura represión, encarcelamientos y torturas. Es la crónica de una derrota.

Hay algo más que me parece importante destacar y que es evidente, pero que frecuentemente se pasa por alto: cada uno de los personajes presentes en estas crónicas es una persona. Es una vida limitada y transformada por las circunstancias. «El sufrimiento merecido es igual de duro que el inmerecido, se siente igual en el estómago, en el pecho y en los pies», escribió el periodista sueco Stig Dagerman tras visitar las destruidas ciudades alemanas al final de la Segunda Guerra Mundial. El asesino y el desplazado y la veterinaria del narco y el narco y la mamá del desaparecido sienten el hambre por igual, pasan frío y noches de tormenta. Tienen amores y catarros o dolores ventrales. Tienen problemas en el trabajo y pasan noches en vela porque hay algo que no parece tener solución. Cada una con sus momentos de alegría y sus tristezas y sus llantos en silencio. Cada una con sus muertos. Cada una, una historia única. Y sin embargo, con tanto en común…

Creo que estas historias hablan de otra manera como partes de una obra que como textos aislados. Espero que el lector encuentre los ejes de la comunidad, que pueda unir los puntos. Que adivine un mapa ininterrumpido de pliegues en esta región del mundo y que le ayude a entender mejor el fracaso que nos trajo al lugar donde estamos ahora los centroamericanos: ante el desmantelamiento de nuestras democracias y su sustitución por dictaduras y proyectos populistas autoritarios. Cuando la democracia está herida, el periodismo es perseguido también. Los gobiernos autócratas y las dictaduras no toleran la crítica ni creen en el diálogo o en el encuentro con quienes no aceptan su sometimiento.

«El sufrimiento merecido es igual de duro que el inmerecido, se siente igual en el estómago, en el pecho y en los pies», escribió el periodista sueco Stig Dagerman

En Centroamérica hemos vuelto a situaciones que creíamos superadas. Casi todo el periodismo nicaragüense opera hoy desde el exilio y una docena de colegas han pasado por las cárceles de la dictadura por atreverse a cuestionar al poder. En Guatemala, donde los viejos poderes político-militar-empresarial han renovado su pacto para perpetuar la impunidad, hay ya docenas de periodistas exiliados y el periodista más prominente, José Rubén Zamora, lleva más de un año en prisión. Varios más se encuentran oficialmente en proceso de investigación por publicar información que pone en riesgo la imagen de quienes gobiernan.

Honduras y México siguen siendo dos de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Los Estados culpan al crimen organizado de las amenazas, desapariciones y asesinatos. Pero los altísimos niveles de impunidad en ambos países confirman la responsabilidad estatal.

En El Salvador, la dictadura en ciernes de Nayib Bukele ha espiado, amenazado, falsamente acusado, perseguido y encarcelado a periodistas en apenas cuatro años en el poder. Solo en El Faro, veintitrés personas fuimos infectadas con el malware Pegasus durante un año y medio y varios hemos recibido la visita sin invitación de drones adictos a nuestras ventanas. Entramos a un nuevo ciclo de luchas para defender nuestra libertad de pensamiento y palabra. Para defender nuestros derechos.

La dictadura en ciernes de Nayib Bukele ha espiado, amenazado, falsamente acusado, perseguido y encarcelado a periodistas en apenas cuatro años en el poder

Casi todos estos textos fueron publicados originalmente en El Faro, salvo el ensayo «Roque en Saturno», escrito para el libro Crecer a golpes (CA Press, 2013). «El cacique de Colón ha perdido su fuero» fue publicada en conjunto con CLIP y Dromómanos; y «El último viaje del señor Ngu» es una entrega de la serie Frontera Sur, producida y publicada por El Faro y El País.

Contrario al mito romántico del cronista, este no es un oficio que se haga en solitario. No voy solo a los pliegues. He caminado los lugares retratados en este libro en compañía, uno a la vez, de tres fotoperiodistas que han sido además interlocutores en el complicado afán de entender lo que encontramos y de situarlo en su debido contexto. Han sido también, con frecuencia, analistas de seguridad improvisados en la emergencia y pacientes compañeros en la intensidad de largas jornadas que requieren de absoluta concentración. Eso aparte de sus extraordinarias fotografías. Va pues el primer agradecimiento a Edu Ponces, a Víctor Peña y a Fred Ramos.

Con tantas historias en tantos años es imposible agradecer a todas las personas que contribuyeron para que llegaran a buen término. Cualquier intento sería injusto con otros. Pero agradezco sobre todo a las personas que hablaron conmigo a pesar de que implicaba un riesgo para ellas. A quienes me guiaron por el camino pero me pidieron no ser mencionadas. A quienes me compartieron su lucha y su experiencia. Gracias.

Contrario al mito romántico del cronista, este no es un oficio que se haga en solitario. No voy solo a los pliegues

Posdata: Es evidente que hablo de Centroamérica a pesar de que solo he incluido historias de cuatro países y una región: Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y el sur de México. Asumo las ausencias —Belice, Costa Rica, Panamá— como deudas pendientes.

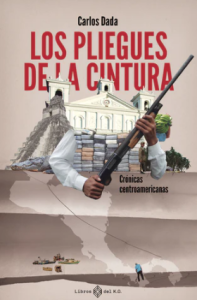

Fragmento del libro ‘Los pliegues de la cintura‘ de Carlos Dada (Libros del K.O., 2023)

Imagen de cabecera, fragmento de la fotografía de portada