No puedo evitar contarlas. Acerco mi cara al vidrio y apoyo la frente: siento el frío y las miro. Empiezo a contar por un lado, vuelvo a hacerlo desde el otro. Abro la puerta y pongo un pie en el balcón, solo uno, el resto del cuerpo se mantiene dentro. Solo un pie y la articulación de la pierna que me permita extender el brazo derecho hasta rozar con mis dedos los primeros pliegues de ese manto blanco interminable. Son quince, en total. Todas blancas impecables, algunas con el logo bordado del gimnasio Holmes Place. Quince toallas blancas colgadas en el tendedero de un balcón interior que da a un patio sobrio con las ventanas tapiadas. La aparición de una mujer muy anciana regando las plantas del jardín, allá abajo, me revela que es el patio de un convento de monjas.

Mi visita comienza con una paradoja: lo primero que me llama la atención está afuera de la casa y es un espejo inverso de lo que descubriría después aquí, en el interior, en lo doméstico. Más tarde me enteraré de que estas monjas vecinas pertenecen a la orden de las Siervas de María y que se autodenominan «ministras de los enfermos» porque recorren hospitales y centros de salud no sé bien con qué fin, no creo que el de sanarlos y supongo que sí el de rezar cuando el cuerpo todavía está caliente. Pero ahora solo sé que la casa es amplia, que un ambientador o algún producto de limpieza con olor cítrico disimula la falta de ventilación y que los focos y lámparas de los pasillos compensan la incapacidad arquitectónica de conseguir que penetre la luz natural. Y que también hay quince toallas idénticas secándose en el balcón de un piso donde viven dos personas.

Más tarde me enteraré de que estas monjas vecinas pertenecen a la orden de las Siervas de María y que se autodenominan «ministras de los enfermos» porque recorren hospitales y centros de salud no sé bien con qué fin

Las cuento no solo porque la vastedad de la imagen es llamativa sino porque tengo tiempo para hacerlo: ya pasaron demasiados minutos desde el momento en el que Sonia me recibió en el portal y se disculpó porque tenía que ir a su habitación a cambiarse. Había abierto la puerta con el pelo revuelto, una camiseta blanca y un pantalón jogging negro: el rostro fresco por la mañana, la sonrisa y la naturalidad en cuerpo, expresión e indumentaria. No estaba nada mal así, de hecho fue una buena primera impresión, pero igual decidió que tenía que ponerse otra ropa y que debía hacerlo en ese momento, tal vez molesta o nerviosa por mi excesiva puntualidad, dejándome solo en el salón sin más compañía que un sofá y un televisor, rodeado de paredes desnudas y de las puertas de vidrio desde donde me llegó ese impacto blanco que me obligó a ver, asomarme, salir al balcón, tocar, mirar hacia el patio vecino y regresar adentro para seguir esperando a mi anfitriona.

Sonia vuelve con un jersey gris estampado con el dibujo de un oso y unos jeans azules bien ceñidos. Y maquillada: un poco de color en los pómulos, delineador en los ojos y labial de color piel. También se ha peinado. Ahora sí parece estar más cómoda y lista para enseñarme su casa, pero yo sigo pensando en la monja que deambula por el jardín, tanto que no puedo evitar comentárselo. Sonia se ríe: además de haber muchas puertas y muchas toallas, ahora sé que el patio de monjas será lo que veré cada vez que me asome a la ventana y al balcón de mi futura habitación. Me dice que ha estado pensando en irse a vivir ahí, con ellas, pero que ahora que has venido tú, cariño, me quedo.

Ahora sí parece estar más cómoda y lista para enseñarme su casa, pero yo sigo pensando en la monja que deambula por el jardín, tanto que no puedo evitar comentárselo

Su rostro de 34 años casi pegado al mío, su aliento acariciándome la cara, su boca a centímetros de mi nariz, sus musculosos y tersos brazos señalando la cocina, los baños, el pasillo, los sofás y lo que sería mi cuarto. Una performance de narración del piso en la que el beso de bienvenida seguirá siempre presente, sus labios elocuentes en la mejilla, el regusto de un perfume fuerte. Dormiré en un ambiente amplio, salida al balcón con vistas a las monjas, una cama grande, un escritorio y un ordenador que puedo usar, si quiero.

Sonia parece eléctrica y relajada a la vez. Mientras pasan los minutos sospecho que esta mezcla tan particular es natural de su carácter y poco tiene que ver con la adrenalina de conocer a un hipotético compañero de piso. Me da la sensación de que es así siempre. Caminamos, nos metemos en habitaciones, compruebo las texturas de las cosas: la rugosidad de un azulejo, la madera de un armario, la superficie de un edredón. Y sigo contando: siete ceniceros recién lavados en el fregadero, algunos con restos de detergente; cinco habitaciones en una casa en la que viviremos tres personas. No puedo parar de contar y de tocar.

Sigo contando: siete ceniceros recién lavados en el fregadero, algunos con restos de detergente; cinco habitaciones en una casa en la que viviremos tres personas

Hasta que aparece una perra diminuta haciendo un ruido como de claqué con sus uñas sobre el suelo de madera. Sonia la llama La Niña y me dice que es de raza sitchu. Me olfatea con detalle y después oculta su peluda cara oriental bajo el sofá del salón, tratando de atrapar algo que suena a plástico roto y que podría ser un juguete o una pelotita, pero no lo consigue. Sonia mira a su perra, acentúa el gesto fruncido de su nariz y gira la cabeza: percibo una tristeza mal fingida. Me dice que hace unos días entraba, pero ahora está más gorda esta perra, yo no sé.

Pero La Niña no se rinde y logra su cometido. Ese trozo amorfo de color naranja ahora está bajo su control y comienza a recorrer la casa dándole manotazos. El juguete llega a mis pies y la perra se queda tiesa, atenta y esperando a que lo lance lo más lejos posible para correr con sus patas cortas y seguir con su repiqueteo de uñas sobre el suelo. Sonia pregunta si me gustan los animales y le digo que sí, que en mi casa de infancia siempre hubo gatos y perros. Entonces cree que me haré amigo de La Niña enseguida y que vendrá a dormir conmigo por las noches, si no me molesta. Pregunto que cuál de las dos.

Y lanza una risa larga y seca, ruidosa, sin profundidad, un cumplido exagerado. Y la sigo hacia el pasillo principal que conduce a la puerta de entrada y al resto de las habitaciones, esperando que me las enseñe, pero se frena en la cocina y me mira de reojo para asegurarse de que sigo detrás. Se detiene ante un cajón enorme y es ahí cuando mi capacidad de contar ya no cuenta. No me queda otra que rendirme y relajarme ante la cantidad indescifrable de envases de diferentes materiales y formas, el ruido plástico de los dedos de Sonia escarbando en los blísteres, la imposibilidad de que quepa un solo comprimido más dentro de ese cajón. Escoge varias pastillas de diferentes envases, arma un puñado y se lo mete en la boca, bajándolo con un largo trago de Aquarius.

Pone fin a la guía doméstica tomándome del brazo y volviendo a acercarme su cara para decirme que aquí siempre está todo ordenadito y que aquí no tengo más que pedir lo que yo quiera, cariño, que me sienta en casa. Que tendré dos compañeras de piso limpitas y simpáticas. Siento su aliento frutal, la persistencia de la bebida de naranja con la que se tragó las pastillas. No le digo que me lo pensaré porque no hace falta pensar nada. Me quiero mudar cuanto antes. Pero igual cumplo con el protocolo de decirle que le avisaré en unos días sobre mi decisión.

Que tendré dos compañeras de piso limpitas y simpáticas

Me prepara un café en la máquina Nesspreso y saca del lavarropas un montón de bragas y de corpiños, formando una colorida montaña sobre la mesa. Mientras dobla la ropa interior con total meticulosidad noto sus tríceps bien marcados y los bíceps abultados cada vez que se acerca una prenda a la nariz. Abre una alacena y saca una lata de atún, que se va zampando con una cuchara de postre mientras me aclara que ella suele estar casi todo el día en la casa, que espera que eso no sea un problema para mí y que prefiere alquilar la habitación a un hombre y no a una mujer porque son muy complicadas. Mujeres no, cariño. Nunca mujeres, muchos problemas. Y que sale muy poco, cuando tiene que ir al gimnasio y nada más, pero que si no está ella seguro que está Jimena. Así que puedo mudarme a la hora que yo quiera porque siempre hay alguien aquí.

Bajo por el ascensor del siglo XIX pensando en dos cosas: en lo bonito que será subir y bajar cada día dentro de esta pieza con puertas de madera y en la única pregunta que no hice. Llego a la planta baja, abro la puerta de salida y la luz de la calle me encandila. No pregunté, tal vez el decoro o la insistencia en no entrometerme en la vida de los demás. No lo hice y ya está. Y ahora que lo pienso, tal vez tendría que haber preguntado. O, a lo mejor, quizás no.

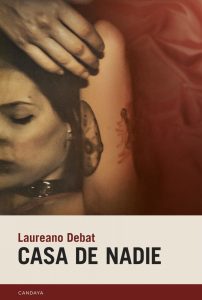

Fragmento de Casa de nadie, Laureano Debat (Candaya, 2022)