Este cuento, dedicado a Gay Talese, trata de recrear una escena real de la carrera del célebre periodista desde los ojos de uno de sus editores.

10 de julio de 1999

Rose Bowl

Estados Unidos vs. China

Estaba echado en la lounge chair del despacho jugueteando con la correa de mi reloj, después de haber vuelto de una reunión en Manhattan, a punto de despeñarme en un sueño exquisito, cuando el teléfono comenzó a sonar. Lo hizo a gritos, airadamente, como si necesitara desahogarse después de que nadie lo hubiera descolgado en toda la mañana. Lo miré resignado desde mi comodidad, que ahora ya pertenecía a una sensación del pasado, muerta, rota en mil pedazos. Todos los que hemos estado al frente de un medio de comunicación sabemos que nuestra relación con el teléfono no entiende de grises; lo odiamos casi tanto como lo necesitamos. Así que, sintiéndome en deuda con él, me levanté y lo cogí.

Era Talese. Me sorprendió escucharlo al otro lado. Su voz sonaba gastada y agradable, como esos instrumentos anticuados que aun así siguen sonando de maravilla cuando los tocan. Hacía tiempo que no hablábamos. Talese siempre ha entrado y salido de mi vida con intermitencias, pero debo reconocer que cuando reaparece, lo hace a lo grande, tumbando la puerta de una patada. Lo noté excitado, y no me extrañó, porque lo cierto es que a mi viejo amigo es imposible pillarlo bajo de ánimos. Cuando se dirige a ti, acostumbra a hacerlo con la energía de quien cree que con sus siguientes palabras va a poner al mundo boca abajo.

—Tengo algo, Norman —dijo, de repente, acercándose el teléfono a la boca—. Quizá os encaje para Sports Illustrated, o para Time… Hazme caso, es algo bueno de verdad.

Apoyé el trasero en la mesa del escritorio y me quité los zapatos. Me gusta escuchar lo que tienen que ofrecerme mis colaboradores descalzo, sobre todo cuando sospecho que va a gustarme. Además, Talese es una apuesta segura. Todos en el oficio sabemos que al maestro casi nunca le falla el olfato.

Me preguntó si el día anterior había seguido el desenlace del Mundial femenino de fútbol entre Estados Unidos y China. Le contesté la verdad, que había dedicado mi única tarde libre de la semana a arreglar el jardín de casa, pero que más tarde me había enterado por los informativos de la CBS que las norteamericanas habían resultado vencedoras en la tanda de penaltis. Él insistió en que quería saber si había podido ver alguna imagen de la final de Los Ángeles, en especial de todo lo ocurrido después del último lanzamiento de Brandi Chastain, y cuando le confirmé que no, me dijo que, de haber podido, habría reparado como él en el descuido de la realización del partido. Las cámaras mostraron los festejos del equipo campeón, la euforia del público local e incluso algún primer plano de Briana Scurry, la triunfal guardameta minesotana, pero en ningún caso se posaron sobre la figura de Liu Ying, la pobre jugadora china que había fallado el tiro decisivo de la tanda y había dejado a su país sin el Campeonato del Mundo. Aquella chica se esfumó de la pantalla.

Imaginé dónde quería ir a parar. A lo largo de los años, le he publicado los suficientes reportajes como para conocer su predilección por los marginados y los perdedores, cuyas historias exprime como quien estruja una botella de plástico, aplastándola hasta que deja de crujir entre sus manos.

¿Cómo se sentiría aquella muchacha después de haber fallado la pena máxima? ¿Qué le habrían dicho su entrenador y sus compañeras en el vestuario? ¿De qué forma la recibirían en su regreso a Pekín, más después de haber caído contra Estados Unidos, con quien China vivía un momento de permanentes tensiones políticas? El periodista hizo desfilar una a una todas esas dudas, para convencerme del potencial de su posible relato.

Las cámaras mostraron los festejos del equipo campeón, la euforia del público local e incluso algún primer plano de Briana Scurry, la triunfal guardameta minesotana, pero en ningún caso se posaron sobre la figura de Liu Ying, la pobre jugadora china que había fallado el tiro decisivo de la tanda y había dejado a su país sin el Campeonato del Mundo.

Mientras seguía enumerando los numerosos motivos por los que merecía la pena ir en busca de la misteriosa Liu Ying, recordé la última vez que nos habíamos visto. Quedamos para cenar en Elaine’s con el propósito de ponernos al día. Pero, como cada noche, acabamos hablando de periodismo. Talese, que había acudido a la cita enfundado en su mítico traje de tres piezas beis, dijo que le desesperaban la pasividad y el conformismo de las nuevas generaciones de reporteros; como habían estudiado en las mismas universidades de élite que los ejecutivos que controlaban Wall Street, e iban a los mismos clubes, y nadaban en las mismas piscinas, era imposible que los cuestionaran. El periodista corría el riesgo de extinguirse, razonó, porque había dejado de ser una persona ordinaria. «¿Cómo le va a interesar a esa gente salir de la oficina para ver lo que sucede en la calle?», me preguntó, ajustándose el cuello de la camisa. «Se excusan en que no tienen tiempo y confían solo en sus iPhones y sus Gmails. Se piensan que por leer algo en el ordenador y apretar un par de botones se están enterando de lo que sucede en el mundo. Chorradas. No se están enterando de nada». Esos tipos que ahora poblaban las redacciones, me expuso, se dedicaban exclusivamente a informarse leyendo artículos en Internet que otros como ellos habían publicado antes sin moverse de la silla. Y eso, según su teoría, nos alejaba cada vez más del único modo posible que existe de contar bien un suceso, que es acudiendo al lugar donde ha ocurrido.

Más tarde, después de colgar, cuando me mandó un fax con el resumen de la propuesta, me precisó educadamente que, aunque el tema se le hubiese ocurrido a él, vería con buenos ojos si decidíamos encargárselo a uno de nuestros corresponsales en Asia. Aquello me decepcionó un poco. No sé si lo hizo en uno de sus clásicos arrebatos de caballerosidad, esos gestos distinguidos que de alguna extraña manera hacían de él una criatura de otro tiempo, pero era evidente que un texto sin su firma perdía atractivo. Cualquier lector de este país con una mínima cultura deportiva sabe que Talese juega en la liga de los poderosos. Los escritos de Hemingway sobre toros y pesca, los de O’Hara sobre tenis, los de Irwin Shaw sobre fútbol americano, los de Fitzgerald sobre golf… No exagero. Talese pelea ahí arriba, entre los grandes.

«Se excusan en que no tienen tiempo y confían solo en sus iPhones y sus Gmails. Se piensan que por leer algo en el ordenador y apretar un par de botones se están enterando de lo que sucede en el mundo. Chorradas. No se están enterando de nada»

Pasaron un par de semanas después de nuestra conversación, me fui de viaje por trabajo y, al volver, uno de los ejecutivos de alto rango de Time Warner me contó que había contactado con Talese para agradecerle el gesto y decirle que seguiríamos estudiando las proposiciones que nos mandase en el futuro. No pensé que estuviéramos desperdiciando algo importante; probablemente mi amigo ya habría encontrado un nuevo personaje maldito al que seguirle la pista, una nueva obsesión con la que prender la mecha de su literatura. Pero me equivocaba. ¡Por Dios, me equivocaba! Cuando a los pocos días lo llamé para invitarle a cenar, Nan, con su delicadeza habitual, me comunicó que su marido se había subido esa misma mañana a un avión con dirección a China.

Lógico. Era Gay Talese, maldita sea. Y yo un completo estúpido por haberlo olvidado.

Pieza publicada en el marco del ciclo ‘Mundo Esférico’

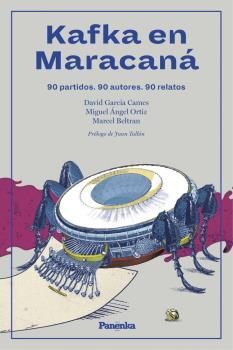

Fragmento del libro Kafka en Maracaná. 90 partidos. 90 autores. 90 relatos (Panenka )

Imagen de cabecera, CC David Shankbone