LA MATANZA, BUENOS AIRES

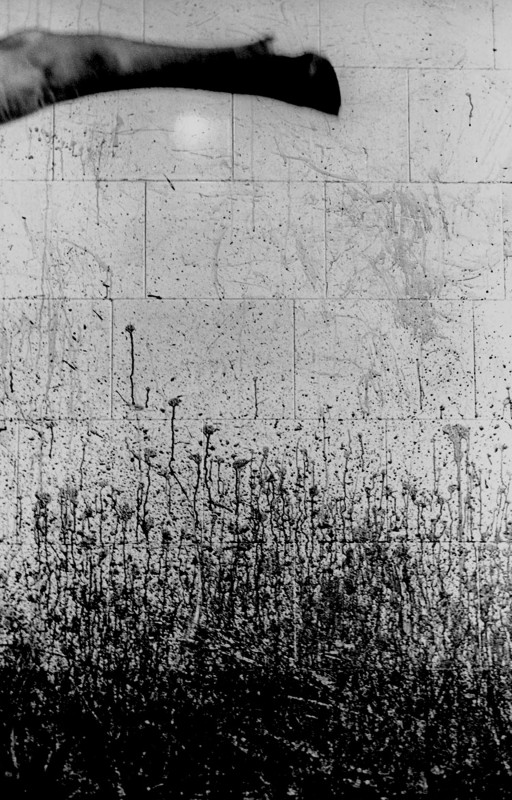

Matasiete cortóle el garrón de una cuchillada y gambeteando en torno de él con su enorme daga en mano, se la hundió al cabo hasta el puño en la garganta, mostrándola en seguida humeante y roja a los espectadores. Brotó un torrente de la herida, exhaló algunos bramidos roncos, vaciló y cayó el soberbio animal entre los gritos de la chusma…» La chusma saluda la fiereza del tajo; la escena es sicalíptica y pringada y está en el origen del origen, escrita por Echeverría en su Matadero, 1835: si hay sangre de res debe haber chusma. La Argentina pudo vivir de sus carnes tanto tiempo, pero el tajo necesario para hacer de una ternera costillas y bifachos era una escena que había que ocultar. Los matarifes eran bárbaros, mazorqueros, espadachines de la calle; la mugre que cualquier cuerpo esconde —grasa, músculo, sebo, filamentos chorreando— una vez desvelada enchastraba los velos de toda civilización que se preciara. Las vacas eran signo de aristocracia; la carne, el populacho. La carne —la vaca acuchillada— era demasiado fuerte como para mostrarla sin tapujos; la Patria se enriquecía con un negocio vergonzante.

Esta mañana, en el frigorífico Yaguané hay varios que la limpian todo el tiempo pero no: la sangre insiste. El frigorífico es un gran charco de sangre que se renueva sin parar. Frigorífico es el nombre que no nombra una máquina de matar para la buena causa.

—No, sacá fotos de lo que quieras menos del momento de matar el animal. Todo bien, pero no queremos que la gente lo vea.

—Pero todos saben que acá se matan vacas.

—Sí, lo saben, pero verlo es otra cosa. Mostrarlo le hace mal al negocio, sabés, y no podemos darnos ese lujo.

Dice el obrero anfitrión. Una cosa es saber: ver es muy diferente. El anfitrión cree que aquí también funciona el mecanismo acostumbrado: lo sabemos pero preferimos no verlo.

—Fijate, acá está la vaca recién muerta. Diez segundos de muerta, tendrá, diez o quince.

Las vacas llegan hasta Yaguané en esos camiones entablados que me encantaba ver en el camino, cuando era chico y cada viaje parecía interminable. En los corrales del frigorífico las limpian con mangueras: en el viaje se refregaron en su bosta. Limpitas, van entrando en la manga y es como si previeran su final, oliesen sangre y la matanza. Se las ve agitadas, nerviosas, suponiendo: están por encontrarse con su destino sudamericano. Agitadas, nerviosas, caminan por la manga, angosta, en una sola dirección: una metáfora barata de la vida. Hasta que entran en el edificio.

Hay alguien que sabe dar el golpe, que ha dado miles, cientos de miles, cantidades de golpes matadores

Allí, de súbito, la vaca es atacada: la enganchan por una pata a un guinche, izan la cuerda; la vaca cuelga por una pata boca abajo, patalea, se revuelve en el aire sin un punto de apoyo. No le sirve; la agarran entre varios y uno le lanza el mazazo final: un golpe seco, certero en la cabeza. Hay alguien que sabe dar el golpe, que ha dado miles, cientos de miles, cantidades de golpes matadores.

—No, no me jode. Es un trabajo, no más. Pero hay que saber hacerlo bien, no hacer que el animal sufra al pedo.

El golpe puede matarla o no matarla; enseguida, un cuchillero le rebana la yugular y la sangre sale a chorros. La vaca intenta sus últimos mugidos, pero se le atragantan; una patada al aire y en el aire no hay nada. Después se queda quieta: lo bastante quieta.

—Hay que saber hacerlo, pero tampoco es tan difícil.

Esta es la escena que no tiene que aparecer en fotos: que no se vea que, para vivir, matar es necesario. El sujeto, en general, vive tranquilo sin la idea; va por la calle, silba, trabaja, grita goles, resopla, fornica sin la idea, pero acá cada minuto matan a una vaca. Todo muy limpio, eficiente, distanciado, pero no deja de ser muerte; tratan de que no sea cruento, pero no hay manera: es muerte. Y tajo y sangre. Necesaria, para que vivamos: enchastrando y enchastrando paredes, necesaria.

—Alguien tiene que hacerlo. Los que comen se hacen los boludos, pero alguien tiene que matarlas.

—¿Ustedes comen carne?

—Mucha. Nos llevamos varios kilos por semana, como parte del sueldo. No hay nada mejor que un buen asado.

Hay ruidos quedos: el chirrido de las poleas de donde cuelgan vacas, el chirrido de los cuchillos afilándose, el chirrido de dientes de las vacas —que quizás imagino—. La vaca muerta sigue su ronda boca abajo, colgando boca abajo: alguien le saca el cuero entero y lo tira en un tubo con aire que lo chupa y lo lleva hasta un camión que espera afuera. El cuereador maneja el cuchillo como un rayo; en otros tiempos, manejar un cuchillo así significaba cosas.

El cuero parte. Antes, allí se habría acabado todo: hasta fines del siglo pasado, un cuero de vaca valía mucho más que su carne, y era lo que se exportaba. Después fuimos el reino de la carne: el matadero del mundo.

La vaca pelada sigue su ronda boca abajo: le sacan la cabeza y las vísceras, las patas ya superfluas, la van transformando de a poco en media res: un bulto rojo y blanco con sus contornos apenas animales. Sigue el enchastre de sangre, la limpieza obcecada, la conversión de vida en carne. La faena completa —cuerear, sacar, descuartizar— no es muy larga: toma menos de 15 minutos convertir una vaca en carne limpia. Y pasan, cada día, por el proceso unas mil reses. En todo el país, se calcula, cada año, seis millones de vacas se hacen carne.

Aunque ahora el bife, forma y alimento de la Argentina, ha perdido laureles: se desacreditó. La carne sufre por su carga de colesterol, por sus efectos agresivos, por sus problemas sanitarios: el consumo de carne —en argentino, sabemos, carne es carne vacuna— pasó de 100 kilos anuales por persona a 50 en los últimos 30 años. Y los frigoríficos tuvieron problemas y varios cerraron, y algunos trataron de solucionarlos dejando de pagar sus impuestos, por ejemplo, gracias a su poder de presión política.

«Simulacro en pequeño era éste (el matadero) del modo bárbaro con que se ventilan en nuestro país las cuestiones y los derechos individuales y sociales», escribió, aquella vez, Echeverría.

El salvaje unitario quería decir, supongo, otra cosa, pero el matadero/frigorífico Yaguané podría cumplir su postulado: fundado en los sesentas, tuvo altos y bajos hasta 1996 cuando su dueño aparente —nunca del todo claro— era Alberto Samid, matarife hereditario, cacique justicialista y dizque cuatrero de La Matanza. También pululaban por ahí Julio Mera Figueroa, exministro, y un exagente de la Side, Edgardo Grois. En mayo de 1996, Yaguané estaba ahogado por las deudas y perseguido por la justicia: sus dueños habían trampeado con las declaraciones fiscales y debían una parva.

Las vacas eran signo de aristocracia; la carne, el populacho

Un frigorífico es un mundo: hielo, vapores, sangre. Es como la Argentina: tiene todos los climas. El Yaguané es un edificio enorme, arquitectura industrial de los sesentas, cemento funcional y sin adornos, en Virrey del Pino, al final del partido de La Matanza: una zona que tiene los mayores índices de desocupación y pobreza del coño urbano bonaerense. Virrey del Pino es una frontera entre el mundo rural y el urbano: todo frigodero es fronterizo. Aquí lo vivo se transforma en muerto, lo entero en fragmentario, la naturaleza en cultura, el campo en ciudad, la vaca en carne. Aquí, además, el capitalismo salvaje se transforma en alguna otra cosa.

—Bueno, nosotros rompimos las reglas del mercado: eso de mostrar que se puede seguir adelante sin patrones es algo que pone nerviosa a mucha gente.

«En aquel tiempo los carniceros degolladores del matadero eran los apóstoles que propagaban a verga y puñal la federación rosina…», escribió, siempre hablando de otra cosa, el unitario.

—Somos un ejemplo molesto, ¿no? A muchos les gustaría que nos fuera mal.

Por eso, dicen los cooperativistas de Yaguané, todo el tiempo hay inspectores que los inspeccionan con un detalle inusitado, que les buscan las pulgas. Pero, pese a las deudas que les quedaron de la etapa Samid y a los problemas del sector de la carne y del país de la carne, han conseguido sobrevivir y pagarse sueldos: nada espectacular, 500 o 600 pesos, pero mucho más que la mayoría de sus vecinos desocupados o subocupados.

—No sabés. A mí los fines de semana me vuelven loco. Todo el tiempo viene gente a mi casa a ver si le podemos dar laburo. Como saben que esto sigue…

Dice Daniel Flores, ahora presidente de la cooperativa, sobrepasado, y dice que él querría poder hacer algo pero que es muy difícil: la tristeza, dice, de no siempre poder.

—Che, ¿qué pasó?

—No sé. ¿Se rompió algo?

De pronto, en el matarífico, el ruido de la noria que hace avanzar las vacas voladoras se ha parado. El silencio es lo más insalubre; el ruido es producción.

—No, hay que averiguar. ¿Se habrá jodido alguna máquina?

—Capaz que no entraron suficientes reses…

Los obreros se preocupan por su trabajo: no es lo que suele verse en las industrias argentinas —si las hay—. En Yaguané, casi todos se toman muy en serio su propiedad común. El clima es amable, la productividad subió, el ausentismo bajó mucho: no es lo mismo trabajar para otro que para alguna forma del nosotros. El trato entre los laburantes rasos y los encargados no parece teñido por jerarquías y poderes:

—Che, parece que la temperatura en la cámara está muy justa, habría que revisar el motor de…

—¿Te parece?

—Sí, si llega a bajar un par de grados más estamos…

Le dice el obrero al encargado, invirtiendo la carga. Las decisiones importantes se toman en asambleas, aunque la autogestión también tiene problemas: una de las preocupaciones actuales de los cooperativos es armar una gestión más eficiente y conseguir la calificación necesaria para poder faenar carne de exportación.

—No, kilombos hay, cantidad de kilombos. Pero igual es un logro que el frigorífico sea una cooperativa y siga funcionando…

Tener trabajo, en estos días, es un privilegio, y los yaguaneros están orgullosos de haberlo defendido con pelea. Es un ejemplo y una pena: son duros los tiempos en que trabajar es una suerte. En que resulta un gran triunfo seguir trabajando. En que algunos, muy pocos, consiguen inventar formas de que trabajar no sea perder: que matar vacas no signifique engordar patrones. Tan pocos y tan entusiasmados.